غريب في عالم صامت: تحليل رواية “الغريب” لألبير كامو

مقدمة: صرخة في وجه اللامعنى

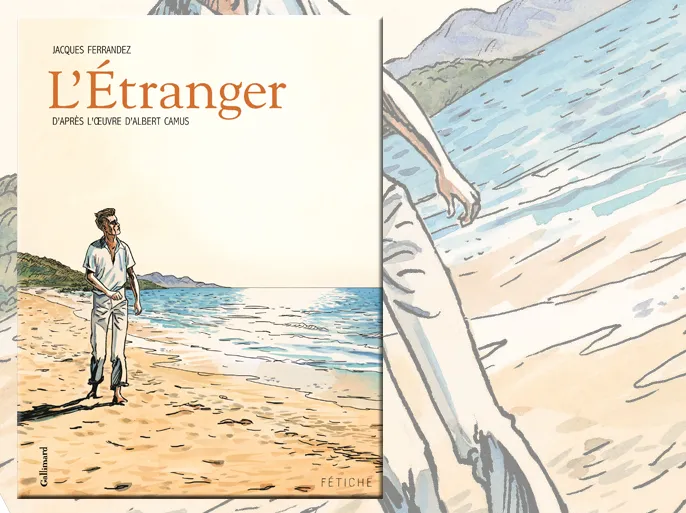

تُعد رواية “الغريب” (L’Étranger)، التي نشرها الكاتب الفرنسي-الجزائري ألبير كامو عام 1942، عملاً محورياً في الأدب العالمي وأحد أهم نصوص القرن العشرين. إنها ليست مجرد قصة عن جريمة قتل، بل هي تجسيد أدبي عميق لفلسفة العبث التي شكلت حجر الزاوية في فكر كامو. من خلال بطلها، ميرسو، تستكشف الرواية الصدع بين سعي الإنسان الفطري للمعنى والنظام، وبين صمت الكون اللامبالي واللاعقلاني. تبدأ الرواية بواحدة من أشهر الجمل الافتتاحية في تاريخ الأدب: “اليوم ماتت أمي. أو ربما أمس، لا أدري”. هذه الجملة لا تحدد فقط نبرة الرواية، بل تقدم لنا على الفور شخصية ميرسو، الرجل الذي يعيش غريباً عن الأعراف الاجتماعية، وغريباً عن المشاعر المتوقعة، وفي النهاية، غريباً عن عالم يحاول فرض معنى على وجود لا معنى له.

هذا التحليل سيغوص في شخصية ميرسو كنموذج للإنسان العبثي، ويفكك رمزية الجريمة التي ارتكبها، ويستعرض المحاكمة ليس كإجراء قضائي بل كصدام بين الفرد والمجتمع، وصولاً إلى الخاتمة التي تمثل ذروة وعي البطل بعبثية الوجود وتقبله لها.

الجزء الأول: ميرسو، الإنسان العبثي

شخصية ميرسو هي المحور الذي تدور حوله الرواية بأكملها. إنه ليس شريراً بالمعنى التقليدي، ولكنه منفصل بشكل جذري عن التوقعات العاطفية والاجتماعية المحيطة به.

اللامبالاة كصدق مطلق

يعيش ميرسو حياته مدفوعاً بالأحاسيس الجسدية المباشرة بدلاً من المشاعر المعقدة أو الروابط الاجتماعية. لامبالاته ليست تصنعاً، بل هي شكل من أشكال الصدق المتطرف. عندما توفيت والدته، لم يبكِ لأنه ببساطة لم يشعر بالحزن. انشغل بالطقس الحار، وتفاصيل الجنازة، ورغبته في تدخين سيجارة أكثر من انشغاله بالحدث نفسه. في اليوم التالي للجنازة، يذهب للسباحة، ويبدأ علاقة مع زميلته السابقة ماري، ويشاهدان فيلماً كوميدياً.

هذه التصرفات، التي تبدو للمجتمع دليلاً على قسوة القلب، هي في الحقيقة انعكاس لعيشه في الحاضر فقط، ورفضه تزييف مشاعر لا يمتلكها. عندما تسأله ماري إن كان يحبها، يجيب بصدق أن “ذلك لا يعني شيئاً”. وعندما تقترح عليه الزواج، يوافق بنفس اللامبالاة، قائلاً إن الأمر سيان بالنسبة له. ميرسو لا يرفض المجتمع بقدر ما يرفض “المسرحية” التي يتوقع منه المجتمع أن يلعبها. إنه يمثل الإنسان الذي أدرك الفراغ الوجودي لدرجة أنه لم يعد يجد أي دافع للمشاركة في الطقوس الاجتماعية الزائفة.

الاغتراب والعزلة

يعيش ميرسو حالة من الاغتراب العميق، ليس فقط عن الآخرين، بل عن ذاته العاطفية أيضاً. إنه يراقب أفعاله كما لو كان شخصاً آخر. هذا الانفصال يجعله غريباً في وطنه الجزائر، وغريباً بين الناس، وغريباً حتى عن قصة حياته. إنه رمز للإنسان الذي يعيش في عالم لا يبالي به، في عزلة نفسية وأخلاقية تامة.

الجزء الثاني: الجريمة العبثية: الشمس كقوة قاهرة

جريمة القتل التي يرتكبها ميرسو هي ذروة عبثية الرواية. إنها جريمة بلا دافع تقليدي؛ فلا هي بدافع الحقد أو الطمع أو الغيرة.

الشمس والبحر: رموز اللامبالاة الكونية

تلعب الطبيعة، وخاصة الشمس والبحر، دوراً محورياً في الرواية. إنها تمثل قوى محايدة وغير عقلانية، قوى لا تبالي بالوجود الإنساني. بالنسبة لميرسو، البحر يمثل متعة جسدية بسيطة، أما الشمس فهي قوة قمعية، خانقة، ومعادية. على الشاطئ، تحت وهج الشمس الحارقة، يشعر ميرسو بالضغط الجسدي والنفسي يتصاعد.

عندما يواجه العربي الذي كان قد تشاجر مع صديقه ريمون، لا يرى فيه عدواً بقدر ما يرى انعكاس الشمس على نصل سكينه. هذا الوهج الأعمى هو الذي يدفعه للضغط على الزناد. يصف كامو اللحظة قائلاً إن الشمس الحارقة هي التي جعلته يرتكب الجريمة. إطلاق الرصاصة الأولى، ثم الأربع رصاصات التالية على جسد هامدة، هو فعل عبثي بامتياز، إنه “يطرق بها باب التعاسة” دون سبب منطقي. الجريمة هنا ليست نتاج إرادة شريرة، بل هي استسلام لقوة طبيعية ساحقة وغير عقلانية، تماماً مثل الكون نفسه.

الجزء الثالث: المحاكمة: عبثية العدالة البشرية

يمثل الجزء الثاني من الرواية، الذي يركز على سجن ميرسو ومحاكمته، الصدام المباشر بين الفرد العبثي والمجتمع الذي يسعى لفرض المنطق والنظام.

محاكمة الشخصية لا الجريمة

سرعان ما يتضح أن المحكمة لا تحاكم ميرسو على قتله رجلاً، بل تحاكمه على “روحه”. يصبح عدم بكائه في جنازة والدته هو الدليل الأهم لإدانته. يركز الادعاء على شخصيته “الوحشية” و”قلبه الخالي من المشاعر”، مستخدماً سلوكه في الجنازة وعلاقته مع ماري كدليل على أنه مجرم بالفطرة.

إن المجتمع، ممثلاً في هيئة المحكمة، غير قادر على فهم فعل لا منطقي. لذلك، يخترع قصة منطقية خاصة به: ميرسو وحش بارد القلب، وجريمته كانت مع سبق الإصرار والترصد. وبهذا، تكشف المحاكمة عن عبثيتها الخاصة؛ فهي تدين رجلاً ليس لفعله، بل لرفضه المشاركة في لعبة المشاعر الاجتماعية المتوقعة.

الصليب في مواجهة الفراغ

تتجلى هذه المواجهة بشكل صارخ في حوار ميرسو مع قاضي التحقيق. عندما يرفض ميرسو الإفصاح عن إيمانه بالله، يلوح القاضي بصليب في وجهه بشكل محموم، ويصفه بـ “السيد المسيح الدجال”. يمثل الصليب هنا محاولة المجتمع اليائسة لفرض معنى (ديني، أخلاقي) على فراغ ميرسو الوجودي. لكن بالنسبة لميرسو، هذه الرموز لا تحمل أي معنى، ورفضه لها هو تأكيد على غربته عن هذا العالم المنظم بالمعتقدات.

الجزء الرابع: الخاتمة: مصالحة مع العبث

في زنزانته، وهو ينتظر تنفيذ حكم الإعدام، يصل ميرسو إلى ذروة وعيه الفلسفي.

التمرد الأخير

تأتي لحظة التنوير الحقيقية لميرسو خلال مواجهته الأخيرة مع الكاهن، الذي يحاول إقناعه بالتوبة والإيمان. ينفجر ميرسو في وجهه غاضباً، رافضاً كل أشكال العزاء الزائف والآمال في حياة أخرى. في هذه الصرخة، يفرغ ميرسو قلبه من كل أمل، وبذلك يحرر نفسه. إنه يدرك أن الكون لا يبالي به، وأن هذه اللامبالاة تشبه لامبالاته الخاصة.

“اللامبالاة الرقيقة للعالم”

في اللحظات الأخيرة من الرواية، يجد ميرسو السلام. يفتح قلبه لـ “اللامبالاة الرقيقة للعالم”. يدرك أنه كان سعيداً، وأنه لا يزال سعيداً. هذه السعادة لا تأتي من إيجاد معنى للحياة، بل من قبول غياب المعنى بشكل كامل. إنها ليست سعادة الفرح، بل سعادة التحرر من عبء البحث عن معنى غير موجود. بمواجهة الموت، يتقبل ميرسو عبثية الحياة، ويجد حريته المطلقة في هذا القبول.

جدول مقارن: العبثية مقابل الوجودية

غالباً ما يتم الخلط بين فلسفة كامو العبثية ووجودية سارتر. يوضح الجدول التالي بعض الفروق الرئيسية:

| السمة | الوجودية (جان بول سارتر) | العبثية (ألبير كامو) |

| المبدأ الأساسي | “الوجود يسبق الماهية”: الإنسان حر في خلق معناه وقيمه الخاصة. | الصراع بين رغبة الإنسان في المعنى وصمت الكون اللاعقلاني. |

| المعنى | يمكن خلقه بشكل ذاتي من خلال الاختيار والالتزام. | لا يمكن إيجاده بشكل موضوعي، ولكن يمكن العيش بوعي في مواجهته. |

| الحرية | هي جوهر الإنسان، ومصدر قلقه ومسؤوليته. | تتجلى في التمرد على العبث والعيش بكثافة رغم غياب المعنى. |

| الحل المقترح | خلق مشروع حياة أصيل وتحمل مسؤوليته الكاملة. | التمرد، الحرية، والشغف: العيش في مواجهة العبث بدلاً من الهروب منه (عبر الانتحار أو “القفزة الإيمانية”). |

الإرث والنقد: صوت “العربي” المفقود

تركت “الغريب” أثراً لا يمحى على الأدب والفلسفة، وأصبحت نصاً أساسياً في دراسة الوجودية والعبثية. أسلوب كامو، الذي يوصف أحياناً بـ “درجة الصفر للكتابة”، يستخدم جملاً قصيرة ومحايدة تعكس بدقة منظور ميرسو المنفصل عن العالم.

ومع ذلك، واجهت الرواية نقداً، خاصة من منظور ما بعد الاستعمار، لتعاملها مع الشخصية العربية التي قتلها ميرسو. فهذه الشخصية بقيت بلا اسم وبلا صوت، مجرد “عربي” مجهول، مما اعتبره البعض انعكاساً للنظرة الاستعمارية التي تمحو هوية الآخر. وقد جاءت رواية “ميرسو، تحقيق مضاد” (2013) للكاتب الجزائري كامل داود كرد أدبي مباشر على “الغريب”، حيث يمنح داود اسماً (موسى) وقصة لأخ الضحية، مقدماً بذلك السردية المفقودة ومتحاوراً مع إرث كامو المعقد.

خاتمة: جمال اللامبالاة

في النهاية، “الغريب” هي أكثر من مجرد رواية عن رجل لا يبكي في جنازة والدته؛ إنها تأمل عميق في حالة الإنسان الحديث. إنها قصة عن الصدق في مواجهة الزيف، وعن الحرية التي يمكن العثور عليها في أكثر الأماكن يأساً: قبول أننا نعيش في عالم لا يهتم بوجودنا. ومن خلال رحلة ميرسو، يدعونا كامو ليس إلى اليأس، بل إلى شكل من أشكال التمرد البطولي، وهو أن نعيش حياتنا بشغف ووعي، وأن نجد جمالاً في “اللامبالاة الرقيقة للعالم”.

بوتقة سانت بطرسبرغ في القرن التاسع عشر: مدينة التناقض والاضمحلال

تُعَد رواية “الجريمة والعقاب” لفيودور دوستويفسكي، التي نُشرت لأول مرة في عام 1866 ، عملاً أدبياً يتجاوز حدود السرد البوليسي التقليدي ليغوص في أعماق النفس البشرية وصراعاتها الأيديولوجية والروحية. لفهم هذا العمل المعقد، لا بد من البدء بمسرح أحداثه: مدينة سانت بطرسبرغ في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. فالمدينة في عالم دوستويفسكي ليست مجرد خلفية سلبية للأحداث، بل هي قوة فاعلة، خصمٌ نشط، وشخصية قائمة بذاتها؛ إنها تجسيد مادي للأمراض الاجتماعية والروحية والنفسية التي تعصف بالعالم الحديث وتُشعل الصراع المركزي في الرواية.

المشهد المادي والاجتماعي

يرسم دوستويفسكي صورة حية لبؤس المدينة وبؤس قاطنيها. فالرواية لا تركز على القصور الإمبراطورية أو الواجهات المعمارية الكلاسيكية الأنيقة، بل تغوص في “الشوارع المزدحمة، والأزقة القذرة، والحانات الرخيصة، والغرف المتهالكة” التي يقطنها المنبوذون. إنها مدينة مليئة بـ “الصراعات والدراما” ، حيث يترنح السكارى في وضح النهار، وتنتشر البغايا، ويعيش الفقراء في ظروف مزرية. هذا الجو الخانق يتجسد في الحرارة الشديدة، و”الرائحة الكريهة” المنبعثة من الحانات ، والضجيج المستمر الذي يفاقم من حالة الشخصيات النفسية.

لم يكن هذا التصوير من قبيل المبالغة الأدبية، بل كان انعكاساً دقيقاً لواقع تاريخي محدد. كانت سانت بطرسبرغ في تلك الفترة تمر بالاضطرابات الأولى للثورة الصناعية في روسيا، والتي أدت إلى تدهور حضري واسع النطاق. وتفاقم هذا الوضع بعد صدور بيان تحرير الأقنان عام 1861، الذي دفع بآلاف الفلاحين المحررين إلى التدفق على المدينة بحثاً عن عمل، مما أدى إلى تضخم سكاني هائل. بحلول عام 1869، وصل عدد سكان المدينة إلى 667,000 نسمة، تكدس الكثير منهم في الأحياء الفقيرة المحيطة بساحة سينايا (سوق القش)، التي شكلت نقيضاً صارخاً للفخامة الإمبراطورية لساحة القصر القريبة.

جعلت الظروف غير الصحية، والمساكن المكتظة، والمناخ الرطب، والتلوث العام من بطرسبرغ “المدينة الكبيرة الأقل صحة في أوروبا”، حيث كانت معدلات الوفيات مرتفعة بسبب تفشي أمراض مثل الكوليرا والسل والتيفوس، بالإضافة إلى إدمان الكحول المزمن. هذه البيئة القاتمة ليست مجرد ديكور، بل هي الأرض الخصبة التي ينمو فيها اليأس والتطرف، وهي الحقيقة التي تؤكدها الرواية من خلال تركيزها على منطقة “سوق القش” كمركز للبؤس الإنساني. إنها مدينة “التفاوت والتحيز والعجز” ، ومسرح للاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية العميقة التي ولّدتها السياسات الليبرالية واقتصاد السوق، والتي أدت إلى إفقار الطبقة الوسطى وتكريس العزلة والشعور بالظلم.

المدينة كمرآة نفسية

يتجاوز دوستويفسكي الوصف المادي للمدينة ليجعل منها رمزاً قوياً للحالة الداخلية لشخصياته، وعلى رأسهم راسكولينكوف. فالفوضى والاضطراب الخارجيان في شوارع بطرسبرغ هما انعكاس مباشر لـ “حالة راسكولينكوف الهذيانية والمضطربة”. فالبيئة المادية الخانقة، بحرارتها ورطوبتها وازدحامها، تساهم في “إثارة أعصاب الشاب المهتاجة أصلاً”. غرفته الضيقة، التي تشبه التابوت، هي صورة مصغرة للتأثير الخانق الذي تمارسه المدينة على الروح الفردية. وشوارعها التي تشبه المتاهة تعكس عقله المشوش والمعذب، فهي فضاء لا يمكنه الهروب منه، تماماً كما لا يمكنه الهروب من أفكاره.

يمحو دوستويفسكي ببراعة الخط الفاصل بين العالم الخارجي والداخلي، موحياً بأن مرض المدينة قد أصاب سكانها بالعدوى. حتى أنه يصف المدينة في رواية أخرى بأنها “مدينة كسولة، رطبة” قد تتلاشى مثل الضباب، مما يعكس طبيعتها سريعة الزوال، الحالمة، والكابوسية. إنها ليست مجرد مكان، بل هي حالة ذهنية. إن الظروف التي تحيط براسكولينكوف ليست مجرد عوامل موازية لحالته النفسية، بل هي من الأسباب الجذرية التي أدت إلى تشكل أيديولوجيته القاتلة. فالفقر المدقع الذي يعيشه، والذي أجبره على ترك دراسته ، هو نتاج مباشر للظروف الاقتصادية القاسية في المدينة. وهذا اليأس المادي يغذي احتقاره للمجتمع ويزيد من عزلته، مما يوفر له المناخ المثالي لتنمية نظريته المتطرفة. فالمدينة، ببؤسها المادي وفراغها الروحي، ليست مجرد مرآة تعكس مرضه، بل هي الحاضنة التي سمحت لهذا المرض بالنمو والانتشار.

المدينة كساحة معركة أيديولوجية

أخيراً، تمثل سانت بطرسبرغ في الرواية البوتقة التي تنصهر فيها الأفكار الغربية الخطيرة – العقلانية، والنفعية، والعدمية – وتصطدم بالقيم الروحية الروسية التقليدية. ترمز المدينة إلى العواقب المدمرة لعملية التغريب القسرية (“الأوربة”) التي مرت بها روسيا. إنها مكان للاغتراب والتذرر الاجتماعي، حيث تفككت الروابط المجتمعية التقليدية، وتركت أفراداً مثل راسكولينكوف في عزلة تامة، وجعلتهم عرضة للتأثر بالنظريات الراديكالية التي تعد بنظام جديد. إن مناخ “الاغتراب والتفكك الاجتماعي والنفسي” هو التربة الخصبة التي تجذرت فيها نظرية “الإنسان المتفوق”. لقد أصبحت المدينة مسرحاً لصراع وجودي بين الإنسان الحديث، الذي تسلّح بالعقل وحده، وبين الإرث الروحي الذي يحمله في أعماقه. وبهذا المعنى، فإن جريمة راسكولينكوف ليست مجرد فعل فردي، بل هي عرض من أعراض مرض حضاري أوسع نطاقاً، تجسده مدينة سانت بطرسبرغ بكل تناقضاتها.

لغز راسكولينكوف: صورة الإنسان المتفوق المغترب

في قلب “الجريمة والعقاب” تقف شخصية روديون رومانوفيتش راسكولينكوف، وهي شخصية لا يمكن اختزالها في صورة مجرم بسيط، بل هي تجسيد حي لصراع أيديولوجي خطير ومعقد. إن تحليل هذه الشخصية هو مفتاح فهم الرسالة العميقة للرواية.

نشأة النظرية: العدمية و”الإنسان الخارق”

تنبع جريمة راسكولينكوف من نظرية فلسفية صاغها في مقال نشره سابقاً. تقسم هذه النظرية البشرية إلى فئتين: “العاديون” الذين يجب عليهم الخضوع للقانون، و”الخارقون” الذين يمتلكون حقاً داخلياً في “تجاوز القانون بأي شكل من الأشكال” إذا كان ذلك يخدم هدفاً أسمى. هذه الفكرة هي اشتباك مباشر مع الفلسفات العدمية والنفعية التي كانت سائدة في روسيا في ستينيات القرن التاسع عشر. ينتقد دوستويفسكي هذه الأفكار بحدة، مبيناً أنها لا تقود إلى التحرر بل إلى تدمير الذات. إن نظرية راسكولينكوف هي محاولة للعب دور الإله، لتبرير القتل على أسس نفعية بحتة: إزالة “قملة” من المجتمع، وهي المرابية العجوز، من أجل تحقيق خير أعظم. إنه يرى في نفسه شخصية تاريخية استثنائية، على غرار نابليون، لها الحق في إراقة الدماء لتحقيق أهداف عظيمة.

إن مأساة راسكولينكوف تكمن في أن عقله القوي منفصل تماماً عن ضميره وإنسانيته. فالرواية هي برهان درامي على أن “الحياة قد حلت محل الجدل”. لقد تحطمت نظريته، التي بدت منطقية في عالم الأفكار المجردة، بمجرد اصطدامها بالواقع غير العقلاني للشعور الإنساني بالذنب والحاجة إلى التواصل. فبعد أن قام بتبرير جريمته بعناية فائقة، ثار جسده وروحه اللاواعية عليه. لم يتغلب عليه تفنيد منطقي لنظريته، بل اجتاحته حمى وهذيان وشعور طاغٍ وغير عقلاني بالاغتراب. كان عقابه نفسياً وعاطفياً بالكامل، ولم يستطع أن يجد مخرجاً من شعوره بالذنب عن طريق التفكير. وكما تشير إحدى القراءات، كانت أفكاره في “صدام دائم مع مشاعره كإنسان”. وهكذا، فإن الصراع المركزي في الرواية هو حرب بين العقل المجرد الذي يبرر، والضمير الفطري الروحي/العاطفي. ويؤكد دوستويفسكي على أسبقية الأخير، مبيناً أن للطبيعة البشرية “قانونها” الخاص الذي لا يمكن للأبنية الفكرية أن تتجاوزه.

سيكولوجية التجاوز: شبكة من الدوافع

لا يمكن تفسير دافع راسكولينكوف للجريمة بعامل واحد. فعلى الرغم من أن الفقر كان محفزاً قوياً ، إلا أنه لم يكن المحرك الأساسي. الدوافع الحقيقية هي مزيج معقد من:

الاختبار الأيديولوجي: الرغبة في أن يثبت لنفسه أنه “إنسان متفوق”، شخصية نابليونية، وليس مجرد “قملة”. كانت الجريمة تجربة لاختبار صحة نظريته.

الكبرياء النفسي والاغتراب: شعور عميق بالتفوق والكبرياء يفصله عن المجتمع، ويدفعه إلى رؤية الآخرين كمجرد أدوات. واسمه، المشتق من الكلمة الروسية

raskol (انشقاق أو انقسام)، يرمز إلى هذا الاغتراب الذي فرضه على نفسه.

الوهم الإيثاري: رغبة ملتوية في إنقاذ والدته وأخته من الفقر والتضحية. لقد برر فعله لنفسه بأنه خدمة للمجتمع.

هذه الطبيعة المزدوجة – فهو أحياناً لطيف وعطوف، وأحياناً أخرى متعجرف وبارد – هي جوهر صراعه الداخلي.

العقاب من الداخل: تفكك الروح

إن “العقاب” الحقيقي في الرواية ليس حكم السجن في سيبيريا، بل هو العذاب النفسي الذي يبدأ في اللحظة التي يسقط فيها الفأس. هذه هي الأطروحة المركزية للكتاب: الحكم الحقيقي يأتي من ضمير المرء في مواجهة قانون أخلاقي موضوعي. يتجلى عقاب راسكولينكوف في:

المرض الجسدي والعقلي: ينحدر إلى حالة من الحمى والهذيان والبارانويا و”نصف الوعي”.

الاغتراب المكثف: الجريمة لا ترفعه فوق البشر، بل تقطع صلته بالإنسانية تماماً. يشعر بـ “عزلة وانفصال عن الناس”. لا يطيق أن يكون مع أي شخص، حتى عائلته.

طغيان الذنب: “النفس اللوامة” تعذبه بلا هوادة. يستهلكه “عذاب نفسي رهيب” يدفعه إلى حافة الجنون. هذا العقاب الداخلي أشد قسوة من أي عقاب قانوني. في النهاية، يسحق “قانون الطبيعة البشرية” نظريته الفكرية.

يستخدم دوستويفسكي شخصية راسكولينكوف للتنبؤ بالعواقب الكارثية للأيديولوجيات الراديكالية (العدمية، النفعية) التي هيمنت على القرن العشرين. فراسكولينكوف هو نموذج أولي للقاتل الأيديولوجي الذي يبرر القتل الجماعي من أجل “خير أعظم”. إن نظريته تسمح بإراقة الدماء باسم مجتمع مستقبلي أفضل ، وهو منطق “الغاية تبرر الوسيلة”. وقد كُتبت الرواية في عام 1866 لانتقاد الحركات الراديكالية الناشئة في روسيا. وتربط بعض التحليلات الحديثة اغتراب راسكولينكوف بحالة الشباب المعاصرين الذين ينضمون إلى جماعات متطرفة، مما يؤكد على أن الرواية كانت بمثابة “نبوءة”. من خلال تشخيص هذا المرض الأيديولوجي في مهده، تنبأ دوستويفسكي كيف أن الإيمان بـ “إنسان خارق” أو طليعة نخبوية لها الحق في تجاوز القانون الأخلاقي من أجل يوتوبيا مستقبلية سيؤدي إلى إراقة الدماء الهائلة في القرن التالي تحت ظل الأنظمة الشمولية. إن جريمة القتل الواحدة التي ارتكبها راسكولينكوف هي صورة مصغرة لجرائم القتل الجماعية السياسية التي ستأتي بعدها.

جدلية العدالة والخلاص: بورفيري وسونيا

لا يقتصر الصراع في الرواية على عقل راسكولينكوف وحده، بل يتجسد في شخصيتين محوريتين تعملان كقطبين متضادين له، وتمثلان المسارين المتاحين أمامه: مسار العدالة العلمانية والنفسية، ومسار الخلاص الروحي القائم على الإيمان. وتشكل تفاعلاته معهما نقاشاً فلسفياً ثلاثياً هو جوهر الرواية.

المحقق السقراطي: حرب بورفيري بتروفيتش النفسية

يمثل المحقق بورفيري بتروفيتش شخصية فريدة في أدب الجريمة. إنه محقق لامع وغير تقليدي.

المنهجية: يتجنب بورفيري أساليب الشرطة التقليدية، فهو يفتقر إلى أي “أدلة مادية”. بدلاً من ذلك، يشن حرباً نفسية، مستخدماً “لعبة القط والفأر”. تعتمد طريقته على فهم عميق لسيكولوجية المجرم. فهو يعلم أن رجلاً مثقلاً بالذنب سيعترف في النهاية أو سيصاب بالجنون.

التكتيكات: تشمل تكتيكاته الود المضلل، واللغة الغامضة والمبهمة، والأسئلة الاستفزازية، والتحولات المفاجئة في نبرة الحديث. يناقش مقال راسكولينكوف نفسه “عن الجريمة”، مستخدماً أفكار الطالب كسلاح ضده. وهذا يخلق جواً من “الدوار النفسي”.

الدور والوظيفة: يمثل بورفيري قوة العقل العلماني والبصيرة النفسية. إنه خبير في “علم النفس التحقيقي”. ومع ذلك، فهو ليس مجرد مدعٍ عام؛ بل يبدو مهتماً بصدق بإعادة تأهيل راسكولينكوف، ويحثه على الاعتراف “ليحرر نفسه من الذنب” وألا “يزدري الحياة”. وقد تمت مقارنته بسقراط، الحكيم الذي يسعى إلى ولادة جديدة لشاب طموح.

تجسيد النعمة: سونيا مارميلادوفا وطريق المعاناة

في المقابل، تقف سونيا مارميلادوفا كمرشدة روحية لراسكولينكوف، وهي الشخصية التي تقدم الحجة المضادة النهائية لعقلانيته.

شخصية المفارقة: سونيا هي مفارقة عميقة: بغي تجسد الفضيلة المسيحية والنقاء والقداسة. لقد أُجبرت على ممارسة الدعارة بسبب الفقر المدقع لإعالة أسرتها ، مما يجعلها رمزاً للتضحية المطلقة بالنفس.

الوظيفة الموضوعية: تمثل سونيا الحجة المضادة الأساسية في الرواية ضد عقلانية راسكولينكوف. حقيقتها لا تكمن في المنطق، بل في الإيمان والحب غير المشروط والرحمة. إنها التجسيد الحي لفكرة أن الخلاص لا يتحقق من خلال التفوق الفكري، بل من خلال المعاناة والتواضع. إنها تجسيد لمفهوم “صوفيا” أو الحكمة الإلهية التي يُعبر عنها بـ “الحب الكوني”.

الدور في الخلاص: تقود سونيا راسكولينكوف نحو الاعتراف. تقرأ له قصة إحياء لعازر، وهي رمز مركزي للولادة الروحية الجديدة. عندما يعترف لها، لا ينحني لها، بل “لكل الإنسانية المتألمة” التي تمثلها. تعطيه صليب السرو، رمز قبوله للمعاناة ، وتتبعه إلى سيبيريا، حيث يسمح له حبها أخيراً بتحطيم جدران كبريائه والولادة من جديد.

إن الصراع الفكري المركزي في الرواية ليس ثنائياً بسيطاً بين راسكولينكوف والقانون، بل هو صراع ثلاثي الأبعاد: راسكولينكوف (غطرسة الإرادة الفردية)، بورفيري (حدود العقل العلماني)، وسونيا (قوة الإيمان الروحي). يستطيع بورفيري تفكيك جريمة راسكولينكوف نفسياً وقيادته إلى اعتراف قانوني، لكن سونيا وحدها هي التي تستطيع أن تقوده إلى الخلاص الروحي الحقيقي. يواجه بورفيري أيديولوجية راسكولينكوف بأدوات علمانية: المنطق وعلم النفس وسلطة الدولة. يمكنه إثبات أن راسكولينكوف مذنب وإجباره على الاعتراف، وهو ما يمثل حلاً اجتماعياً وقانونياً. في المقابل، تواجه سونيا هذه الأيديولوجية بأدوات روحية: الإيمان والحب وقبول المعاناة. هدفها ليس العدالة القانونية، بل خلاص روحه. رحلة راسكولينكوف تتطلب كلا المسارين. يجب أولاً أن يتحطم فكرياً تحت ضغط بورفيري النفسي، الذي يحطم كبرياءه الفكري. لكن هذا لا يؤدي به إلا إلى العقاب القانوني. أما الخطوة النهائية، وهي التجدد الحقيقي، فلا يمكن تحقيقها إلا من خلال تأثير سونيا الروحي في خاتمة الرواية. وبهذا، يطرح دوستويفسكي حجة مفادها أن العدالة العلمانية غير مكتملة؛ يمكنها أن تعاقب الجسد والعقل، لكن الإيمان وحده هو الذي يمكنه أن يخلص الروح.

عالم من الرموز: تفكيك المعاني العميقة للرواية

يبني دوستويفسكي روايته على شبكة رمزية غنية ومتماسكة، مستخدماً إياها لتعزيز موضوعاته الفلسفية والنفسية. هذه الرموز ليست مجرد زخارف أدبية، بل هي لغة الرواية الباطنية التي تتحدث عن الحقائق التي تتجاوز الخطاب العقلاني.

رمزية المكان

بالإضافة إلى الدور الشامل للمدينة كشخصية، يستخدم دوستويفسكي أماكن محددة كرموز قوية. فغرفة راسكولينكوف الضيقة التي تشبه التابوت ترمز إلى اغترابه وموت روحه. والحانة هي مكان الانحطاط والاعترافات الزائفة. أما مفترق الطرق الذي تطلب منه سونيا أن يعترف فيه، فهو رمز قوي للاختيار والتوبة العلنية. وفي خاتمة الرواية، لا تمثل سيبيريا مجرد مكان للعقاب، بل هي فضاء للتطهير والولادة الجديدة، بعيداً عن فساد المدينة وضجيجها الأيديولوجي.

الرموز العنصرية والدينية

الماء: الماء رمز مزدوج في الرواية. فهو يمثل الحياة والشفاء والتطهير والولادة الجديدة (بالمعنى المسيحي للمعمودية). ينجذب راسكولينكوف إلى نهر نيفا عندما يبحث عن الحرية ، وتبدأ ولادته الجديدة على ضفة النهر. وعلى العكس من ذلك، بالنسبة للشخصيات الفاسدة مثل سفيدريجايلوف، يرمز الماء إلى الموت والرعب. ويعكس تردد راسكولينكوف نفسه تجاه الماء صراعه الداخلي بين الخطيئة والخلاص.

الصليب: الصليب هو الرمز المركزي للمعاناة الفادية. تعطيه سونيا صليباً من خشب السرو، يقبله كرمز لاستعداده “لحمل الصليب” والمعاناة من أجل خطيئته. إنه يمثل انتقاله من كبرياء “الإنسان المتفوق” إلى التواضع اللازم للخلاص.

الأرض والطبيعة: تقبيل الأرض هو فعل توبة مسيحي وما قبل مسيحي، يرمز إلى إعادة اتصال راسكولينكوف بـ “الأم الأرض” والمجتمع الإنساني الذي فصلته عنه جريمته. وتُقابل الطبيعة (النباتات، الهواء النقي) باستمرار بالمدينة الخانقة والمغبرة، وتمثل طريقاً للحياة والتجدد يرفضه راسكولينكوف في البداية.

القوة النبوئية للأحلام

أحلام راسكولينكوف ليست عشوائية، بل هي أدوات سردية وفلسفية حاسمة تكشف عن حقيقة نفسه التي يحاول عقله قمعها.

الفرس المضروبة: يكشف هذا الحلم المبكر عن تعاطف راسكولينكوف الفطري، عن “ذاته الحقيقية”. إنه تحذير قوي من عقله الباطن ضد العنف الذي يخطط له.

العجوز الضاحكة: حلمه المتكرر بمحاولة قتل المرابية وفشله في ذلك، بينما تضحك عليه، يرمز إلى عجز جريمته وسخافة نظريته.

وباء الأيديولوجيا: حلمه الأخير في الخاتمة هو استعارة مباشرة لموضوع الرواية. يحلم بعالم مصاب بوباء “التريشينيا”، حيث يعتقد كل شخص أن أفكاره هي الحقيقة المطلقة، مما يؤدي إلى صراع عالمي وانهيار الحضارة. هذه رؤية قوية لعواقب العدمية والأنانية العقلانية، حيث تفقد البشرية صلتها بواقع أخلاقي مشترك.

إن هذه الشبكة الرمزية الغنية هي الوسيلة التي يعبر بها دوستويفسكي عن الحقائق التي تقع خارج نطاق الخطاب العقلاني. فبينما تتجادل الشخصيات في الفلسفة، تتواصل رموز الماء والأرض والأحلام مع القوانين الأخلاقية والروحية الفطرية للكون. إنها تمثل “لغة الحياة” التي تنتصر في النهاية على “لغة الجدل”. فالعقل الواعي لراسكولينكوف تهيمن عليه النظرية العقلانية والحجج الفكرية. لكن أحلامه تتحدث لغة مختلفة، لغة العاطفة البدائية والحدس الأخلاقي. كما تعمل الرموز الأولية (الماء، الأرض) على هذا المستوى غير العقلاني، ممثلة قوى الحياة والتطهير التي توجد بشكل مستقل عن النظريات البشرية. إن ولادته الجديدة النهائية ليست نتيجة لحجة جديدة، بل هي نتيجة لقبول غير عقلاني للحب الذي يكنه لسونيا واتصال بالطبيعة على ضفة النهر. لذلك، فإن الطبقة الرمزية في الرواية ليست مجرد زخرفة، بل هي الأداة التي تحمل الأطروحة المركزية للكتاب: أن أعمق حقائق الوجود الإنساني لا يمكن الوصول إليها من خلال العقل، بل من خلال الحدس والإيمان واللاوعي – وهي الأجزاء نفسها من النفس البشرية التي سعت عدمية راسكولينكوف إلى إنكارها.

الخاتمة: الإرث الخالد لـ “الجريمة والعقاب”

في الختام، يمكن القول إن رواية “الجريمة والعقاب” عمل أدبي ضخم يتجاوز زمانه ومكانه، ليقدم تحليلاً عميقاً ودائماً للنفس البشرية في مواجهة الحداثة وتحدياتها.

ثورة في عالم الرواية

تعتبر “الجريمة والعقاب” نصاً تأسيسياً للواقعية النفسية. كان ابتكار دوستويفسكي هو تحويل تركيز رواية الجريمة من سؤال “من الفاعل؟” إلى “لماذا فعلها؟”، والأهم من ذلك، إلى العواقب الداخلية التي تحدث في روح المجرم. لقد أتقن دوستويفسكي فن تصوير “الحياة الداخلية للمجرم” ، جاعلاً من الرواية استكشافاً للعقل البشري بدلاً من مجرد حل لغز.

التأثير على علم النفس والفلسفة

لقد اعترف عمالقة الفكر بتأثير الرواية العميق. فقد زعم سيغموند فرويد أنه تعلم الكثير عن النفس البشرية من روايات دوستويفسكي. كما أن استكشافها لموضوعات الاغتراب، وعبء الحرية، والبحث عن المعنى في عالم يبدو خالياً من الإله، جعلها مقدمة للفلسفة الوجودية في القرن العشرين.

تحقيق أخلاقي وروحي خالد

في نهاية المطاف، تكمن عظمة الرواية في قدرتها على التصدي للأسئلة الأكثر جوهرية في الوجود الإنساني: طبيعة الخير والشر، الصراع بين الإيمان والعقل، إمكانية الخلاص، والواقع الذي لا مفر منه للضمير الإنساني. وكعمل نبوئي، تظل الرواية ذات صلة عميقة بعصرنا، حيث تعمل كقصة تحذيرية خالدة ضد الكبرياء القاتل للأيديولوجيات التي تسعى إلى إخضاع حياة الإنسان لنظريات مجردة. إن الرسالة النهائية للرواية هي رسالة أمل، لا توجد في التصاميم الكبرى لـ “البشر الخارقين”، بل في الطريق المتواضع والصعب للمعاناة والحب والإيمان.