مشروع الجزيرة – التطوّرات والتحدّيات خلال المئويةِ الأولى 1-3

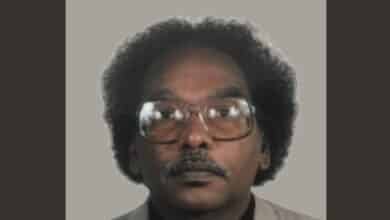

د. سلمان محمد أحمد سلمان

مقدمة:

على الرغم من أن الدراسات والتحضيرات لقيام مشروع الجزيرة بدأت بعد سنواتٍ قلائل من بداية الحكم الثنائي في السودان عام 1898، إلا أن العمل في المشروع لم يبدأ إلّا في عام 1925. ففي يوليو من ذلك العام تمّ الافتتاح الرسمي للمشروع بعد اكتمال العمل في خزان سنار وفي البنية التحتية لري المشروع. كما تمّ في ذلك التاريخ أيضاً توقيع الاتفاق بين حكومة السودان وشركة السودان الزراعية التي أُنيط بها الإشراف المباشر على المشروع ومزارعيه، وعلى مهام التمويل والتسويق لمحصول القطن الذي تمّ من أجله إنشاء المشروع، مقابل نصيبٍ مُعتبرٍ في الأرباح.

سوف نتناول في هذا السلسلة من المقالات، والتي تم إعدادها في الذكرى المئوية الأولى للمشروع، الخلفية والدراسات التي قادت إلى قيام المشروع، والتطوّرات التي أدّت إلى النجاح الكبير الذي تميّز به لفترةٍ من الزمن. وسوف نتعرّض إلى التحدّيات الجسام التي واجهته – خاصةً قضايا المياه والأراضي وعلاقات الإنتاج – والكيفية التي تم بها معالجة هذه القضايا.

وسنناقش بعد ذلك التطورات المتلاحقة التي مرّ بها المشروع، والتي قادت عام 2005 إلى قرار منح الزراع حرية اختيار المحاصيل التي يودّون زراعتها، وانهاء الغرض الأساسي الذي تم من أجله إنشاء المشروع كمزرعة قطنٍ عالميةٍ كبرى، والجدل الكبير الذي أثاره ذلك القرار. وسوف تُوجِز خاتمةُ المقالات المراحلَ الأربعة التي مرّ بها المشروع منذ إنشائه وحتى اليوم، وسمات كل مرحلة، وتحدّد القضايا الأساسية التي تحتاج إلى المواجهة والعلاج لكي يصبح المشروعُ سلّةَ غذاءِ السودان، بعد أن تمّ إنهاء دوره كواحدٍ من أكبرِ وأنجحِ مزارعِ القطنِ في العالم.

الخلفية التاريخية لقيام مشروع الجزيرة:

كانت قضية مياه النيل من أوائل المسائل التي برزت على قائمة اهتمامات مصر وبريطانيا حال استعادة السودان وتوقيع اتفاقية الحكم الثنائي عام 1899. فقد أوضح لورد كرومر، المندوب السامي البريطاني في مصر، لكتشنر بعد أسابيع قلائل من استعادة السودان ووضعه تحت إدارة الحكم الثنائي، أنه رغم أن كتشنر هو الحاكم العام للسودان، إلّا أنّ هناك أموراً تخصّ السودان، على رأسها مياه النيل، ستُدار مباشرةً من القاهرة. وفي فبراير عام 1899 قام لورد كرومر بإرسال المهندس ويليام غارستين الذي كان يعمل وكيلاً لوزارة الأشغال العامة في مصر إلى السودان لإجراء فحصٍ عام على النيل في السودان، وكتابة تقرير عن ملاحظاته.

قضى غارستين عدّة أشهرٍ في السودان، وزار الكثير من المناطق على النيل، وكتب تقريراً موجزاً أوصى فيه بإجراء مزيدٍ من الدراسات. وافق لورد كرومر على تلك التوصية، وطلب من غارستين العودة إلى السودان لإجراء تلك الدراسات، وكتابة تقريرٍ مفصل عن النيل، شاملاً تحديد السبل التي يمكن من خلالها زيادة مياه النيل للتوسّع في استخدامات الري في مصر، والكيفية التي يمكن بواسطتها الاستفادة من مياه النيل في السودان دون التأثير على استعمالات مصر. عاد المهندس غارستين مرةً ثانيةً للسودان عام 1902، وقضى قرابة العام باحثاً متجوّلاً في النيل الأبيض، شاملاً كل روافده الأساسية من نهر السوباط وفروعه، وبحر الجبل وبحر الزراف وبحر العرب وبحر الغزال وفروع هذه الأنهار. وأصدر دراسةً مفصلة في عام 1904 تحت عنوان “تقرير عن حوض أعالي النيل مع مقترحاتٍ لتحسين النهر.” وأُضِيف كملحقٍ لهذا التقرير دراسة أعدها زميله المهندس شارلس دوبوي عن “بحيرة تانا وأنهر السودان الشرقية.

يقع تقرير غارستين في أكثر من 250 صفحة، ويتضمّن وصفاً دقيقاً ومُفصّلاً للنيل الأبيض وروافده من البحيرات الاستوائية وحتى نقطة التقائه بالنيل الأزرق في الخرطوم. والتقرير مدعّمٌ بالحقائق التاريخية والجغرافية والأرقام والخرط والجداول والرسومات التوضيحية.

ويمتاز التقرير بالدِّقة في معلوماته والتي أكّدت الدراسات اللاحقة كلّها صحتها وسلامتها، وبمجموعةٍ من المقترحات التي ظلّت محل نقاشٍ وجدلٍ لسنواتٍ طويلة بعد ذلك. ويُكْمِلُ ملحقُ التقرير الذي أعدّه دُوبوي عن بحيرة تانا وأنهر السودان الشرقية الصورةَ عن نهر النيل بكامله من حيث الأرقام والمعلومات الفنية والمقترحات. تضمّن التقرير مجموعةً من المقترحات لزيادة مياه نهر النيل لاستعمالات مصر، ولاستخدامات السودان دون الإضرار بمصر، يمكن إيجازها فيما يلى:

أولاً. بما أن خزان أسوان والذي اكتمل بناؤه عام 1902 لم يعد يُخزّن القدر الكافي من المياه لمصر فلا بُدّ من بناء مجموعة من السدود خارج مصر. أحد هذه السدود يمكن بناؤه عند شلالات ريبون على بحيرة فكتوريا، والثاني على بحيرة ألبرت في يوغندا، والثالث عند مخرج النيل الأزرق من بحيرة تانا. والغرض من هذه السدود المقترحة هو زيادة التخزين في هذه البحيرات وتنظيم انسياب المياه منها. هذا بالإضافة إلى مقترحٍ لبناء سد على نهر عطبرة في السودان قرب مدينة خشم القربة لتخزين فيضان النهر في فترة الخريف.

ثانياً: حفر قناة من منطقة بور حتى ملكال في جنوب السودان بطولٍ قدره حوالي 340 كيلومتر لتحمل مياه بحر الجبل مباشرةً إلى النيل الأبيض دون أن تمر هذه المياه بمنطقة المستنقعات المعروفة بـ السُدّ. وعبر هذه القناة يمكن، حسب تقرير غارستين، إضافة حوالي خمسة مليار متر مكعب من المياه للنيل الأبيض تضيع من جرّاء التبخّر والتسّرب في منطقة السدّ في جنوب السودان. بهذا المقترح (والذي عُرِف بـ “قَطْع غارستين”) بذر غارستين بذور مشروع قناة جونقلي عام 1904، بعد حوالي خمسة أعوام فقط من بداية الحكم الثنائي في السودان.

ومما يجدر ذكره هنا أن كلّ الدراسات اللاحقة لقناة جونقلي ظلّت تدور حول فلك دراسة غارستين، وأن الدراسة التي تمّ بموجبها بدء حفر قناة جونقلي عام 1978 ارتكزت ارتكازاً كبيراً على دراسة غارستين عام 1904.

ثالثاً: المقترح الثالث الذي تضمّنه تقرير غارستين يتعلّق باستغلال الأراضي الواقعة بين النيل الأزرق والنيل الأبيض في السودان، والتي عُرِفت فيما بعد بالجزيرة، لقيام مشروعٍ يعتمد على الري. وقد أوضح التقرير أن السودان ليست به الإمكانيات البشرية لقيام مشروع ريٍ كبير في هذه المنطقة. عليه فقد اقترح التقرير البدء بمشروعٍ صغيرٍ للري في المنطقة الشمالية للجزيرة يقوم بزراعة القمح في فترة الشتاء، على أن تستمر زراعة الذرة مطريّاً في فصل الخريف، وأن يتمَّ التوسّع تدريجياً في المشروع.

أشار التقرير إلى إمكانية بناء سدٍ على النيل الأزرق لحجز المياه في فترة الخريف لري المنطقة في فترة انخفاض منسوب النيل، إضافةً إلى ما يتطلبه ذلك من بنية مياهٍ تحتية. وقد شدّد التقرير على ضرورة ألّا يقلّل هذا السد من كميات المياه الواصلة إلى مصر، وأوضح أنه سيحجز مياه فترة الفيضان فقط واقترح التقرير بناء هذا السد في منطقة الروصيرص/الدمازين.

بذر هذا المقترح اللبنات الأولية لقيام مشروع الجزيرة ووضع على جدول أعمال إدارة الحكم الثنائي في السودان مسألة استخدام مياه النيل لأغراض الري بطريقةٍ كبيرةٍ ومنتظمة، وتحت إشراف الحكومة، لأول مرةٍ في تاريخ السودان. في تلك الأثناء كانت إدارة كتشنر في السودان قد بدأت تجاربها لقيام مشروع لزراعة القطن في السودان لكي يكون محصولاً نقدياً يوفّر لحكومة الخرطوم دخلاً يساهم في تغطية تكلفة الحُكم ومشاريع التعليم والصحة والمياه والمواصلات التي كانت قد بدأت في إنشائها في السودان.

عليه فقد توافقت دراسة غارستين مع برامج كتشنر. تجربة زراعة القطن في السودان: بدأت تجربة زراعة القطن في بداية فترة الحكم الثنائي في منطقة الزيداب بشمال السودان، غير أنه لم يُكْتبْ لها النجاح.

بعد فشل هذه التجربة حاولت إدارة الحكم الثنائي زراعة القطن في منطقة القاش وطوكر بشرق السودان، ولكن لم يُكتب النجاح لهذه التجربة أيضاً. وفي عام 1911 اتجهت أنظار إدارة الحكم الثنائي، بناءً على تقرير غارستين، نحو الجزيرة. بدأت التجربة هناك بواسطة شركة السودان الزراعية وذلك بزراعة 250 فدان في منطقة طيبة، والتي بدأت وتواصلت بنجاحٍ كبير. أدّى نجاح هذه التجربة إلى زيادة تدريجية في الرقعة الممنوحة من الأرض لشركة السودان الزراعية. وقد تضافرت عوامل كثيرة في نجاح التجربة ومن ثَمَّ ميلاد وتطور مشروع الجزيرة. وأهم هذه العوامل هي:

(1) وقوع منطقة الجزيرة بين النيلين الأزرق والأبيض ووفرة مياهمها ساعدت وأدّت إلى بناء السدود وتنظيم وتوسيع عملية الرّي بالمشروع من النيل الأزرق.

(2) طبيعة الأرض المنبسطة أكّدت أن مشروع الجزيرة المقترح يمكن ريّه عن طريق الرّي الانسيابي الطبيعي، وأوضح هذا بدوره أن تكلفة عملية الرّي ستكون منخفضةً جداً مقارنةً بالرّي الصناعي. ولا بد من الإشارة أيضاً إلى وفرة الأراضي الخصبة القابلة للري في منطقة المشروع المقترح. كان هذان العاملان السببين الرئيسيين لبدء ونجاح مشروع الجزيرة. لكن تضافرت عوامل أخرى على نجاح التجربة منها خصوبة التربة والتي قلّلت من الاعتماد على السماد والمخصّبات، كما أن طبيعة التربة وتماسكها قلّلا من تسرب المياه وساعدا على بقائها لري القطن. ثم إن صيف الجزيرة القارس ساعد على القضاء على الآفات الزراعية وقلّل من الاعتماد على المبيدات الكيمائية. وقد مارس معظم السكان الزراعة المطريّة لذا لم تكن هناك صعوبات في النقلة إلى الزراعة المروية. كما أن موقع الجزيرة في وسط السودان سهّل من هجرة مزارعين آخرين، وكذلك عمال موسميين إليها، كما سهّل أيضاً الوصول إليها من الخرطوم، ونقل القطن منها إلى بورتسودان، ومن هناك بحراً إلى مصانع الغزل والنسيج في لانكشير. لكنّ هذه كانت عوامل ثانوية مكمّلةً للعاملين الأولين.

بعد موسمين من بدء تجربة طيبة في عام 1911، اقتنعت إدارة الحكم الثنائي في السودان بنجاح تجربة زراعة القطن في منطقة الجزيرة.

شرعت الإدارة في التفاوض مع لندن والقاهرة لأجل إكمال إنشاء المشروع الذي اقترحه غارستين. تركّز التفاوض على مسألتين أساسيتين تتعلقان بالرّي:

الأولى ضرورة الحصول على قرضٍ من لندن وذلك لبناء خزان سنار من أجل ريّ المشروع ومن ثمّ التوسّع فيه.

الثانية هي التفاوض مع القاهرة من أجل الحصول على موافقتها لبناء خزان سنار على النيل الأزرق لتأمين كمية المياه التي سيحتاجها السودان لريّ مشروع الجزيرة.

فيما يخصُّ المسألة الأولى وافقت لندن بعد مفاوضاتٍ طويلةٍ على منح الخرطوم قرضاً بمبلغ ثلاثة مليون جنيه استرليني وهي تكلفة بناء الخزان، إلّا أن الحرب العالمية الأولى أوقفت التحضيرات لبنائه، ولم يبدأ العمل فيه إلّا بعد انتهائها. اكتمل العمل في الخزان في يوليو عام 1925، وهو التاريخ الرسمي لبداية مشروع الجزيرة.

أما فيما يخصُّ المسألة الثانية فإن الإحباط والغضب الشديدين كانتا ردة الفعل الأولى لمصر (حكومةً وشعباً) حال سماع مقترح مشروع الجزيرة. فريُّ المشروع من مياه النيل سوف يكون، وبالضرورة، خصماً على المياه التي تصل مصر كل عام، وسوف يفتح الباب لاستخداماتٍ مستقبليةٍ لمياه النيل في السودان صاحب الأراضي الخصبة الشاسعة. كما أن زراعة القطن ستعني أن السودان سوف يدخل أسواق القطن العالمية منافساً لمصر، وسوف تنتج عن ذلك زيادةٌ في العرض ستؤدي بالضرورة إلى هبوطٍ في أسعار القطن وخسائر اقتصادية لمصر.

عليه فقد كانت المفاوضات صعبةً ومعقدةً ومطولةً. بعد سنواتٍ من التفاوض الشاق وافقت مصر على بدء العمل في مشروع الجزيرة وبناء خزان سنار شريطة ألّا تتجاوز مساحة الأرض المرويّة 300,000 فدان (ثلاثمائة ألف فدان). كفل الاتفاق أيضاً لمصر حق بناء خزان جبل أولياء على النيل الأبيض لتعويضها عن مياه النيل الأزرق التي سيستخدمها المشروع. بدأ العمل في مشروع الجزيرة بموجب هذه الشروط. والتزمت إدارة الحكم الثنائي بهذه المساحة حتى عام 1929 عندما تم توقيع اتفاقية مياه النيل لعام 1929 والتي ارتفع نصيب السودان بموجبها ليصل إلى أربعة مليار متر مكعب، فيما ارتفع نصيب مصر ليصل إلى 48 مليار متر مكعب. ونتيجةً لازدياد مياه النيل المتاحة للسودان بدأت الإدارة البريطانية التوسّع في المساحة المروية في مشروع الجزيرة.

وقد تدرّج التوسع خلال المراحل التالية: 1- في العام 1926 كانت المساحة المرويّة 300,000 فدان.

2- في العام 1929 وصلت المساحة المرويّة إلى 379,000 فدان.

3- في العام 1931 وصلت المساحة المروية إلى 527,000 فدان.

4- في العام 1953 وصلت المساحة المرويّة إلى مليون فدان.

عليه فقد اعتمد قيام مشروع الجزيرة وتوسّعه حتى وصلت مساحته إلى مليون فدان عام 1953 اعتماداً تاماً على الرّي من مياه النيل، وعلى موافقة مصر المسبقة على مساحة المشروع، ثم على كميات المياه التي سوف يستخدمها المشروع. عندما بدأ التفكير في التوسّع في مساحة مشروع الجزيرة من مليون فدان إلى قرابة المليوني فدان بإضافة وريّ امتداد المناقل في بداية خمسينيات القرن الماضي كانت العقبة الأساسية في وجه هذا التوسّع هي مياه الرّي. وقد اقترحت دراسة بيت الخبرة الاسكوتلندي “الاسكندر غيب” التي اكتملت عام 1953 بناء خزان الروصيرص لإمداد المشروع بالمياه الإضافية التي سوف يحتاجها لرّي امتداد المناقل. دخل السودان في مفاوضاتٍ معقدةٍ وشائكة مع مصر بدأت عام 1954 بقيادة السيد ميرغني حمزة وزير الرّي في حكومة السيد إسماعيل الأزهري، واستمرت لخمسة أعوام حتى توقيع اتفاقية مياه النيل في 8 نوفمبر عام 1959، بعد حوالي العام من وصول الفريق إبراهيم عبود للسلطة في الخرطوم. وافقت مصر بموجب الاتفاقية على بناء خزان الروصيرص مقابل السدّ العالي، مثلما وافقت من قبل على قيام خزان سنار مقابل خزان جبل أولياء (وهو ما عُرِف بنظرية سدّ مقابل سد) . وارتفع نصيب السودان بمقتضى اتفاقية عام 1959 إلى 18,5 مليار متر مكعب مقابل 55,5 مليار متر مكعب لمصر. لقد قدّم السودان، بعد خمس سنواتٍ من التفاوض، الكثير من التنازلات إلى مصر لكي توافقَ على بناء خزان الروصيرص، وليحصلَ السودان على هذا المقدار من المياه لري امتداد المناقل لمشروع الجزيرة. فقد وافق السودان على قيام السد العالي، ووافق نتيجة امتداد بحيرة السد العالي في أراضيه ليس فقط على إغراق مدينة وادي حلفا و27 قرية جنوبها وشمالها والتهجير القسري لأكثر من 50,000 من سكان المنطقة، ولكن أيضاً على إغراق قرابة 200,000 فدان من الأراضي الزراعية الخصبة، وقرابة مليون شجرة نخيل وحوامض، وفقد أيضاً الكثير من الآثار التاريخية والمعادن. وكان السودان قد قام بتهجير عددٍ من مواطني منطقة جبل أولياء لتتمكن مصر من بناء خزان جبل أولياء الذي اكتمل عام 1937. كلّ هذه التنازلات كانت بغرض التوسّع في الرّي في مشروع الجزيرة ليشمل امتداد المناقل ولترتفع المساحة المروية بالمشروع إلى قرابة المليوني فدان في نهاية ستينيات القرن الماضي.

وتُقدّر مساحة مشروع الجزيرة في يومنا هذا بحوالي 2,2 مليون فدان والتي وصلها المشروع عام 2008. ولم تحدث أيّة زياداتٍ في مساحة المشروع منذ عام 2008. انتظم العمل في امتداد المناقل بمشروع الجزيرة في منتصف ستينيات القرن الماضي بعد اكتمال العمل في خزان الروصيرص وقنوات الرّي الإضافية في عام 1966. وفي ذلك العام أصبحت شبكة الرّي في مشروع الجزيرة من أكبر شبكات الرّي في العالم وأكثرها ترابطاً وكفاءةً. وقد كانت تتكون من شبكة ريٍّ إجماليةٍ طولها حوالي 150,680 كيلومتر وتشمل :

*قناتين رئيسيتين طولهما معاً 260 كيلومتر،

*11 قناه فرعية، (تعرف محلياً بـ “الميجر”)، وطولها 650 كيلو متر،

*107 قناة كبرى (وتعرف محلياً بـ “الكنار”) وطولها 1,650 كيلومتر،

*1,570 قناه صغرى (وتعرف محلياً بـ “الترعة”) وطولها 8,120 كيلومتر،

*29,000 قناة أبو عشرين وطولها 40,000 كيلومتر،

وأخيراً *350,000 قناة أبو سِتّة وطولها يبلغ حوالي 100,000 كيلومتر.

شبكة الرّي لأي مشروعٍ زراعيٍّ هي شرايين الحياة لذلك المشروع. فمثل شرايين أيّ كائنٍ حيٍّ هي الناقل للمياه والرابط الرئيسي لأطراف المشروع بعضها ببعض. كذلك كانت شبكة الرّي بمشروع الجزيرة – تمتد لمئات الآلاف من الكيلومترات، وتمتاز بالكفاءة الكبيرة في الأداء، وبقلّة التكلفة بسبب الرّي الانسيابي الطبيعي. كل ذلك أكسب المشروع وإدارييه البريطانيين، أمثال السيد “آرثر جيتسكِل” والسيد “جورج ريبي”، ومن بعدهم مجموعة من الإداريين السودانيين في خمسينيات وستينيات القرن الماضي سمعةً عالميّةً طيّبةً. وأصبح مشروع الجزيرة من أكبر المشاريع الزراعية تحت إدارةٍ واحدةٍ في العالم، وأكثرها نجاحاً وإنتاجاً وكفاءةً، وصار موضوعاً جاذباً للدراسات والبحوث والكتب والمقالات ورسالات الدراسات العليا من دبلوماتٍ وماجستير ودكتوراه في عددٍ كبيرٍ من الجامعات حول العالم. تبلغ استخدامات مشروع الجزيرة منذ نهاية ستينيات القرن الماضي حوالي ثمانية مليار متر مكعب في العام. وتمثّل هذه الكمية حوالي 40% من نصيب السودان البالغ 18,5 مليار متر مكعب بموجب اتفاقية مياه النيل لعام 1959. وتساوي أكثر من 50% من جملة استخدامات السودان من مياه النيل والتي بلغت في فترةٍ من الفترات حوالي 14 مليار متر مكعب، وتراجعت في السنوات الماضية وحتى اليوم إلى حوالي 12 مليار متر مكعب. عليه فإن التخطيط لمشروع الجزيرة وبدء العمل والتوسع فيه اعتمدا اعتماداً كاملاً على الرّي الانسيابي من خلال القنوات المترابطة على امتداد أكثر من مليوني فدان. وتبدأ هذه القنوات من فم خزان سنار وخزان الروصيرص عند النيل الأزرق، وتمتد لتصل الحواشات عبر “أبو عشرين” و”أبو ستّة” لتروي القطن والذرة والقمح والحبوب الأخرى، وتُمدّ أيادي الخير والتنمية لكل أنحاء السودان، وليس حصراً على منطقة الجزيرة وحدها.

الملامح الأساسية لمشروع الجزيرة:

ارتبط الحديث عن مشروع الجزيرة ارتباطاً وثيقاً منذ البداية بمسالة زراعة القطن في السودان، وقد أصبح من غير الممكن لسنواتٍ طويلة التفكير في مشروع الجزيرة دون ربطه بالقطن. ولقد لعبت عوامل كثيرة دوراً في ترسيخ ذلك الربط منها سياسة الدولة، ووسائل الإعلام بكل أشكالها، وكذلك المناهج التعليمية في المراحل المختلفة، حيث كان الضوء مسلّطاً على مشروع الجزيرة وإنتاجه للقطن وآثار ذلك على الخزينة والدخل القومي، ومن ثمّ على التنمية في السودان بشكلٍ عام. من الملامح الأساسية لمشروع الجزيرة هي مساحته والتي تبلغ 2,2 مليون فدان. تم تنظيم هذه المساحة في 18 قسم تراوحت مساحة كل قسمٍ بين 60 ألف إلى 190 ألف فدان. وتمّ تقسيم كل قسم إلى عدة تفاتيش (وهي جمع تفتيش). تفاوت عدد تفاتيش الأقسام بين 4 إلى 8 تفاتيش للقسم الواحد. وكذلك تمّ توزيع التفتيش الواحد إلى نِمر (ومفردها “نمرة”)، ومساحة النمرة الواحدة تساوي 90 فداناً. ينتهي التنظيم في تقسيم النمرة الواحدة إلى حواشات، وتتفاوت مساحة الحواشة بين 10 و40 فدان في الجزيرة رغم أن معظم الحواشات مساحتها 20 فدان. أما في المناقل فتتراوح مساحة الحواشة الواحدة بين 7,5 إلى 30 فدان رغم أن معظم الحواشات مساحتها 15 فدان. من بين أشكال التنظيم نكتفي بتفصيل الأقسام لأنها أكثر الوحدات تلخيصاً لملامح المشروع، كما وأنها تلعب دورها في الطريقة التي يُعتمد عليها في انتخاب واختيار الممثلين في تنظيم الزراع النقابي والمعروف بـ “اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل.” تلك الأقسام هي:

(1) القسم الجنوبي

(2) قسم الحوش

(3) القسم الأوسط

(4) قسم المسلمية

(5) قسم وادي شعير

(6) قسم ود حبـوبه

(7) القسم الشمالي

(8) القسم الشمالي الغربي

(9) قسم أبو قوته

(10) القسم الشرقي

(11) قسم المكاشفي

(12) قسم الشوال

(13) قسم الجاموسي

(14) قسم الماطوري

(15) قسم معتوق

(16) قسم المنسي

(17) قسم التحاميد،

وأخيراً (18) قسم الهـدى.

لا بُدَّ من إضافة أن القسم الشرقي هو القسم الوحيد الذي يقع خارج منطقة الجزيرة ولا يُروى من الخزان، حيث أنه يقع في منطقة شرق النيل ،ويُروى بالطلمبات. رغم هذا يتبع هذا القسم إدارياً لمشروع الجزيرة، ويضم كلاً من ود الفضل، حدّاف، والحُرْقة/ نور الدين.

التركيبة الاجتماعية والاقتصادية للمشروع:

يضم المشروع حوالي 130 ألف زارع، ويكوّنون مع أسرهم حوالي مليون نسمة. هناك حوالي 150 ألف عامل موسمي، ويكوّنون مع أسرهم أكثر من مليون نسمة، ويعيشون في أوضاعٍ اقتصاديةٍ واجتماعيةٍ سيئة، ويقيم معظمهم في معسكرات تعرف بـ”الكنابي”، (الواحد منها “كمبو”). وتفتقر هذه الكنابي إلى أبسط مقومات الحياة من سكن ومياه شرب ومدارس ومراكز صحية، مما يجعل منها قنبلةً موقوتةً ستنفجر، طال الزمن أم قصر. وقد بدأت معالم هذا الانفجار في الظهور بعد أشهرٍ من اندلاع حرب أبريل 2023. بلغ عدد الموظفين والعمال خلال الثمانينيات من القرن الماضي حوالي عشرة ألف، خصوصاً بعد الانتقال إلى الحساب الفردي والذي احتاجت الإدارة بسببه إلى عددٍ كبيرٍ من المحاسبين. وقد تقلّص هذا العدد تدريجباً إلى بضعة آلاف، ثم بضعة مئات خلال الأعوام الماضية. ويعتبر هذا النقص واحداً من المؤشرات على التحوّلات الكبيرة التي مرت وتمر بالمشروع. يقع ثلث ولاية الجزيرة تحت إدارة المشروع ويتأثّر 80% من سكان الجزيرة، والبالغ عددهم حوالي ستّة مليون نسمة، بشكلٍ مباشر أو غير مباشر بالمشروع، وتُمثّل ولاية الجزيرة في مجلس إدارة المشروع. وقد أصبحت ولاية الجزيرة بسبب الهجرة من كل أنحاء السودان إليها بحثاً عن امتلاك حواشة أو فرص عملٍ في المشروع سوداناً مصغّراً. ولابد من إضافة أن بالمشروع ثروةً حيوانية كبيرة تُقدر بحوالي ثلاثة مليون رأس من المواشي. كانت أصول المشروع التي تمتلكها الدولة ممثلةً في وزارة المالية تتكون، وحتى وقتٍ قريب، من الآتي:

(1) الأراضي التي تملكها الحكومة والتي تبلغ مساحتها حوالي 1,3 مليون فدان. (هناك حوالي 900 الف فدان المتبقية هي أراضي ملك حر، كما سنناقش في المقال القادم). (2) مراكز الخدمات، أو مراكز التكلفة، والتي تشمل: 14 محلجاً، 7 منها في مارنجان، 6 في الحصاحيصا، ومحلج واحد في الباقير. الورش الهندسية (وعددها 18). سكك حديد الجزيرة، وتغطي حوالي 1,300 كيلومتر. شبكة الاتصالات. (3) أسطول من السيارات والآليات (تركتورات وحاصدات). (4) حوالي 444 مخزن سعتها التخزينية تُقدر بحوالي 2,5 مليون طن. (5) مباني سكنية (حوالي 6,155 منزل متوسط الحجم، و76 سرايا، وعمارتين ببورتسودان). (6) حوالي 200 مكتب. (7) 78 مرافق عامة (مدارس ومراكز صحية وخدمية). (8) حوالي 53 مصفاة لتنقية المياه. (9) شبكة للطرق. (10) هيئة البحوث الزراعية، والتي كانت فيما سبق تعرف بـ “محطة أبحاث الجزيرة.” (11) شبكة الرّي التي تحدثنا عنها فيما قبل. غير أن هذه الأصول القيمة قد تم التصرّف فيها في بداية هذا القرن كما سنوضح في المقال القادم.

علاقات الإنتاج:

ارتكزت وبدأت فكرة مشروع الجزيرة على علاقةٍ وشراكةٍ ثلاثية بين الحكومة وشركة السودان الزراعية والزراع. فالحكومة هي التي تملك السد والقنوات والأراضي ( سيأتي بحث موضوع الأراضي لاحقاً). والشركة هي التي تقوم بإدارة المشروع والتمويل ـ وقد كان التمويل للقطن فقط ولم يشمل أي محصولٍ آخر. وتشرف الشركة كذلك على إنتاج القطن وتسويقه. وأخيراً، الزراع وهم الذين يقومون بزراعة القطن في الحواشات تحت إشراف الشركة. وتجدر الإشارة إلى أنه من المسائل ذات الطابع المعقّد التي واجهت الحكومة والشركة هي محاولة تحديد إسم لهولاء الزراع. وقد ذهب التفكير فيها مناحي مختلفة، أولاً هؤلاء الزراع لا يملكون الأرض، وليست لديهم حرية القرار فيما يزرعون ولا حرية تمويله أو حتّى تسويقه، فلذلك لا يمكن تسميتهم “مزارعين”.

ثانياً برزت فكرة تسميتهم “شركاء”، إلّا أن النظر صُرِف عن ذلك الإسم لأن طريقة تقسيم الأرباح التي كانت تُطبّق وقتها لم تكن تعكس الفكرة الحقيقة للشراكة، لأن الأرباح كانت تُوزع بعد خصم تكلفة الإنتاج من الزراع.

ثالثاً تناولت بعض المكاتبات إمكانية تسميتهم بـ “عمال زراعيين” ولكنه لم يتم اعتماد هذا الإسم لأن العامل يستحق “أجراً ثابتاً” أو التزاماً بأجرٍ من مستخدمه نظير عملٍ محدد، وليس جزءاً من الأرباح كما كان مُطبقاً وقت قيام المشروع، حيث كانت الأرباح تُوزّع على أساس النسب، كما سنناقش بعد قليل. وأخيراً استقر الرأي على تسمية هؤلاء الزراع “مستأجرين.” وهي تسمية، برغم استقرار الرأي عليها، إلّا أنها ليست دقيقة، لأن المستأجرين أنفسهم، وكما هو معلومٌ، لديهم شيئٌ من الحرية في شأن الأرض التي يستأجرونها، على الأقل في كيفية استخدامها، إلّا أن الزراع في مشروع الجزيرة لم يكونوا يتمتعون بأي قدرٍ من هذه الحريّة. ورغم الاتفاق على استخدام اسم “المستأجرين” إلا أن الاستخدام لهذا الاسم انحصر في المكاتبات والتقارير الرسمية باللغة الإنجليزية. وظلت الوثائق العربية تستخدم مصطلح “مزارعين.” وكمثالٍ لذلك كان وظلّ اسم تنظيم هذه المجموعة الرسمي هو “اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل.” أمّا نسب توزيع الأرباح عند بداية العمل بالمشروع فقد كانت كالآتي: الحكومة نصيبها 40%، الزراع نصيبهم 40%، والشركة الزراعية نصيبها 20%. ظلت تلك النسب ساريةً من عام 1925 وحتى عام 1950، وهو العام الذي انتهى فيه العقد مع شركة السودان الزراعية وحلّ مكانها مجلس إدارة مشروع الجزيرة، وأصبح المشروع يُدار بمقتضى قانون مشروع الجزيرة لعام 1950. وتمّ في ذلك العام تعديل نسبة أرباح الزراع برفعها إلى 42% والحكومة إلى 42% وحُدّدِت نسبة إدارة مشروع الجزيرة بـ 10%. كما تم إضافة البنود التالية:

الخدمات الاجتماعية، والمجالس المحلية، وصندوق الاحتياطي وحُدّدِت نسبة 2% لكل منها. وفي عام 1965، وتقديراً لدور المزارعين في ثورة أكتوبر، تمّ رفع نسبة أرباحهم إلى 48% وخُفّضت نسبة أرباح الحكومة إلى 36%. لا بد من الإشارة هنا إلى أن مشروع الجزيرة كان الأرضية التي انطلق منها العمل النقابي في السودان منذ ثلاثينيات القرن الماضي. في عام 1981 تم استبدال الحساب المشترك (والذي كان يتم بقتضاه خصم التكلفة الإجمالية لكل الزراع من العائد الإجمالي لمحصول القطن وتوزيع الباقي على الزراع)، بالحساب الفردي (والذي يتحمل فيه كل زارع تكلفة انتاج قطنه منفرداً). وتبع هذا التغيير إدخال نظام الرسوم الإدارية والتي يدفع بمقتضاها كل زارعٍ رسوم الأراضي والمياه. وهذا تحولٌ أثار وقتها الكثير من الجدل. ولا بد من ملاحظة أن نظام توزيع الأرباح بعد خصم كافة تكاليف الإنتاج كان ينقصه العدل تجاه المزارعين، خاصة في السنوات التي تدنّى فيها إنتاج القطن كما حدث في الثلاثينيات من القرن الماضي. ولمعالجة هذا الوضع فقد اتفقت الحكومة والشركة على السماح للزراع بزراعة خمس أفدنةٍ من الذرة وخمس أفدنةٍ أخرى من اللوبيا وذلك للاستخدام الخاص بواسطة المزارعين دون شراكة مع الحكومة أو الشركة الزراعية أو إدارة المشروع لاحقاً. كما تم إنشاء الصندوق الاحتياطي لمواجهة مشاكل السنوات العجاف. وقد أعطت اتفاقيةُ الإيجار التي أقرت مبدأ الشراكة الثلاثية الشركةَ الزراعية الحقَّ في أن تقوم بأي دورٍ للمستأجر حال فشله القيام به، على أن تُخصم التكاليف المترتّبة على ذلك من أرباح المستأجر (وعُرِف هذا النظام بـ “الطُلْبة”). ويلاحظ كذلك أن التركيبة المحصولية للدورة الزراعية في المشروع قد شهدت هي الأخرى تغييراتٍ مختلفة قبل أن تستقر في الفترة بين أوائل تسعينيات القرن الماضي وحتى عام 2005 على زراعة (1) القطن، (2) القمح، (3) الفول السوداني والخضروات، (4) الذرة، و(5) البور. وقد تمّ إلغاء التركيبة المحصولية بموجب قانون مشروع الجزيرة لعام 2005، كما سنناقش في المقال القادم. سوف نتناول في المقال القادم قضية أراضي مشروع الجزيرة الحكومية والملك الحر، ونتعرّض للتعقيدات التي أحاطت وما تزال تحيط بها. وسوف ننتقل بعد ذلك لمناقشة بداية رحلة التدهور للمشروع ومحاولات التصدّي لها، بما في ذلك إصدار القوانين التي تم ويتم عن طريقها إدارة المشروع، ومدى نجاح كلٍ من هذه القوانين في حلحلة مشاكل المشروع.

مداميك

حياك الله

فأنت من أفيد المثقفين السودانيين

وأحسن من كتب عن مشروع الجزيرة

عشان كدا الكيزان بيكروهوك