تقرير استقصائي حول الجذور التاريخية والتطور الثقافي للمولد النبوي في السودان

مقدمة: نبض إيمان أمة

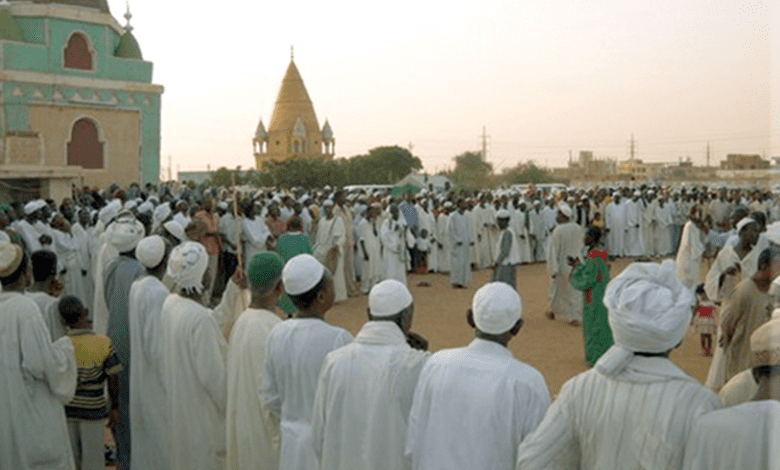

في أمسيات شهر ربيع الأول من كل عام، تتحول الساحات الكبرى في مدن السودان، وعلى رأسها ساحة الخليفة بأم درمان، إلى مسرح سماوي تتجسد فيه روحانية الأمة. يمتزج عبق البخور الكثيف مع أصوات الطبول والنوبات التي تقرعها الطرق الصوفية المختلفة، وتتعالى أصوات المريدين في حلقات الذكر الممتدة، مرددين أسماء الله في تناغم جسدي وروحي عميق. تتلألأ الرايات الملونة التي ترمز لكل طريقة صوفية، وتضج الأسواق المؤقتة بضحكات الأطفال وهم يتهافتون على “حلاوة المولد” وألعابها التقليدية. هذا المشهد الحسي الغني، الذي يبلغ ذروته في احتفالات المولد النبوي الشريف، ليس مجرد مناسبة دينية عابرة، بل هو تجسيد حي ونابض لأحد أهم مكونات الهوية الثقافية والوطنية في السودان.

لكن هذا الاحتفال الشعبي الضخم، الذي يترقبه السودانيون بشغف، يطرح سؤالاً تاريخياً عميقاً: كيف ترسخ هذا التقليد، الذي لا يعد من الأعياد الإسلامية الأصلية المنصوص عليها، ليصبح جزءاً لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي والديني في السودان؟ متى وكيف وصل هذا الاحتفال إلى وادي النيل السوداني، وما هي القوى التي شكلت طابعه الفريد الذي يميزه عن سائر بلاد العالم الإسلامي؟

يسعى هذا التقرير الاستقصائي إلى الإجابة على هذه الأسئلة من خلال تتبع الجذور التاريخية للمولد النبوي، بدءاً من نشأته العالمية وصولاً إلى تجذره في التربة السودانية. سيثبت هذا التحليل أن الاحتفال العلني بالمولد النبوي الشريف تم إدخاله وتعميمه في السودان خلال فترة الحكم التركي المصري في القرن التاسع عشر، حيث وجد أرضاً خصبة في مجتمع تشكل وعيه الديني على مدى قرون من التصوف العميق. كما سيوضح التقرير أن الطقوس المحددة للمولد وأهميته الاجتماعية قد تبلورت من خلال تفاعل معقد بين الإخلاص الديني، والبراغماتية السياسية، والتوافق الثقافي، مما مكنه من البقاء والتكيف حتى في ظل الثورة المهدية التي نادت بالعودة إلى نقاء الإسلام الأول. ومن خلال استعراض نشأة المولد عالمياً، وتاريخ التصوف السوداني، وظروف وصول الاحتفال وتأسيسه، وطقوسه المميزة، سيقدم هذا التقرير سرداً تاريخياً شاملاً لكيفية ولادة هذا الاحتفال وتحوله إلى نبض إيمان أمة بأكملها.

الفصل الأول: بدعة المحبة – النشأة العالمية للمولد

لفهم كيفية وصول احتفال المولد النبوي إلى السودان وتجذره فيه، لا بد أولاً من استيعاب سياقه التاريخي واللاهوتي الأوسع في العالم الإسلامي. إن قصة المولد هي قصة ممارسة دينية مثيرة للجدل، نشأت في دوائر النخبة الحاكمة ثم احتضنتها الطرق الصوفية ونشرتها بين العامة، لتتحول من “بدعة” مرفوضة إلى تقليد شعبي راسخ.

1.1 بداية جدلية: المولد بوصفه “بدعة”

من المتفق عليه بالإجماع بين المؤرخين وعلماء الدين أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يأمر أتباعه بالاحتفال بيوم مولده، كما أن هذه الممارسة لم تكن معروفة في القرون الأولى للإسلام. هذا الغياب عن المصادر التشريعية الأصلية هو جوهر الجدل الذي أحاط بالمولد منذ نشأته وحتى اليوم. ففي الفقه الإسلامي، يُنظر إلى أي ممارسة دينية مُحدثة لم يفعلها النبي أو صحابته على أنها “بدعة”.

هذا المفهوم أدى إلى انقسام لاهوتي عميق. فمن جهة، يرى المعارضون، وخاصة من أتباع المنهج السلفي والوهابي، أن الاحتفال بالمولد هو “بدعة مذمومة” وانحراف عن نقاء الدين، لأنه يضيف طقساً لم يكن جزءاً من الممارسة النبوية الأصلية. ومن جهة أخرى، يرى المؤيدون، وهم غالبية علماء السنة عبر التاريخ، أن المولد يندرج تحت فئة “البدعة الحسنة”، أي أنه ابتكار جيد يهدف إلى غاية نبيلة، وهي تعزيز محبة النبي في قلوب المسلمين وتذكيرهم بسيرته العطرة، طالما أن مظاهر الاحتفال لا تتعارض مع مبادئ الشريعة. هذا التوتر اللاهوتي لم يمنع انتشار الاحتفال، بل شكل السياق الذي تطور من خلاله، حيث كان على مؤيديه دائماً تبرير شرعيته وتأطيره كفعل من أفعال المحبة والتعظيم.

1.2 الأصل الفاطمي: احتفال شيعي بالأسرة النبوية

تشير أقدم الأدلة التاريخية إلى أن الاحتفالات الرسمية المنظمة للمولد النبوي بدأت في مصر تحت حكم الدولة الفاطمية الشيعية الإسماعيلية (القرن العاشر إلى الثاني عشر الميلادي). لم يقتصر احتفال الفاطميين على مولد النبي وحده، بل شمل أيضاً موالد الإمام علي، والسيدة فاطمة الزهراء، والإمامين الحسن والحسين، بالإضافة إلى مولد الخليفة الحاكم. كانت هذه الاحتفالات أداة سياسية بالدرجة الأولى، تهدف إلى ترسيخ شرعية السلالة الفاطمية الحاكمة من خلال ربطها بشكل مباشر بآل البيت، وإظهار تقواها وعظمتها أمام العامة.

في البداية، كانت هذه الاحتفالات ذات طابع رسمي ونخبوي، تقتصر على مواكب لكبار المسؤولين في الدولة وخطب تُلقى في حضرة الخليفة. لكنها سرعان ما اكتسبت بعداً شعبياً من خلال توزيع كميات هائلة من الحلوى على الناس، وهي عادة أرست سابقة تاريخية ربطت المولد بالفرح العام والمشاركة المجتمعية في الطعام. إن هذا الأصل الشيعي للمولد سيظل نقطة ضعف لاهوتية يستغلها معارضوه لاحقاً، مما استلزم إعادة صياغة الممارسة ضمن إطار سني مقبول لتسهيل انتشارها.

1.3 التبني السني ودور الصوفية

كان الانتقال الكبير للمولد إلى العالم السني على يد القائد المظفر الدين كوكبوري، صهر صلاح الدين الأيوبي، الذي نظم أول احتفال سني عام ضخم بالمولد في مدينة إربيل بالعراق عام 1207م. كان احتفال كوكبوري باذخاً، حيث تضمن مواكب ومهرجانات استمرت شهراً كاملاً، وذبائح ضخمة لإطعام الفقراء، وتجمعات للعلماء والشعراء والمتصوفة. لقد وضع هذا الاحتفال النموذج الذي سارت عليه الاحتفالات السنية اللاحقة.

ومع ذلك، فإن العامل الحاسم في تحويل المولد من احتفال تنظمه السلطة إلى تقليد شعبي واسع الانتشار كان هو التصوف. لقد وجد المتصوفة في المولد تعبيراً مثالياً عن جوهر طريقهم الروحي القائم على المحبة الشخصية العميقة للنبي محمد. فبينما كانت المؤسسات الدينية الرسمية تركز على الجانب التشريعي من الدين، كان التصوف يركز على التجربة الروحية المباشرة والارتباط القلبي بالله ورسوله. تبنت الطرق الصوفية المولد ونشرته في كل مكان وصلت إليه، وأثرته بطقوسها الخاصة التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الاحتفال، مثل إنشاد القصائد في مدح النبي (المولدِيَّات)، وأشهرها قصيدة البردة للإمام البوصيري، والأناشيد الصوفية، وحلقات الذكر التي يصل فيها الذاكرون إلى حالة من الوجد الروحي.

وهكذا، يمكن فهم نشأة المولد وانتشاره من خلال عملية ذات مرحلتين: فقد بدأ كممارسة “من أعلى إلى أسفل”، حيث أطلقه الحكام كأداة سياسية ولإظهار الكرم، ثم تحول إلى تقليد “من أسفل إلى أعلى”، حيث تبنته الطرق الصوفية ومنحته روحاً شعبية ووجدانية، وضمنت بقاءه وتجذره في الوعي الديني للجماهير. هذه الصياغة الصوفية للمولد، التي ركزت على المحبة النبوية كقيمة إسلامية عالمية، هي التي مهدت الطريق لوصوله إلى أرض السودان الخصبة بالتصوف.

الفصل الثاني: التربة الصوفية – الأسلمة ونشأة الطرق في السودان

لم يكن وصول المولد النبوي إلى السودان وانتشاره السريع مجرد صدفة تاريخية، بل كان نتيجة طبيعية لقرون من التطور الديني والاجتماعي الذي جعل من التصوف المكون الأساسي للهوية الإسلامية في البلاد. لفهم سبب احتضان السودان للمولد بهذا الشغف، يجب أولاً فهم طبيعة المشهد الديني الذي سبق وصوله، والذي هيأ التربة لاستقبال هذه البذرة الصوفية.

2.1 سلطنة سنار (1504–1821): مملكة الأولياء

لم ينتشر الإسلام في السودان عن طريق الفتوحات العسكرية، بل من خلال عملية تدريجية وسلمية قادها رجال دين ومتصوفة رحلوا إلى البلاد قادمين من الحجاز ومصر والمغرب العربي، بدءاً من القرن السادس عشر. في عهد سلطنة سنار (المعروفة أيضاً بالسلطنة الزرقاء)، وجد هؤلاء “الأولياء” ترحيباً من الحكام والمجتمعات المحلية.

أسس هؤلاء الشيوخ الخلاوي القرآنية التي لم تكن مجرد مدارس لتعليم الدين، بل كانت مراكز إشعاع روحي واجتماعي. وقد نجحوا في جذب أعداد كبيرة من الأتباع بفضل نهجهم المتسامح وقدرتهم على دمج التعاليم الإسلامية مع بعض العادات والتقاليد المحلية، مما أدى إلى نشوء شكل من الإسلام الشعبي ذي الطابع الصوفي العميق. أصبح التصوف هو “العقد الاجتماعي المشترك” والتعبير السائد عن الهوية الإسلامية في البلاد، حيث ارتبط التدين بالولاء لشيخ الطريقة والاعتقاد في كراماته وبركته.

على الرغم من هيمنة الفكر الصوفي خلال هذه الفترة، لا توجد أدلة تاريخية تشير إلى وجود احتفالات عامة ومنظمة للمولد النبوي. كان التركيز الديني منصباً على تقديس الأولياء المحليين، وزيارة أضرحتهم، وممارسة طقوس الطرق الصوفية الخاصة بكل شيخ.

2.2 وصول الطرق الكبرى

شهدت القرون اللاحقة وصول وتنظيم الطرق الصوفية الكبرى التي أصبحت لاحقاً الركيزة الأساسية لاحتفالات المولد في السودان. شكل وصول هذه الطرق بنية تحتية دينية واجتماعية كانت مهيأة تماماً لتنظيم وتعبئة الجماهير في مناسبات دينية كبرى.

الطريقة القادرية: كانت من أوائل الطرق التي دخلت السودان في القرن السادس عشر على يد الشيخ تاج الدين البهاري. انتشرت على نطاق واسع بفضل قدرتها على استيعاب التقاليد المحلية، وأصبحت من أكثر الطرق شعبية في البلاد.

الطريقة الشاذلية: وصلت في القرن الثامن عشر، وساهمت في إرساء نمط أكثر تنظيماً للطرق الصوفية، مقتربةً من “المعيار الشرق أوسطي” المعروف آنذاك.

الطريقة الختمية والسمانية: ظهرت هاتان الطريقتان في فترة لاحقة وتميزتا بتنظيمهما المركزي القوي. لعبتا دوراً محورياً في الحياة الدينية والسياسية في القرن التاسع عشر، وأسستا شبكات واسعة ومنظمة من الأتباع والمريدين، وهو ما جعلهما قادرتين بشكل استثنائي على حشد الجماهير في احتفالات عامة ضخمة.

إن وجود هذه البنية التحتية الصوفية الراسخة كان شرطاً ضرورياً لنجاح المولد في السودان. فعندما تم إدخال فكرة الاحتفال بمولد النبي، لم تكن تبدو كطقس غريب أو مستورد. بل كانت امتداداً طبيعياً للممارسات التعبدية القائمة بالفعل، مثل التجمعات العامة، وتقديس الشخصيات المقدسة (الأولياء)، والإنشاد والذكر الجماعي. لقد تم دمج المولد بسهولة ضمن الإطار الطقوسي القائم للطرق الصوفية. ولولا هذا العمق الصوفي المتجذر في الثقافة السودانية، لربما ظل المولد ممارسة هامشية أو نخبوية، بدلاً من أن يصبح المهرجان الشعبي الأبرز في البلاد.

الفصل الثالث: وصول المولد وترسيمه في السودان

بعد أن تم تمهيد الأرضية الدينية والاجتماعية من خلال قرون من الهيمنة الصوفية، وصل احتفال المولد النبوي إلى السودان في لحظة تاريخية محورية، ليتحول من ممارسة وافدة إلى تقليد وطني راسخ، ويتشكل ويتكيف عبر فترتين سياسيتين متناقضتين: الحكم التركي المصري والثورة المهدية.

3.1 الحكم التركي المصري (1821–1885): عيد جديد يضرب بجذوره

يكاد يجمع المؤرخون، وعلى رأسهم الباحث البريطاني ج. س. ترمنغهام في كتابه “الإسلام في السودان”، على أن الاحتفال العلني بالمولد النبوي “وصل إلى السودان في وقت متأخر، وترسخ خلال فترة الحكم المصري، وحظي بشعبية سريعة”. كانت فترة “التركية” هي القناة التي عبر من خلالها هذا التقليد إلى السودان.

جاءت الإدارة التركية المصرية بمسؤولين وجنود وعلماء دين تلقوا تعليمهم في الأزهر الشريف بالقاهرة، وكانوا على دراية بالاحتفالات الكبرى والفاخرة للمولد التي كانت تقام هناك. من المرجح أن هؤلاء هم من أدخلوا الممارسة إلى المراكز الحضرية الجديدة مثل الخرطوم. كما أن الإدارة التركية المصرية كانت تميل إلى تفضيل بعض الطرق الصوفية المنظمة، مثل الطريقة الختمية، التي كان بإمكانها، بفضل شبكاتها الواسعة، أن تسهل إقامة مثل هذه الاحتفالات العامة حشداً وتنسيقاً.

أحد أبرز الأدلة على هذا التأثير المصري هو تبني تقاليد محددة مرتبطة بالمولد، وأهمها “حلاوة المولد”، وخاصة العروسة السكرية والفارس على حصانه. هذه التقاليد يمكن تتبع أصولها بشكل مباشر إلى العصرين الفاطمي والمملوكي في مصر، مما يؤكد أن الاحتفال لم يأتِ كفكرة مجردة، بل كحزمة ثقافية متكاملة. وهكذا، عملت الإدارة التركية المصرية، ربما دون قصد، كمحفز لنشوء مهرجان ديني وطني. فقد أدخلت ممارسة ذات طابع ثقافي مصري، لكن الطرق الصوفية السودانية، التي كانت تمثل الصوت الديني الأصيل للشعب، سرعان ما تبنتها وأضفت عليها طقوسها الخاصة من ذكر ومديح، مما أدى إلى “سَوْدَنَة” الاحتفال. ومع مرور الوقت، تجرد المولد من ارتباطه بالإدارة الأجنبية المكروهة، وأصبح تعبيراً قوياً عن التدين الشعبي المحلي، وفي نهاية المطاف، رمزاً للهوية الدينية الوطنية.

3.2 الدولة المهدية (1885–1898): ثورة التطهير تحتفل

تكمن إحدى المفارقات التاريخية الكبرى في استمرار الاحتفال بالمولد خلال فترة الدولة المهدية. فقد قاد الإمام محمد أحمد المهدي، وهو نفسه شيخ صوفي من الطريقة السمانية، حركة إصلاحية تهدف إلى تطهير الإسلام من الشوائب والعودة به إلى “نقاءه الأول”، وقام بتحريم العديد من العادات التي اعتبرها بدعاً مخالفة للشريعة.

على الرغم من هذا التوجه الإصلاحي المتشدد، يكشف بحث ترمنغهام أنه في عهد خليفة المهدي، عبد الله التعايشي، كان المولد “يُحتفل به من خلال عرض عسكري ضخم بحضور الخليفة يستمر لمدة أربع ساعات”. هذا القرار لم يكن نابعاً من تساهل ديني، بل من براغماتية سياسية حادة. فالدولة المهدية، التي قامت على تحالف واسع من القبائل المختلفة وأتباع الطرق الصوفية، أدركت أن المولد قد أصبح بحلول ثمانينيات القرن التاسع عشر تقليداً شعبياً متجذراً يصعب القضاء عليه.

لذلك، بدلاً من محاربته، قامت الدولة باستيعابه وتوظيفه لخدمة أهدافها. تحول المولد من احتفالات صوفية لا مركزية متعددة إلى استعراض عسكري مركزي تنظمه الدولة، مما حوله إلى أداة دعائية لإظهار قوة الخليفة وهيبته، وتوحيد صفوف “الأنصار” (أتباع المهدي). يمثل احتفال المهدية بالمولد نقطة تحول حاسمة، حيث انتقل المهرجان من كونه حدثاً دينياً شعبياً بحتاً إلى أداة من أدوات الدولة. لقد أثبت الخليفة من خلال هذا العرض أن المولد أصبح جزءاً من الثقافة الشعبية التي لا يمكن تجاهلها، وأن السلطة السياسية الذكية هي التي تعرف كيف تستثمر رمزيته بدلاً من مواجهتها. وبهذا، وضع سابقة تاريخية للأنظمة الحاكمة اللاحقة في السودان للتعامل مع المولد كحدث عام له أبعاده السياسية والاجتماعية.

الفصل الرابع: تشريح التقليد السوداني – الطقوس والرموز والمجتمع

يتميز المولد النبوي في السودان بمجموعة فريدة من الطقوس والممارسات التي تمنحه طابعاً خاصاً. هذه الطقوس ليست مجرد مظاهر احتفالية، بل هي نتاج قرن ونصف من التطور التاريخي، حيث امتزجت التأثيرات الوافدة مع التقاليد الصوفية المحلية العريقة لتشكل فسيفساء ثقافية غنية بالمعاني والرموز.

4.1 الزفة: الموكب الافتتاحي

تبدأ احتفالات المولد رسمياً بـ”زفة المولد”، وهي مسيرة احتفالية ضخمة تجوب الشوارع الرئيسية في المدن. لا تقتصر المشاركة في الزفة على عامة الناس، بل تشمل أيضاً كبار المسؤولين الحكوميين، ووحدات من الشرطة والجيش، والأهم من ذلك كله، مواكب الطرق الصوفية المختلفة التي تتقدمها راياتها المميزة وقارعي طبولها. هذا المزيج بين السلطة المدنية والدينية يعكس تطور المولد كحدث وطني شامل. يمكن إرجاع جذور هذا التقليد إلى المواكب الرسمية التي كانت تقام في مصر الفاطمية، وكذلك إلى العرض العسكري المهيب الذي نظمه خليفة المهدي، مما يوضح كيف تطور الموكب ليصبح طقساً يجسد تلاقي السلطتين الدينية والدنيوية. إن استخدام مصطلح “زفة”، الشائع في العالم العربي للإشارة إلى مواكب الأعراس، يدل أيضاً على وجود استعارة ثقافية، حيث يُنظر إلى المولد كفرح جماعي يشبه العرس.

4.2 الفضاء المقدس: ساحة المولد والصيوانات

مع اقتراب المولد، تتحول ساحات عامة محددة في المدن، مثل ساحة الخليفة في أم درمان، إلى “ميدان المولد”. يتم تخصيص أجزاء من هذه الساحة لكل طريقة صوفية، حيث تقيم خيامها الكبيرة المعروفة باسم “الصيوانات”. تصبح هذه الصيوانات بمثابة مقرات مؤقتة للطرق طوال فترة الاحتفالات، وتتحول إلى مراكز حيوية للصلوات، وحلقات الذكر، والمديح النبوي، واستقبال الضيوف وتقديم الطعام. هذا التنظيم المكاني الفريد يحول الساحة العامة إلى خريطة حية للتصوف السوداني، حيث تؤكد كل طريقة على حضورها وهويتها الخاصة، بينما تشارك في الوقت نفسه في احتفال جماعي يوحد الجميع.

4.3 الجوهر الروحي: الذكر والمديح

في قلب احتفالات المولد تكمن الممارسات الروحية التي تشكل جوهره الحقيقي، وهي ممارسات صوفية بامتياز:

الذكر: هو طقس ترديد أسماء الله الحسنى أو صيغ تسبيح محددة بشكل جماعي وإيقاعي. يتميز الذكر في المولد السوداني بطابعه الجسدي القوي، حيث يصطف “الدراويش” في صفوف متراصة، ويبدأون في التمايل والاهتزاز بحركات منتظمة تتسارع تدريجياً مع إيقاع الطبول والإنشاد، بهدف الوصول إلى حالة من “الجذب” أو الوجد الصوفي، وهي حالة من الفناء الروحي في محبة الله.

المديح: هو فن إنشاد القصائد والأشعار التي تتغنى بسيرة النبي محمد وصفاته وشمائله. يشكل المديح النبوي القلب الأدبي والسمعي للاحتفال. يقوم بأداء المديح منشدون متخصصون يُعرفون بـ”المَدّاحين”، ويتمتعون بأصوات عذبة وقدرة على تحريك مشاعر الجمهور، وغالباً ما يكون أداؤهم مصحوباً بقرع الدفوف والطبول.

4.4 طعم الاحتفال: ثقافة حلاوة المولد

لا تكتمل صورة المولد في السودان دون الإشارة إلى الجانب الاجتماعي والاقتصادي المتمثل في “حلاوة المولد”. هذا التقليد، الذي أصبح جزءاً لا يتجزأ من فرحة العيد، هو دليل آخر على التأثير المصري في نشأة الاحتفال.

تعود أصول الأشكال الأيقونية لحلوى المولد، وهي العروسة المصنوعة من السكر والفارس على حصانه، إلى العصر الفاطمي في مصر. تقول الروايات إن صناع الحلوى ابتكروها لتمثيل الخليفة الفاطمي وزوجته في أحد المواكب الاحتفالية. انتقل هذا التقليد إلى السودان وأصبح من المظاهر الأساسية للمولد، حيث ترمز هذه الحلوى إلى الفرح والبهجة، وتعتبر الهدية التقليدية التي ينتظرها الأطفال، مما يرسخ ارتباط الاحتفال بالأسرة والطفولة. كما تحول إنتاج وبيع “حلاوة المولد” إلى صناعة موسمية مهمة، خاصة في مدينة أم درمان، التي تشتهر بمصانعها التاريخية لهذه الحلوى.

| المكون الطقوسي | الوصف في السودان | الجذور والتأثيرات التاريخية | المصادر الرئيسية |

| الزفة (الموكب) | مسيرة عامة ضخمة تشارك فيها الطرق الصوفية براياتها وطبولها، إلى جانب مسؤولين حكوميين وقوات نظامية. | تأثرت بالمواكب الرسمية في مصر الفاطمية، والعرض العسكري في الدولة المهدية، والمفهوم العربي العام للزفة كموكب فرح. | |

| ساحة المولد (السيوان) | تخصيص ساحة عامة كبرى للاحتفالات، حيث تقيم كل طريقة صوفية خيمتها الخاصة (السيوان) التي تصبح مركزاً لنشاطاتها. | تطور محلي نابع من الحاجة لتنظيم التجمعات الكبيرة للطرق الصوفية المختلفة في مكان واحد، وهو ما لاحظه ترمنغهام في أم درمان. | |

| الذكر | ممارسة صوفية جماعية تتضمن ترديد أسماء الله بإيقاع جسدي متصاعد بهدف الوصول إلى حالة من الوجد الروحي. | ممارسة صوفية أساسية وعالمية، لكنها اكتسبت في السودان طابعاً جسدياً وحركياً قوياً ومميزاً، خاصة في الاحتفالات العامة. | |

| المديح | إنشاد قصائد وأشعار في مدح النبي وسيرته، يؤديها منشدون متخصصون (المَدّاحون) بمصاحبة الدفوف والطبول أحياناً. | تقليد إسلامي قديم ارتبط بالمولد منذ بداياته السنية في إربيل، وتطور في السودان ليصبح فناً شعبياً له مدارسه وأساليبه الخاصة. | |

| حلاوة المولد | صناعة وتوزيع أنواع خاصة من الحلوى، أبرزها العروسة السكرية والفارس على حصانه، كرمز للفرح وهدية للأطفال. | تقليد وافد بشكل مباشر من مصر، حيث تعود جذوره إلى العصر الفاطمي والمملوكي. |

خاتمة: احتفال صاغته يد التاريخ ويبقى في وجدان الإيمان

تشير الأدلة التاريخية المتضافرة إلى أن الاحتفال العلني والمنظم للمولد النبوي الشريف، بشكله الشعبي الواسع، لم يكن تقليداً متأصلاً منذ فجر الإسلام في السودان، بل هو ظاهرة تاريخية حديثة نسبياً. لقد أثبت التحليل أن هذه الممارسة الدينية-الثقافية قد تم إدخالها وتعميمها خلال فترة الحكم التركي المصري في القرن التاسع عشر. ومع ذلك، فإن نجاحها الباهر وشعبيتها الجارفة لم يكونا نتيجة فرض إداري، بل لأنه وجد تربة خصبة ومُهيأة تماماً في وجدان الشعب السوداني الذي تشكل على مدى قرون من خلال التعاليم والممارسات الصوفية.

لقد كانت الطرق الصوفية، التي رسخت أقدامها في البلاد منذ عهد سلطنة سنار، هي الحاضنة الحقيقية التي استقبلت هذا التقليد الوافد، ومنحته روحاً محلية، ودمجته في نسيج طقوسها القائمة على محبة الأولياء والذكر والإنشاد. ثم جاءت الدولة المهدية، ورغم توجهها الإصلاحي، لم تستطع إلغاء احتفال كان قد أصبح جزءاً من الثقافة الشعبية، فلجأت إلى توظيفه سياسياً، محولة إياه إلى استعراض لقوة الدولة وتماسكها.

إن قصة المولد في السودان هي شهادة على قدرة هذا البلد على استيعاب المؤثرات الخارجية وصهرها في بوتقة هويته الخاصة. فهو احتفال يجمع بين الإرث الفاطمي في فكرة البهجة العامة وتوزيع الحلوى، والنموذج السني في إربيل من حيث التجمعات الكبرى، والعمق الروحي للطرق الصوفية السودانية في الذكر والمديح، والبراغماتية السياسية التي أظهرتها الأنظمة الحاكمة المتعاقبة.

واليوم، يقف المولد النبوي في السودان كأكثر من مجرد ذكرى لميلاد نبي. إنه تعبير حيوي وديناميكي عن هوية وطنية متفردة، ومنصة للتآلف الاجتماعي بين مختلف مكونات المجتمع، ومهرجان يجسد شكلاً سودانياً خالصاً من الإسلام الشعبي التعبدي. إنه احتفال يروي قصة السودان نفسه: قصة التبادل الثقافي، والعمق الروحي، والإيمان الصامد.

المصادر

Sources used in the report

sudanmemory.org

Search – Sudan Memory

womensliteracysudan.blog

Mawlid An-Nabī Omdurman – Women’s literacy in Sudan

500wordsmag.com

Al-Mawlid and the Dancing Dervishes of Sudan – 500 Words Magazine

youtube.com

Thousands in Sudan celebrate Prophet’s birthday – YouTube

muslimmatters.org

The Birth-Date of the Prophet and the History of the Mawlid – Part II of III – MuslimMatters.org

journals.openedition.org

The celebration of the birth of the Prophet (al-mawlid al-nabawī) in the Muslim world and the West: debates, practices and representations – OpenEdition Journals

dompetdhuafa.org

History of the Prophet Muhammad’s birthday, its origin and development – Dompet Dhuafa

meccainstitute.org

Mawlid Guide for the Beautiful Celebration of Prophet Muhammad – MECCA Institute

5pillarsuk.com

Dr Yasir Qadhi on the origin of the Mawlid and the Fatimids – 5Pillars

heritage.ismaili.net

EID AL-MILAD AL-NABI – Ismaili.NET – Heritage F.I.E.L.D.

salafiri.com

The Mawlid Papers – Part 38 – Mawlid Beginnings & Historical Origins – Rafidhi Fatimids

lylahamdan.com

Celebrating the Prophet’s Birthday: Why the Controversy? | د. ليلى حمدان

britannica.com

Mawlid | Meaning, Importance, Celebration, & Facts – Britannica

bibliotecanatalie.com

Mawlid Celebrations: Fatimid, Mamluk, Andalusian & Ottoman Eras – Biblioteca Natalie

artsandculture.google.com

Egyptian ‘Moulid’ sweets and beautiful dolls — Google Arts & Culture

en.wikipedia.org

Mawlid – Wikipedia

brill.com

12 The Reading of an Ibāḍī Sufi Mawlid Text and Its Controversial Legacy in Oman in – Brill

webafriqa.net

Sufi Brotherhoods in Africa – Webafriqa.Net

sslh.online

The Sudanese House Built on Sufism – SSLH Museum

sslh.online

www.sslh.online

scribd.com

Short History About Sufism in Sudan | PDF – Scribd

sudanembassybj.com

苏丹使馆Sudan Embassy

search.proquest.com

Ali Salih Karrar, “The Sufi brotherhoods in the Sudan” (Book Review) – ProQuest

cambridge.org

Ali Salih Karrar: The Sufi brotherhoods in the Sudan. xvi, 234 pp. London: C. Hurst and Co., 1992. £30. – Cambridge University Press

en.wikipedia.org

Shadhili – Wikipedia

womensliteracysudan.blog

womensliteracysudan.blog

en.wikipedia.org

Turco-Egyptian Sudan – Wikipedia

belleten.gov.tr

Some Social and Economic Aspects of Turco-Egyptian Rule in the Sudan – Belleten

eatright.org

Mawlid un-Nabi – Academy of Nutrition and Dietetics

encyclopedia.com

Mahdist State, Mahdiyya – Encyclopedia.com

en.wikipedia.org

Mahdist State – Wikipedia

britannica.com

Al-Mahdiyyah | Sudanese Islamic Revivalism Movement – Britannica

onwar.com

The Mahdist Jihad 1881-1885 – OnWar.com

brill.com

Chapter 2 Sufis at the Crossroads: Regional Conflicts and Colonial Penetration in – Brill

ich.unesco.org

Procession and celebrations of Prophet Mohammed’s birthday in Sudan

gazef.com

Celebrating Unity: The Vibrant Tradition of the Nubian Zaffa – Gazef

en.wikipedia.org

Zaffa – Wikipedia

afropop.org

Scott Marcus & Kamel Bahlol on Zaffa – Afropop Worldwide

alejandrapoupel.com

Unveiling the Zaffa Ceremony: A Timeless Wedding Tradition – – Alejandra Poupel Events

direct.mit.edu

Sufi Sheikhs, Sheikhas, and Saints of the Sudan – MIT Press Direct

bna.bh

Sudanese celebrate Mawlid with great fanfare

ففي الفقه الإسلامي، يُنظر إلى أي ممارسة دينية مُحدثة لم يفعلها النبي أو صحابته على أنها “بدعة”.???!؟؟؟

مع كبار اهل الله من السادة الصوفية

23 أكتوبر 2016

·

✏️أدلة الذكر الجماعي والجهر به جمعها شيخنا فضيلة الدكتور الشيخ حسن البادنجكي حفظه الله

الذكر الجماعي والجهر بالذكر والأدلة عليه كثيرة نأخذ منها الآتي لكي لا نطيل:

كانت حلقات الذكر في جماعة موجودة فعلا على عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رآها واشترك فيها حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وحث على ارتيادها..

والأدلة نسيقها لعلها تفتح الأذهان..لكل منصف:

وكما قال الإمام السيوطي رحمه الله في رسالة( نتائج الفكر في الجهر بالذكر ) وهي ضمن كتابة الحاوي للفتاوي:

( كل ما جاء في كتب الاحاديث الصحيحة وغيرها من لفظ حلقات الذكر أو حلق الذكر ) يفيد عقلا ولغة معنى التجمع للمشاركة)

فالإسلام دين التجمع والتكافل والتعاون.

قال الإمام النووي:-

( اعلم أنه كما يستحب الذكر يستحب الجلوس في حلق أهله).

الأدلة على جواز الذكر الجماعي والجهر بالذكر:

في صحيح مسلم عن سيدنا معاوية قال:- خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على حلقة من أصحابه فقال:

“ماأجلسكم”؟

قالوا :جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا.قال صلى الله عليه وسلم:- آلله – يعني والله ما أجلسكم إلا ذاك؟..

ثم قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة.

(أخرجة الامام مسلم 40\2701 )

واللفظ للجمع وليس للفرد مما يدل أنهم كانوا جماعة في حلقة ذكر، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : إن الله يباهي بكم الملائكة!!!!.

ورد في البخاري وأبي داود عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال( كنت أعرف انقضاء صلاه النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير)

البخاري 842 وابي داود 1002

(قلنا ثبت في الصحيح أن الصلاة كانت تختم جهرا بصوت واحد كما جاء في البخاري فيعرف الناس فراغهم من الصلاه وكذلك قال سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما).

ولا اعتبار لتكلف البعض وتأويل هذا الحديث تعسفا.

وعن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا) .قالوا:- وما رياض الجنة يا رسول الله؟

قال:-“حلق الذكر”.

اخرجة الترمذي 3852 من حديث انس بن مالك وقال حسن غريب

ولغة وعقلا الحلقة لا تكون إلا من جماعة.

وفي أبي داود عنه صلى الله عليه وسلم قال:

( لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاه الغداة حتى تطلع الشمس أحب الي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل, ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاه العصر الى أن تغرب الشمس أحب إلي من أعتق رقبة).

اخرجه أبو داود عن سيدنا أنس بن مالك 3667.(قلت : وهل جلس رسول الله منفردا؟؟ اذا هم في جماعة يذكرون الله تعالى لأنهم قوم والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأن أقعد مع قوم ..أي كان الذكر جماعيا لأن الجلوس مع جماعة وليس فردا ).

وعن سيدنا أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم ( لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكةوغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده) اخرجه مسلم في صحيحه 2700\39 عن ابي هريرة وابي سعيد الخدري معا.

قلت( وكيف يقعد قوم يذكرون الله؟؟ الخطاب للجماعة والقوم يقعدون لذكر الله ذكرا جماعيا ).

وفي حديث الصحيحين الطويل عن الملائكة السياحين الذين يلتمسون مجالس الذكر حديث مشهور وفيه:

(إن الله يغفر لهؤلاء الذين يسبحونه ويمجدونه ,يبتغون جنته ويخافون عذابه ويغفر أيضا لمن جلس معهم أولئك القوم لا يشقى لهم جليس).

اخرجة البخاري 6408 ومسلم 2689\25.

وفي الصحيحين يقول الله تعالى:

( أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه ما ذكرني ، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ،وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه).

اخرجه البخاري 7405 ومسلم 2675\2

قلنا وكيف يذكر العبد ربه في ملأ ؟؟ إلا إذا كان جماعيا وجهر بالذكر ليكون الذكر في ملأ اي وسط جماعة من الناس.؟

وروى الإمام أحمد عن ابن عبدالله بن عمر قلت :- يا رسول الله ما غنيمة مجالس الذكر؟

قال صلة الله عليه وسلم ( غنيمة مجالس الذكر الجنة).

اخرجة الإمام أحمد 177\2.

وأخرج بقيُّ بن مَخْلد، عن عبد الله بن عمرو، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم مرَّ بمجلسين، أحد المجلسيْن يَدْعُون الله ويرغبون إليه، والآخرُ يعلمون العلم، فقال : ” كلا المجلسَيْن خير، وأحدهما أفضل من الآخر “.

وأخرج البيهقي، عن سيدنا أبي سعيد الخُدْري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:

“يقول الربُّ تعالى يوم القيامة : سَيَعْلمُ أهْلُ الجمع اليوم مَنْ أهل الكرم “، فقيل : ومَنْ أهل الكرم يا رسول الله ؟

قال : ” مجالس الذكر في المساجد ” .

وكل هذه الأحاديث الصحيحة والآيات الصريحة لا سبيل معها الى التأويل الذي يلجا اليه البعض فهي واضحة وصريحة.

وقد قال الإمام ابن حجر في شرح المشكاة:- من قال إن مجالس الذكر هي مجالس الحرام والحلال يعني العلم أراد التنصيص على اخص أنواعه.

ومن قال إن مجالس الذكر هي الصلاة فقط فقد تعسف فإن الله تعالى فصل بينهما قال تعالى:

( فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَاذْكُرُواْ اللّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُمْ) النساء 103

فالرحمن نص على أن الذكر هنا ليس هو الصلاة وليس هو العلم ولكنه التعبد بأسمائه الحسنى والذكر..

لانة لو أطلق لفظ الذكر على غير مخصص ملحوظ فقد أريد به كل ما ذكر الله تعالى فيه أو به سواء كان صلاه أو علما أو قرانا أو تسبيحا أو تهليلا أو تكبيرا فأي من ذلك هو مشمول بعموم النص ومستحق الثواب.

في صحيح مسلم عن سيدنا أبي هريرة: (سبق المفردون) .قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال”الذاكرون الله كثيرا والذاكرات”

صحيح مسلم 2676\2

وكل ما سبق هو دليل على الاجتماع بالذكر وما يكون الاجتماع بالذكر الا بالجهر لأن لو كان كلا منهم يذكر في الحلقة منفردا ما كانوا جماعة يذكرون كما نصت الأحاديث!!ولو كان كل منها يذكر الله منفردا ما تكونت حلق الذكر كما ورد من صريح الأحاديث ، ولكان شوش كلا منها على الآخر وأحدثوا الصخب والجلبة وابتعدوا عن النظام الإسلامي وكان كلامهم غير مفهوم وذكرهم غير واضح الكلام ، وذهب كل في جنب يذكر الله منفردا بعيدا عن الصخب والجلبة وليعيش في رحاب بدون تشويش أو قاطع عليه ذكره..

مما سبق يتضح الآتي:-

1- كانت حلقات الذكر توجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكرها بل حث عليها.

2- كان الصحابة يجهرون بالذكر فلم ينكر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأدلة اخرى اوردها في عجلة

1- سمع رسول الله صحابته يجاهرون بالذكر كلما هبطوا أو علوا واديا كما ثبت في الأحاديث فلم ينكر.

2- كان الصحابة يجهرون بالتكبير في العيدين داخل وخارج البيوت وفي الأسواق وفي منى كما هو ثابت من الأحاديث ولم ينكر عليهم.

3- الجهر بالتأمين مع الإمام في الصلاة على صيغ رتيبة موزونة فكانت قانون الجهر بالذكر الجماعي المرتب.

4- شرع رسولنا صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين التكبير خلف الإمام عدد مرات في الركعة الاولى وفي الركعة الثانية بطريقة جماعية جهرية منظمة.

5-استمع الرسول الكريم إلى أناشيد استقباله في المدينة ولم ينكر عليهم.

6- في الذكر الجماعي تنشيط للهمم وبعث الروح والتشجيع على الذكر والإقبال عليه وترغيب في العبادة وتعاون على البر والتقوي وهو أكبر في النفس والأثر وحيث كانت المنفعة فثم وجه الله تعالى .

7- التكبير والتهليل في الحج عند الدخول والجهر به.

وأما أثر سيدنا ابن مسعود الذي اعتمد عليه من حرّم وترك كل هذه الأدلة فقد بين ذلك الإمام السيوطي في رسالتة ورد العلماء عليه ومما يدعو للاستغراب ترك كم الأحاديث التي وردت وينظر الى هذا الأثر ولنبين هذا الأثر بعون الله لانه ضعيف ولا يصح.

قال الإمام ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى (1/177): ((وأما ما نقل عن ابن مسعود أنه رأى قوما يهللون برفع الصوت في المسجد فقال: ما أراكم إلا مبتدعين حتى أخرجهم من المسجد, قال: هؤلاء فلم يصح عنه بل لم يرد; ومن ثم أخرج أحمد عن شقيق بن أبي وائل: الذين يزعمون أن عبد الله كان ينهى عن الذكر ; ما جالست عبد الله مجلسا قط إلا ذكر الله فيه, والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب)).انتهى

وقال الإمام المحدث المناوي في فيض القدير (1/457) : ((وأما ما نقل عن ابن مسعود من أنه رأى قوما يهللون برفع الصوت في المسجد فقال: ما اراكم إلا مبتدعين وأمر بإخراجهم فغير ثابت . وبفرض ثبوته يعارضه ما في كتاب الزهد لأحمد عن شقيق بن أبي وائل قال هؤلاء الذين يزعمون أن عبد الله كان ينهى عن الذكر ما جالسته مجلسا قط إلا ذكر الله فيه)).اهـ

وقال العلامة الألوسي رحمه الله في روح المعاني (6/163) : ((وما ذكر في الواقعات عن ابن مسعود من أنه رأى قوما يهللون برفع الصوت في المسجد فقال: ما اراكم إلا مبتدعين حتى أخرجه من المسجد لا يصح عند الحفاظ من الأئمة المحدثين ، وعلى فرض صحته هو معارض بما يدل على ثبوت الجهر منه رضي الله تعالى عنه مما رواه غير واحد من الحفاظ أو محمول على الجهر البالغ))انتهى.

قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في الحاوي للفتاوي (1/379): ((فإن قلت، فقد نقل عن ابن مسعود أنه رأى قوما يهللون برفع الصوت في المسجد فقال: ما أراكم إلا مبتدعين.. حتى أخرجهم من المسجد. قلت: هذا الأثر عن ابن مسعود يحتاج إلى بيان سنده ومن أخرجه من الأئمة الحفاظ في كتبهم ،وعلى تقدير ثبوته فهو معارض بالأحاديث الكثيرة الثابتة المتقدمة وهي مقدمة عليه عند التعارض،

قال الإمام أحمد بن حنبل في كتاب الزهد ثم رأيت ما يقتضي إنكاره ثنا حسين ابن محمد ثنا المسعودي عن عامر بن شقيق عن أبي وائل قال هؤلاء الذين يزعمون أن عبد الله كان ينهى عن الذكر ما جالست عبد الله مجلسا قط إلا ذكر الله فيه)).

أخيرا مشروعية حلق الذكر (الذكر الجماعي):

قال تعالى: ( وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ)[الكهف:28″>.

يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: “أي اجلس مع الذين يذكرون الله ويهللونه ويحمدونه ويسبحونه ويكبرونه ويسألونه بكرة وعشيا من عباد الله سواء كانوا فقراء أو أغنياء أو أقوياء أو ضعفاء”.

ويقول الإمام النووي:” اعلم أنه كما يستحب الذكر يستحب الجلوس في حلق أهله،وقد تظاهرت الأدلة على ذلك..ويكفي في ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :”إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا،

قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله ؟ قال:حلق الذكر، فإن لله تعالى سيارات من الملائكة يطلبون حلق الذكر،فإذا أتوا عليهم حفوا بهم”.

وعن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :” إن لله ملائكة يطوفون في الطريق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم .قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، قال: فيسألهم ربهم، وهو أعلم منهم، ما يقول عبادي؟

قال: يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك، قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك، قال: فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة، وأشد لك تمجيدا، وأكثر لك تسبيحا، قال: يقول : فما يسألوني؟

قال: يسألونك الجنة،

قال: يقول: وهل رأوها؟

قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها، قال : فيقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون : لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا،وأشد لها طلبا،وأعظم فيها رغبة،

قال: فمم يتعوذون؟

قال: يقولون: من النار.

قال:يقول: وهل رأوها؟

قال: فيقولون: لا والله ما رأوها .قال: فيقول: فكيف لو رأوها؟ .

قال: يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا، وأشد لها مخافة .

قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم .

قال: يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. قال:هم الجلساء لا يشقى جليسهم) رواه البخاري(ح 6418).

وعن سيدنا معاوية رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله تعالى،ونحمده على ما هدانا للإسلام، ومن به علينا، قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا:والله ما أجلسنا إلا ذاك، قال:أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة”.

رواه مسلم(ح2701).

ويقول الإمام الصنعاني: “دل الحديث على فضيلة مجالس الذكر والذاكرين وفضيلة الاجتماع على الذكر، وأخرج البخاري : ( إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا هلموا إلى حاجتكم قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا) الحديث وهذا من فضائل مجالس الذكر تحضرها الملائكة بعد التماسهم لها”.

وفي الآداب الشرعية لابن مفلح : “وقال المروذي: قال لي أبو عبد الله: كنت أصلي فرأيت إلى جنبي رجلا عليه كساء، ومعه نفسان يدعون فدنوت فدعوت معهم، فلما قمت رأيت جماعة يدعون، فأردت أن أعدل إليهم ولولا مخافة الشهرة لقعدت معهم.

وروى الخلال عنه أنه قال: وأي شيء أحسن من أن يجتمع الناس فيصلوا ويذكروا ما أنعم الله عليهم، كما قالت الأنصار؟ وقال في رواية عبد الله:حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين قال: نبئت أن الأنصار قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قالوا: لو نظرنا يوما فاجتمعنا فيه، فذكرنا هذا الأمر الذي أنعم الله به علينا، وذكر الحديث، وفيه أنهم اجتمعوا يوم الجمعة في بيت أسعد ابن زراره وذبحت لهم شاة وكفتهم”.ايها المنصفون!

مما سبق يتبين أن الذكر مستحب، ويستحب الجلوس في حلق أهله لما فيه من الفضل العظيم، .ولكن ما المراد بالذكر؟

يقول ابن حجر العسقلاني:”و المراد بالذكر هنا[ أي ما ورد في باب فضل ذكر الله عز وجل”> الآيتان بالألفاظ التي ورد الترغيب في قولها والإكثار منها؛مثل: الباقيات الصالحات؛ وهي: سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله اكبر وما يلتحق بها من الحوقلة والبسملة والحسبلة والاستغفار ونحو ذلك، والدعاء بخيري الدنيا والآخرة، ويطلق ذكر الله أيضا، ويرد به المواظبة على العمل بها أوجبه أو ندب إليه، كتلاوة القرآن ,قراءة الحديث ومدارسة العلم، والتنفل بالصلاة..وقال الفخر الرازي: المراد بذكر اللسان الألفاظ الدالة على التسبيح والتحميد والتمجيد .

والذكر بالقلب التفكر في أدلة الذات والصفات وفي أدلة التكاليف من الأمر والنهي حتى يطلع على أحكامها، وفي أسرار مخلوقات الله،

والذكر بالجوارح : هو أن تصير مستغرقة في الطاعات ومن ثم سمى الله الصلاة ذكرا فقال: ( فَاسْعَوْا إلى ذِكْرِ اللَّهِ) [الجمعة:9 )

ونقل عن بعض العارفين قال: الذكر على سبعة أنحاء: فذكر العينين بالبكاء، وذكر الأذنين بالإصغاء، وذكر اللسان بالثناء ، وذكر اليدين بالعطاء، وذكر البدن بالوفاء، وذكر القلب بالخوف والرجاء، وذكر الروح بالتسليم والرضاء.

هل يجوز أن يقول الذاكرون ذكرًا معينا معا؟

نعم يجوز ذلك والدليل على هذا أورده الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب: عن يعلى بن شداد قال: حدثني أبى شداد بن أوس وعبادة بن الصامت حاضر يصدقه قال: كنا عند النبي صلة الله عليه وسلم فقال: هل فيكم غريب( يعني أهل الكتاب)؟قلنا: لا ، يا رسول الله .فأمر بغلق الباب، وقال: ارفعوا أيديكم، وقولوا:لا إله إلا الله، فرفعنا أيدينا ساعة، ثم قال: الحمد لله، اللهم إنك بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها، ووعدتني عليها الجنة، وأنت لا تخلف الميعاد، ثم قال: أبشروا فإن الله قد غفر لكم “ورواه أحمد بإسناد حسن،والطبراني وغيرهما

الخلاصة:

يجوز الاجتماع في حلق لذكر الله تعالى بقراءة قرآن أو مدارسة علم، أو تسبيح، أو تهليل، أو تكبير ، وهو من السنن التي ورد في شأنها كثير من الآيات والأحاديث الصحيحة.