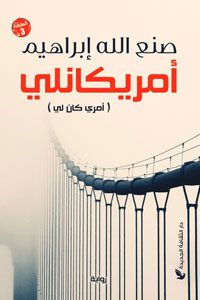

“أمريكانلي”.. رواية الوعي النقدي ومقاومة الهيمنة

صنع الله إبراهيم يكتب نقدًا ناعمًا للهيمنة الثقافية الأميركية.

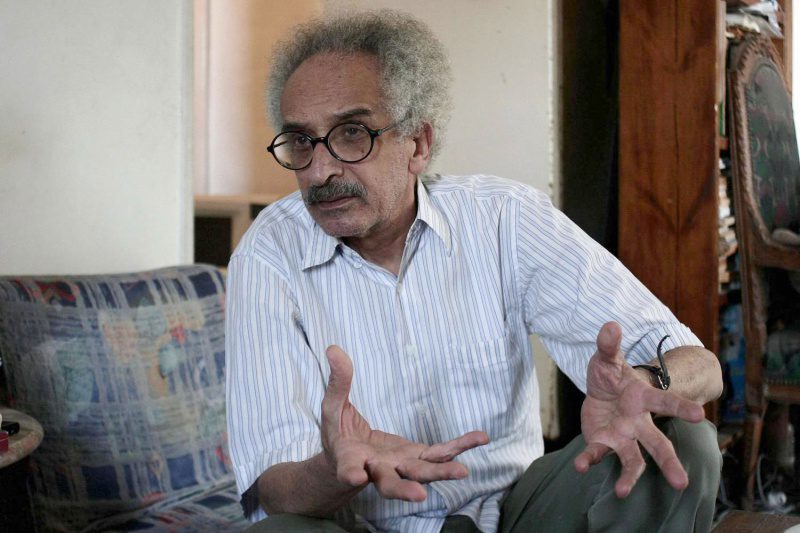

برحيل صنع الله إبراهيم (13 أغسطس 2025) يغيب أحد أكثر الروائيين العرب التزامًا بمشروع أدبي وفكري يزاوج بين التوثيق والتخييل، وبين الموقف السياسي والابتكار الجمالي. وتأتي إعادة قراءة روايته “أمريكانلي” اليوم بوصفها تحية ووفاء لخط إبداعي ظلّ وفيًا لمبادئه حتى النهاية، ومثالًا ناضجًا على قدرته في صياغة نص روائي مركّب يفتح آفاق القراءة على أكثر من مستوى.

وقد صدرت رواية “أمريكانلي” أو “أمري كان لي” عام 2003، في العام نفسه الذي رفض فيه صنع الله إبراهيم استلام جائزة الرواية العربية التي منحتها له وزارة الثقافة المصرية، وهو موقف ذو دلالة سياسية وأخلاقية عميقة. هذا التزامن بين النص والموقف يكشف عن انسجام بين الممارسة الإبداعية والموقف الفكري: ففي كل منهما هناك فعل مقاومة ورفض للانخراط في منظومات الهيمنة، سواء كانت سلطة محلية أو سلطة ثقافية عالمية.

سياق الرواية

على الرغم من مرور أكثر من عشرين عامًا على صدورها، ما زالت “أمريكانلي” تُقرأ وتُطبع لأنها تمثل تجربة مثالية عن صدمة الانتقال بين ثقافتين في زمن العولمة، وتمنح القارئ العربي فرصة اكتشاف “أميركا من الداخل” بعين مثقف عربي، بعيدًا عن الخطابات الإعلامية النمطية، فضلا عن كونها تقدم نقدًا ناعمًا للهيمنة الثقافية الأميركية.

منذ “تلك الرائحة” (1966) حتى أعماله اللاحقة، مثل “اللجنة” و”بيروت بيروت” و”ذات” و”شرف” و”العمامة والقبعة”، صاغ صنع الله إبراهيم مشروعًا روائيًا يقوم على أربعة أبعاد رئيسية، أولها الانشغال بالسياسة والتاريخ، يتمثل ذلك في حضور الأحداث الكبرى والتحولات الاجتماعية كخلفية أو موضوع مباشر للسرد. ثم التوثيق، بمعنى إدماج الوثائق والمصادر الحقيقية في النصوص، لكشف آليات السلطة والهيمنة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو إعلامية. والنقد الثقافي عن طريق مساءلة البنى الثقافية والاجتماعية، ورصد التناقضات بين الخطاب الرسمي والواقع. وأخيرا التجريب السردي ومن مظاهره استخدام مستويات سردية متعددة، وتوظيف تقنيات المونتاج، والقطع بين مشاهد متباينة في النبرة والمادة.

“أمريكانلي” تمثل امتدادًا ناضجًا لهذا الخط، مع اختلاف أن ساحة المراقبة هذه المرة هي قلب جامعة أميركية، حيث تُختبر علاقة المثقف العربي بالمركز الغربي من الداخل، والرواية، في هذا السياق، توازي موقف رفض الجائزة، فكل منهما تعبير عن الوعي النقدي والاستقلالية، وعن مقاومة الاندماج غير المشروط في منظومات السلطة، سواء كانت محلية أو عالمية.

وفق تصنيف جيرار جينيت للمستويات السردية، تتوزع “أمريكانلي” على عدة مستويات كما سبقت الإشارة، وقد نجح الكاتب في تحقيق التوازن بين هذه المستويات عبر التناوب السردي، فلم يقدّم مستوى واحدًا طويلًا ثم ينتقل إلى آخر، بل يمزج بينها في وحدات قصيرة نسبياً، بحيث تتوالى المشاهد/المستويات في إيقاع منتظم. مثلًا: يبدأ بمشهد يومي (تيار الوعي)، ينتقل إلى وصف جلسة في الجامعة (الندوة)، يعقبه مقتطف وثائقي (الفيلم التسجيلي)، ثم يعود إلى ذكرى شخصية (السيرة الذاتية).

هذا التناوب يمنع الإحساس بالملل أو الانفصال بين الأجزاء، كما أن جميع المستويات، رغم استقلالها النظري، تدور حول محور جامع هو تجربة الراوي كمثقف مصري في بيئة أميركية، ما يمنحها ترابطا دلاليًا حتى لو اختلفت أشكالها التعبيرية.

عُرف صنع الله إبراهيم منذ بداياته بإدماج الوثائق والمصادر الواقعية في رواياته. وفي “أمريكانلي” يبلغ هذا المزج درجة عالية من الصقل، حيث تحولت المادة التوثيقية من أخبار وإعلانات إلى إحصاءات وتقارير ثم إلى عنصر عضوي في السرد، تُقرأ بعين الراوي وتُفسر في ضوء تجربته، وهو ما أدى إلى إغناء التخييل بإدخال طبقة معرفية تعمّق القراءة ولا تقيّدها، وإضفاء مصداقية واقعية على النص وربطه بالعالم الملموس، وبفضل هذا المزج تجنّبت الرواية الجفاف البحثي ونجحت في تحويل الوثيقة إلى مادة تخييلية دون أن تفقد وظيفتها الإخبارية.

الموتيفات وبناء المعنى

“أمريكانلي” ليست فقط عن أميركا كما يراها القادم من الخارج، بل أيضًا عن “مصر” التي تُرى من مسافة، بعين الذاكرة والمقارنة. النص يجمع بين عين المؤرخ وحس المراقب وتقنية المونتاج، ليخلق عملًا مفتوحًا على أكثر من قراءة: أدب رحلات، سيرة ذاتية، نقد ثقافي، أو وثيقة اجتماعية عن صدام الثقافات في زمن العولمة.

لقد نسج إبراهيم عالمه عبر موتيفات متكررة تحولت إلى علامات دلالية، فمثلا يعكس الطقس كمؤشر مزاجي علاقة الراوي بالمدينة، انفتاحًا أو انكفاءً. والقطة الضائعة كانت مرآة للراوي نفسه، وهو ما يعتبر تجسيدا لحالة الاغتراب والبحث عن مأوى، والمقهى والمطعم مثلا فضاءان حسيان للتواصل مع الآخر واختبار الفروق الثقافية، أما الإعلانات والملصقات فهي نصوص بصرية تكشف هيمنة الخطاب الاستهلاكي الأميركي.

أما جسد المرأة والمكتبة والكتب فهي علامات ثقافية دالة على اختلاف معايير بين المجتمعين، بينما المراقبة البصرية، وهي هنا وظيفة أساسية للراوي، جعلت السـرد أقـرب إلى مونتاج سينمائي، هـذه الموتيفات، بتكرارها وتحوّلها، صنعت إيقاعًا سرديًا يرسّخ الإحساس بالتيه وبحث الراوي عن المعنى وسط دورة أيام متشابهة.

وأخيرا فإن “أمريكانلي” تمثل ذروة قدرة صنع الله إبراهيم على تحقيق التوازن بين التوثيق والتخييل، وبين تعدد المستويات السردية ووحدة البؤرة الدلالية. هي نص يلتقط اليومي والعابر، لكنه يضيئه بأسئلة كبرى عن الهوية والهيمنة والحرية. استمرار طباعة الرواية وقراءتها حتى اليوم يؤكد أنها ليست مجرد سجل لرحلة عابرة، بل جزء حي من مشروع روائي وثقافي يقف عند تخوم الأدب والسياسة والتاريخ.