اللهم ول المسلمين خيارهم: قولةُ حقٍّ أُريدَ بها باطل

منذ قرون، يتردّد على ألسنة الدعاة والخطباء هذا الدعاء المأثور: «اللهم ولِّ المسلمين خيارهم».

دعاءٌ في ظاهره جميلٌ مطمئنٌ للوجدان، يحمل روحًا إصلاحية، ويدعو إلى أن يتولى شؤون الناس من هو خيرهم وأعدلهم.

لكنّ التجربة التاريخية، من صدر الإسلام وحتى اليوم، تُظهر أنّ هذه العبارة البريئة تحوّلت إلى قولةِ حقٍّ أُريدَ بها باطل؛ سلاحٍ سياسيٍّ موجهٍ ضدّ العقل والحرية والعدل.

لقد استُعمل هذا الدعاء لتبرير احتكار السلطة باسم الله، وتغليف الاستبداد بثوب القداسة.

رفعه الخلفاء والملوك والأمراء، وردّده وعّاظ السلاطين في قصورهم، ثم أعاد الإسلاميون صياغته في أدبيات “التمكين”، حتى صار الشعار غطاءً لتوريث الحكم وفرض الطاعة وتصفية المعارضين باسم الدين.

ولعلّ مأساة كربلاء خير شاهدٍ على ذلك؛ حين خرج الحسين بن عليّ يطلب الإصلاح في أمة جدّه، فواجه سلطةً رفعت شعار “طاعة وليّ الأمر” لتبرير القتل باسم الشرعية الدينية.

تلك اللحظة كانت أولى العلامات على أنّ الدين حين يُسخّر لخدمة السلطان، يصبح سيفًا على رقاب الأحرار لا نورًا للعقول.

وفي التاريخ المعاصر، أعاد انقلاب الكيزان في السودان عام ١٩٨٩ المشهد ذاته، حين رفعوا القرآن على فوهات البنادق، وردّدوا الشعارات نفسها عن “تطبيق الشريعة” و“ولاية خيار المسلمين”، ثم انتهوا إلى مشروع تمكين دمّر البلاد ونهب العباد، فصار المسجد منبرًا لتبرير القهر، لا لمقاومة الظلم.

الحقيقة أنّ الدعاء الذي كان في الأصل تضرّعًا فرديًا صادقًا، تحوّل في يد تجّار الدين إلى مشروعٍ سياسيٍّ مصلحيٍّ يُستخدم لتجميل وجه السلطة وإخفاء فسادها.

فكلُّ حاكمٍ يزعم أنّه “خيار المسلمين”، وكلُّ طاغيةٍ يرفع راية الدين ليغطي بها ظلمه، حتى صار الدينُ عند كثيرين وسيلةَ حكمٍ لا وسيلةَ هداية.

إنّ الدعوة إلى “ولاية خيارهم” حين تُرفَع إلى مرتبة النظرية في الحكم، تفقد معناها الأصلي.

فالله لم يُكلِّف أحدًا بأن ينطق باسمه، ولم يفوّض بشرًا ليحتكر إرادته بين العباد.

ولو شاء الله أن يجعل الحكم وراثةً مقدسة، لترك لمحمدٍ ﷺ ذريةً تتعاقب في الحكم بعده.

لكنّه لم يفعل، لأنّ الرسالة خُتمت ولم تُورَّث، ولأنّ الإسلام دينُ عقلٍ وضميرٍ ومسؤولية، لا مشروعُ سلطةٍ ولا نسبُ حكمٍ.

ولو كانت إرادته سبحانه استمرار القيادة بالنسب أو الوراثة، لما ترك الأمة تتشاور وتختلف وتتنازع من بعد نبيّها؛ فذلك الاختلاف كان اختبارًا للعقل والمسؤولية، لا نكبةً في الدين.

منذ نزول الإسلام، حاولت قوى التسلّط أن تحتكر الحقيقة باسم السماء.

من السقيفة إلى يومنا هذا، لم يقم للدين ـ كسلوكٍ شخصيٍّ بين الإنسان وربّه ـ كيانٌ مستقلٌّ عن تقلبات السياسة.

لم تعرف الأمة استقرارًا حقيقيًا خاليًا من الانقلابات والدماء، لأنّها خلطت بين النبوّة والسلطة، وبين الوحي والقرار السياسي.

الحقيقة التي يجب أن تُقال بوضوح هي:

الإسلام دين، وليس نظامَ حكم.

والدولة عقدٌ اجتماعيٌّ بين الناس، وليست تفويضًا سماويًّا لفرقةٍ أو حزبٍ أو عسكر.

حين نُصرّ على أن “خيار المسلمين” هم الأتقى أو الأكثر صلاةً أو الأشد صياحًا على المنابر، فإننا نُقصي الكفاءة والعقل، ونستبدل العدالة بالوصاية، والمواطنة بالطاعة.

وهكذا تتحوّل الأمة إلى جماعةٍ منقسمة، يراقب بعضُها بعضًا باسم الله، ويتقاتل أفرادها على من “يحكم باسم الدين”.

وما المتوقع من تجّار الدين ومن أزلام الحركات المسلحة المرتزقة؟

لا يهمهم المواطن في شيء.

يستخدمون الشعارات الدينية لتبرير سلطتهم، كما استخدمها من قبل من ادّعوا الخلافة والتمكين.

فالإسلام السياسي، منذ نشأته، لم يكن مشروع إصلاحٍ روحي، بل مشروع سيطرةٍ دنيوية استغلّ العاطفة الدينية وأهدر جوهرها الإنساني، حتى صار الدين مطيّةً للطغاة ومورد رزقٍ للمرتزقة.

إنّ بناء دستورٍ مدنيٍّ عادل لا يعني محاربة الدين، بل حمايته من التوظيف السياسي وصيانة كرامة الإنسان بوصفه حرًّا ومسؤولًا أمام الله والناس.

في الدستور المدني، المواطنة هي المعيار، لا المذهب ولا الطائفة.

وفيه تُفصل العبادة عن الإدارة، دون أن تُفصل الأخلاق عن العدالة.

فالإيمان يوجّه السلوك الفردي، أما التشريع فينبع من التوافق الإنساني العام، لا من سلطةٍ تدّعي امتلاك مفاتيح الجنة.

لقد أثبت التاريخ الإسلامي، منذ وفاة الرسول ﷺ وحتى اليوم، أنّ الخلط بين الدين والسلطة لم يورّث الأمة إلا دماءً ودسائسَ وانقلابات.

من الأمويين إلى العباسيين، ومن المماليك إلى العثمانيين، ومن الأنظمة الحديثة إلى جماعات الإسلام السياسي، كان الصراع على السلطة باسم الدين هو العامل المشترك الذي عطّل نهضة المسلمين.

ولذلك، فإنّ من يريد الخير للأمة اليوم، لا ينبغي أن يدعو إلى دولةٍ دينيةٍ جديدة، بل إلى دولةٍ مدنيةٍ علمانية عادلة تحفظ حقّ المسلم وغير المسلم، وتحترم الدين دون أن تستعمله أداة حكم.

دولةٌ يُحاسَب فيها الحاكمُ ولا يُقدَّس، ويُكرَّم فيها العالمُ ولا يُؤلَّه، ويُصان فيها الدينُ من الدنيويين الذين اتخذوه سلّمًا إلى المال والسلطة.

فلنقلها بصراحة:

اللهم ولِّ المسلمين خيارهم في الأخلاق والعلم والعدل، لا في الزيف والمزايدة.

اللهم اجعلنا أمةً تُقيم الدولة بالحق، لا بالدعاء والسلطة وحدهما.

فإنّ الله لا يُغيّر ما بقومٍ حتى يُغيّروا ما بأنفسهم،

ولا يهبُ الحكمَ لأحد، ولو وهب، فهو يهبه لمن يحكم بالعدل، لا لمن يزعم أنّه مفوَّضٌ من السماء.

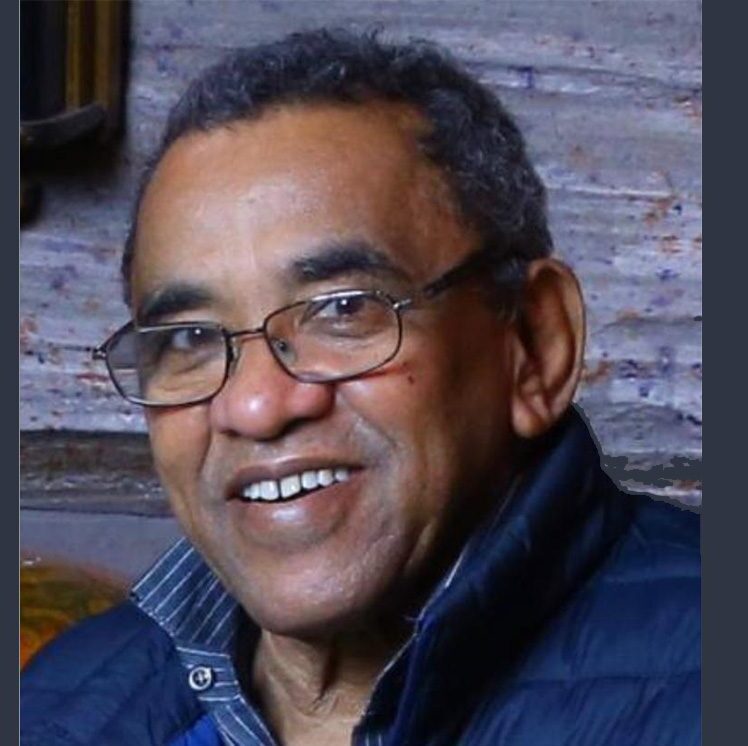

د. أحمد التيجاني سيد أحمد

قيادي مؤسس في تحالف تأسيس

١ نوفمبر ٢٠٢٥ – روما، إيطاليا