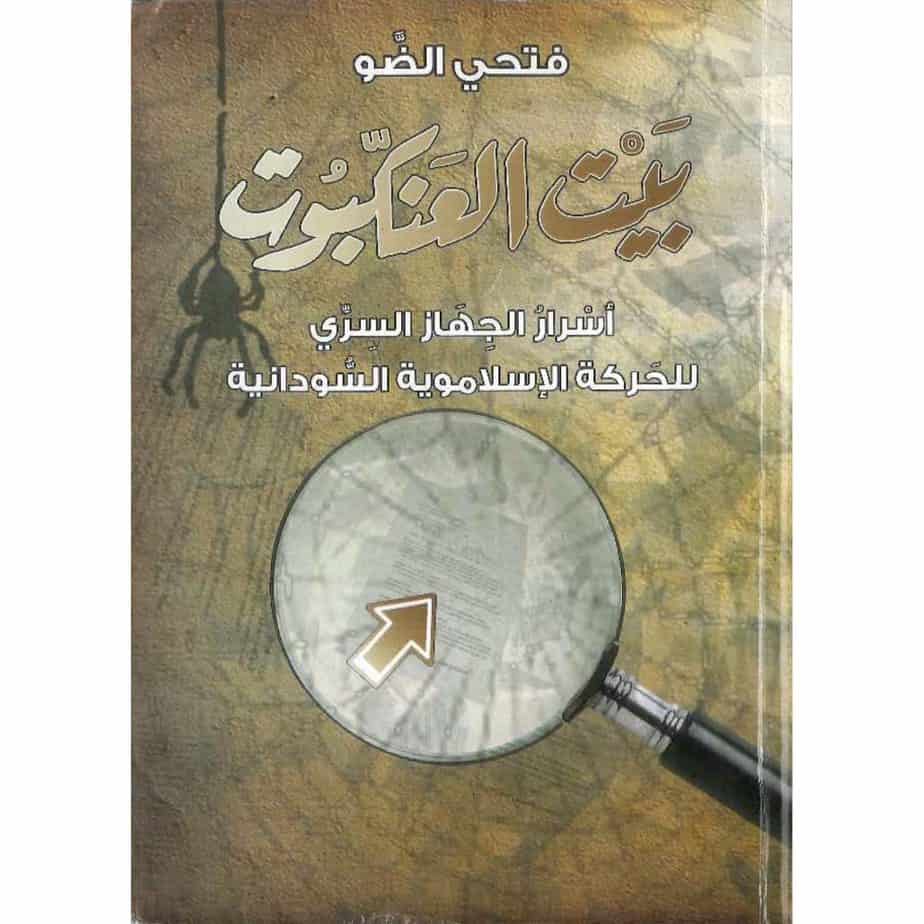

الراكوبة تنشر كتاب بيت العنكبوت للكاتب الصحفي فتحي الضو (3) الفصل الأول

أسرار الجهاز السري للحركة الإسلاموية السودانية

تواصل الراكوبة نشر كتاب بيت العنكبوت، أسرار الجهاز السري للحركة الإسلاموية السودانية للكاتب الصحفي فتحي الضو نقلاً عن صحيفة السياسي..

وللاطلاع على الجزء الأولى فضلاً اضغط هنا

الفَصْلُ الأوَّل

سُلالَة العَنْكَبُوت

طاحُونة الرَّب تطحنُ ببُطءٍ

مَثَل ألماني

يَعنِي “الأمن” “Security” لغةً ومعنىً، السَّلام والاستقرار والطُمأنينَة، وهُو عكسُ الخَوف والهَلَع تماماً. وفي السياسة، أصبح يتمدَّد وينكمش تحت مظلة الأمن القومي للدَّولة منذ الحرب العالميَّة الثانية بدءً. وتبلور في اتجاه أن الدَّولة تكون آمنة إذا ما قامت باستغلال إمكاناتها الماديَّة والبشريَّة في حماية نفسها من أي عُدوانٍ أو تهديداتٍ خارجيَّة. وفي نفس الوقت، نجد أن الدَّولة معنيَّة بتوفير الأمان والاستقرار لمواطنيها، والحفاظ على قيمها الثقافيَّة والحضاريَّة، الأمر الذي يحقق أو يُفضي إلى التطوُّر والتقدُّم والازدهار. ومن البديهي القول إن غياب الأمن يُؤدِّي إلى تهديد بقاء الدَّولة وكيانها السياسي. فهُو فلسفة يخُطُّها النظام السياسي والاجتماعي للدولة المعنيَّة، وصولاً إلى تطبيق أنماط سياسيَّة واقتصاديَّة واجتماعيَّة وثقافيَّة وعسكريَّة، بهدف تحقيق أعلى قدرٍ من التنمية وبث الأمان والاستقرار في نفوس المُواطنين!

بَيْدَ أن التفسير أعلاه يكون أكثر مثاليَّة في ظِلِّ الأنظمة الديمُقراطيَّة التي تفصل بين السُّلطات الثلاثة، التنفيذيَّة والتشريعيَّة والقضائيَّة، وعلى النقيض تماماً، فقد حدث خلطٌ واستغلالٌ بشع للمفهوم من قِبَل الأنظمة الشموليَّة والديكتاتوريَّة، وذلك حينما تجعل حماية النظام السياسي بكُلِّ خطاياه حماية للأمن القومي للدولة. بل قد لا تجد الأنظمة السادرة في الممارسات الديكتاتوريَّة حرجاً في إعلاء حماية كيانها السياسي على الأمن القومي للبلاد، وهي المعادلة البائسة التي تعصف بمفهوم الأمن، فينقلب على عقبيْهِ، ويُصبح هو الخوف والهلع والترهيب، عِوَضاً عن السلام والاستقرار والطمأنينة، الأمر الذي يُؤدي تلقائياً إلى انشغال النظام بحُروبه الداخليَّة المُفتعلة مع مواطنيه، بدلاً عن حماية الدولة من العُدوان والتهديدات الخارجيَّة، بمثل ما سلف ذكره في التعريف الشامل أعلاه!

لا اعتقد في ظِلِّ هذا الوُضوح في الرُّؤى أنه يمكن للمرء أن يتعثَّر في اتخاذ نظام العُصبة الحاكم في السُّودان مثالاً. ذلك لأنه نظام فاقد الشرعيَّة، وصل إلى السُّلطة عن طريق البندقيَّة، واتَّخذ الانقلاب العسكري وسيلة لترويج أيديولوجيا دينيَّة، ونتيجة لهذا ظلَّ مهجوساً بتوفير الحماية لنفسه، بدلاً عن توفيرها لمواطنيه. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف، استخدم “الفهلوة السياسيَّة” في الإيحاء الدائم بوجود خطر غير مرئي يتربَّص بالدولة ومشروعها الديني. ومضى أكثر في طريق الفهلوة، عندما ربط سيادة الدولة بقيم السَّماء، وادَّعى أنه مبعوث العناية الإلهيَّة لحماية ذاك المشروع. الأمر الذي عقَّد من مفهوم الأمن في دولة “رساليَّة” فتكاثرت الأجهزة الأمنيَّة وتعزَّزت سطوتها في تثبيت أركان دولة الفساد والاستبداد!

ذلك ما سمَّاه الدكتور حيدر إبراهيم بمفهوم “الأمنوقراطيَّة”، وتوسَّع في شرحه بتأكيده أن: «وجود الجهاز الأمني وضعٌ طبيعي في أي دولة، ولكنه محكومٌ بالدُستور ومُراقبٌ برلمانياً وشعبياً وإعلامياً، ولكن في حالة “الأمنوقراطيَّة” يختلف الوضع تماماً، إذ يمكن القول إن جهاز الأمن هو مصدر السُّلطات وليس الشعب ولا رئيس الجمهورية».[1] وتحقيقاً لهذا الغرض، فقد ظلت الدولة تخصِّص ما نسبته أكثر 70% من الميزانية العامَّة للأمن والدفاع، تحت ذريعة ما يُسمَّى “دعم المجهود الحربي”، وذلك على مدى سنواتها في سُدَّة الحُكم، وبادِّعاء أنَّ الاستقرار والتنمية يتطلَّبان توفير الأموال الطائلة للأمن أولاً!

تعمل الأنظمة الثيوقراطيَّة إلى شرعنة التحايُل أعلاه تحت أجندة تأصيل النص القُرآني، كما في الآية الكريمة: {فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمهُم مِن جُوعٍ وآمَنَهُم مِّنْ خِوْفٍ}[2]، وبذا يُصبح مفهوم الأمن بصورته التي سعى نظام العُصبة الحاكم إلى ترسيخها أكثر تعقيداً قي ظِلِّ الأيديولوجيا الدينيَّة.. «تأتي خُطورة وخبث الأمنوقراطيَّة إذ لم تكتف بالسيطرة “القوَّة” بل طعَّمتها بسلطة “كسب الرِّضا والاستمالة”، فهي تخلط السَّيف والسَّوط وذهب المُعِز ومُآكلة ومُشاربة مُعاوية. وهذا مدخلٌ جديد لاكتساب الشرعيَّة والخُروج من الأزمة التي يُولِّدها الوصول إلى السُّلطة بالقوَّة عن طريق الانقلاب وليس صناديق الاقتراع»[3].

يكمُن أحد أهداف الأنظمة الثيوقراطيَّة إلى تدجين المُجتمع للسيطرة عليه، أي «حَيْونة الإنسان السُّوداني من خلال الحِرمان ونزع قُدراته على الإبداع والتمتع والاختلاف. وبسبب الفقر وتدني مستوى المعيشة، يسعى المواطن العادي طوال اليوم لتوفير الحد الأدنى للبقاء والحصول على الحاجات الضرورية، ولا يتبقى له أي وقت فراغ لأغراض أخرى، وفي أحسن الأحوال يشاهد برامج تلفزيونية تضاعف التبلد والضجر. ويضاف إلى ذلك عملية التنميط والتشابه من خلال الزي الموحد في المدارس، وفرض الحجاب، والزي الرجالي بمظهره وزوائده. وفي كل هذا بحث مستحيل عن الوحدة والنقاء أو ما يسميه الإسلامويون: إعادة صياغة الإنسان السوداني»[4]، عندئذٍ يصبح المُواطن مسلوبُ الإرادة فتسهُل السيطرة عليه وتوجيهه كما الدَّابَّة!

تظل العقائد الدينيَّة واحدة من أهم المُحرِّكات الجماهيريَّة، لهذا لا يظنن أحد أن الماكر الذي اقترح على عُصبته الشعار النازي: “إعادة صياغة الإنسان السُّوداني” قدح ذهنه من فراغ، أو أنه لم يكُن مُطلعاً على تجارب تاريخيَّة لأنظمة شموليَّة ومذاهب سياسيَّة فلسفيَّة مُختلفة. فالجماهير مجنونة بطبيعتها «تُصفِّق بشدَّة لمُطربها المُفضَّل، أو لفريق كُرة القدم الذي تُؤيِّده تعيش لحظة هلوسة وجنون. والجماهير التي تصطف على جانبي الطريق ساعاتٍ وساعات لكي تشهد من بعيد مُرور شخصيَّة مشهورة أو زعيم كبير للحظاتٍ خاطفة، هي مجنونة. والجماهير المُهتاجة التي تهجم على شخصٍ لكي تذبحه دون أن تتأكَّد من أنه المُذنب هي مجنونة أيضاً، فإذا ما أحبَّت الجماهير ديناً ما أو رجُلاً ما تبعته حتى الموت كما يفعل اليهود مع نبيِّهم والمسيحيُّون المُتعصِّبون وراء رُهبانهم، والمُسلمون وراء شُيُوخِهِم. والجماهير تحرق اليوم ما كانت قد عبدته بالأمس، وتُغيِّر أفكارها كما تغير قمصانها»[5]..

لا شكَّ أنَّ القارئ للاقتباس أعلاه لم تُبارح ذهنه السبابة التي ظلَّ أفراد العُصبة يرفعونها في المُخاطبات الجماهيريَّة وتُقلِّدهم الجماهير آلياً، وبنفس المُستوى يحدُث ذلك في ترديد التكبير والتهليل بلا وعي!

تلك هي نفس الصورة التي قاربها لوبون بمثالٍ آخر، تجلَّى في رواية أحد الجنرالات الفرنسيين الأفظاظ، واسمه “فاندام”، وكان مِمَّن يفخرون بشجاعتهم وبسالتهم في جيش نابليون، ونابيلون نفسه – كما هو معروف – كان يتمتع بشخصيَّة كارزميَّة مُؤثرة وساحرة. فقال عنه “فاندام” مُحدِّثاً جنرالاً آخر: «يا عزيزي، إن هذا الشيطان الصغير يمارس عليَّ سِحراً وجاذبيَّة لا أستطيع أن أفهم سرَّهُما. فأنا الذي لا يخشى الإله ولا الشيطان يصل بي الأمر إلى حدِّ أني أرتجف كطفلٍ عندما أقترب منه. ويستطيع أن يسلكني في ثقب الإبرة ويرميني في النار دون أن أحرِّك ساكناً»[6].. تلك هي مدرسة دُعاة الدولة الدينيَّة نفسها، ولا شكَّ أن عموم السُّودانيين قد شهدوا نماذج في دولة العُصبة تبدو لناظرها وكأن لوبون اتخذها نموذجاً في تنظيراته تلك!

في واقع الأمر، فإن تلك الإستراتيجيَّة التي اتبعها نظام العُصبة الحاكم لتدجين الشخصيَّة السُّودانيَّة بالشعارات الجَّوفاء، جاء جميعها على ذات نمط الشعار النازي سالف الذكر. وقد تحدَّث عنها البروفيسور “نعوم تشومسكي”، وسمَّاها بـ“الاستراتيجيَّات العشر للتحكُّم في الشعوب”، والتي قد تفسِّر لك لماذا تطاوَلت سنوات العُصبة في الحُكم، وتلك هي:

- إستراتيجيَّة الإلهاء، وهي تحويل انتباه الرأي العام عن المشاكل الأساسيَّة،

- ابتكار المشاكل ثمَّ تقديم الحُلول لها،

- التدرُّج في تطبيق قرارات غير مقبولة،

- تأجيل القرارات المكروهة حتى يتم تقديمها كدواءٍ مُؤلم وضروري،

- مُخاطبة الجماهير كأطفال يُفَّع لتجريدهم من الحِسِّ النقدي،

- استثارة العاطفة بدلاً عن قدح الفِكر،

- تجهيل الشعب بتعليم مُتدنٍ بحيث لا يقوى على استخدام التكنولوجيا مثلاً،

- تعويض التمرُّد بالإحساس بالذنب، أي إشعارك بأنك المسئول الوحيد عن تعاستك،

- تشجيع الشعب على استحسان الرداءة، أي استحسان أن تكون همجياً وجاهلاً وغبياً،

- التخويف بإشعار الفرد أن السُّلطة تعرف عنه أكثر مِمَّا يعرف عن نفسه[7].

ذلك كتاب مفتوح، وفي التقدير أن القارئ، أو عُموم السُّودانيين، الذين يرزحون تحت نير النظام الفاشي لن يجدوا صعوبة في مُضاهاة ذلك بواقع أليم ومُمِضٍ يَعيشُونه!

لم يكن ذلك تنظيراً، وقد هَدِفَت العُصبة الحاكمة في الأصل، التوسُّل لمشروعها الحضاري عبر التحكُّم في خِناق المجتمع بذاك الشعار، الذي يعد أسوأ ما نضح عنها “إعادة صياغة الإنسان السُّوداني”، وهو ما نظن أنه كان هدفاً استراتيجياً خَصَّصَت العُصبة من أجله، وزارة في بواكير عهدها بالسُّلطة (وزارة الرعاية والشئون الاجتماعيَّة)، وتولى مهامها علي عثمان محمَّد طه. ومنذ ذاك الزمن، اجتهدت العُصبة في الكيفيَّة التي تحقق بها استلاب الشخصيَّة السُّودانيَّة وقولبتها في إطار جديد. وفي تقديري أن ذلك الإجراء يُفسِّر حالة الذُهول التي انتابت البعض، لكأنما يُوحي بأن السُّودانيين استيقظوا بعد رُبع قرن أو يزيد من ثباتٍ عميق، واكتشفوا أن لصَّاً تسلل إلى ديارهم في ليلٍ بهيم، وسرق منهم عاداتهم وتقاليدهم وتُراثهم وتاريخهم، بل حتى أحلامهم، بصورة باتت معها استدارة عقارب السَّاعة للوراء أمراً عصياً إن لم يكن مستحيلاً!

مِنَ المُفارقات التي كشفت عن نفسها مُؤخراً، بعد أن جرت مياهاً آسنة كثيرة تحت الجسر، ما أفصح عنه أحد أساطين الأجهزة الأمنيَّة في كيفيَّة توجيه الشعب والتحكُّم في مصائره وخياراته عبر الاستراتيجيَّات سالفة الذكر، وتحت مظلة المشروع الأيديولوجي الحَضَاري. جاء هذا في سياق حوار مُطوَّل أُجرى مع مدير جهاز الأمن والاستخبارات السَّابق، الفريق أوَّل أمن صلاح قوش. ففي معرض ردِّه على سُؤالٍ عن الكيفيَّة التي صار جهاز الأمن بموجبها قوَّة نظاميَّة، أفصح المذكور عن الهدف الخبيث، الذي قضى بتسليحهم ليُصبحوا “مقاتلين” – على حدِّ تعبيره: «تسليح القوَّات جاء بعد مشاورة الرئيس وبدأ بالبشر، بدأنا بألف (1000) شخص مُدرِّبين بكفاءة عالية، والفكرة الأساسيَّة أن إعداد فردٍ بكُلِّ متطلباته.. ثلاثة وجبات، وعلاج، وسيارة لاندوكروزر، وتسليح جيِّد، ومُرتب كويِّس، وجملة التكاليف دي تساوي قوَّة ضاربة تحسم كل شيء في زمن يسير»[8]. أنظر كيف يتم النظر لمفهوم السُّلطة، و“قوش” ليس وحده بهذا الفهم، فذلك ديدن عُصبته أيضاً. ولعلَّ ذلك أصدق ما يُقال عنه في المثل السائد: “كل إناء بما فيه ينضح”!

بالعودة قليلاً للوراء، كخلفيَّة تاريخيَّة ضروريَّة في سبيل استجلاء مفهوم الأمن وتوابعه، يمكن القول إنه لم يَغِبْ الأمن عن اهتمام القُوى الاستعماريَّة متعدِّدة الهُويَّات، والتي جثمت على صدر السُّودانيين لنحو مائة وعشرين عاماً مناصفةً بين استعمارين. فقد نَحَتْ إلى استخدام الأمن بمفهومه السِّلبي، أي من الوجهة التي تعزِّز قبضتها الاستعماريَّة على البلاد والعباد، ولم يكُن معنياً بجلب الطمأنينة والأمان بالطبع. فعلى سبيل المثال، قامت الإدارة التركيَّة بتشكيل قوَّة بوليس تحت إدارة المآمير المصريين، وذلك نسبة لإلمامهم ببعض المسائل القضائيَّة، وتحت إمرتهم بعض الجُنود والضُبَّاط السُّودانيين. من جهة ثانية، كانت الإدارة البريطانيَّة قد أنشأت إدارة للأمن (قلم الاستخبارات) عُيِّن لها مستر ديفيس مديراً للاستخبارات في العام 1926، وصارت تابعة لأقسام الشرطة التابعة بدورها لوزارة الداخليَّة.

كما تضمَّنت الإدارة قسماً للبوليس السياسي، وكانت مُهمَّته متابعة النشاط السياسي المُناهض للاستعمار، وبالأخصِّ النشاط الشيوعي أو “النشاط الهدَّام”، كما كان يُوصف من قِبَل المُستعمِرين، والذين كانوا أكثر حرصاً في عدم الارتباط بمصر، أو تمدُّد العلاقة معها بجوانبها المُختلفة. وبمرور الزمن، أصبح من مهام تلك الإدارة مُتابعة أنشطة العُمَّال والمُزارعين والطلَّاب والمُوظفين والتُجَّار والطوائف الدينيَّة، ومحاولة احتواء ما يُمكن احتواءهم بالإغراءات تارة، وبالتهديد والوعيد واستخدام العُنف تارة أخرى. وكما هو معروف، هُناك ثمَّة معادلة طرديَّة في ظِلِّ الاستعمار، تشير إلى أنه كلما زاد مستوى الوعي الوطني، زاد تلقائياً مضاعفة الاهتمام بالأمن، ذلك، كما هو الحال عندما أصبح من مهام دائرة الأمن القيام بعمل استخباري في أوساط الجيش!

أما المهديَّة، فقد حاولت في حقبتها الاستفادة من تُراث الاستعمار، وذلك باستنباط نمطٍ أمنيٍ يقوم على الولاء للسُّلطة الروحيَّة قبل السياسيَّة (الدولة) والتي جعلت من الولاء لها ولاءً للفكرة، أي تكريس “الفردانيَّة” – إن جاز التعبير– من خلال التجسُّس والتحسُّس. وقد وُجِّه ذلك بإشكاليَّة تمدُّد الدولة وحاجتها إلى ترابُطٍ وتواصُلٍ أطرافها، وتضاعفت الحاجة لجهازٍ أمني يحافظ على السُّلطة السياسيَّة التي تمدَّدت، لا سيَّما بعد تولي الخليفة عبدالله التعائشي بعد وفاة الإمام محمَّد أحمد المهدي. وهو التحوُّل الذي تمَّ في ظِلِّ شبه عصيان قبلي، أي من قِبَل “الأشراف” وهم آل البيت المهدوي، وشبه تمرُّد ديني من مشايخ طرق صوفية “الفُقراء” كما كانوا يُسمُّونهم، وشبه فلتان شخصي من أفرادٍ لا يتمتعون بأي سُلطات في جهاز السُّلطة الإداري. تلك الظروف مجتمعة، دفعت بالخليفة عبدالله لاستخدام العُنف المُفرط، واللجوء إلي استخدام طرائق التفويض الإلهي لتثبيت أركان سُلطته الروحيَّة (الدينية) والسياسيَّة معاً!

بعد الاستقلال، تبلورت الحاجة الماسَّة لجهاز أمن تكون مهامه نقيض للمهام السَّالبة التي كان تقوم بها إدارة الأمن الاستعماري، وذلك لحماية الاستقلال الحديث والمُحافظة على سيادة الدولة الوليدة. فأُنشأت إدارات أمنيَّة أُلحِقت بوزارة الداخليَّة، أي على ذات النمط الهيكلي الاستعماري، مع إضافة إداراتٍ للأمن الخارجي. لكن اتساع رُقعة حرب الجنوب في ظِلِّ نظام الفريق إبراهيم عبُّود، أو ما اُصطلح على تسميته “الديكتاتورية الأولى”، خلقت تداخُلاً بين مهام الجهازين، وبدأ التذمُّر من تغوُّل كل منهما على الآخر، في دولة هشَّة المُؤسَّسات.

ثمَّ جاءت ثورة أكتوبر، والتي كان تعقَّد مشكلة الجنوب سبباً رئيسياً فيها. فاشتدَّ السُّخط من مُمارسات جهاز الأمن على إثر تغليبه حماية النظام، مثلما هو الحال في أي نظام ديكتاتوري، بالرغم من أن لتداعي الأحوال الأمنيَّة يداً في ذلك، مِمَّا أدَّى إلى استشهاد الطالب أحمد القرشي طه، وهو الحَدَث الذي قاد الثورة إلى نهايتها المنطقيَّة المعروفة!

عادت مسئوليَّة الأمن أدراجها إلى وزارة الداخليَّة في أثناء الفترة الانتقاليَّة التي أعقبت الإطاحة بالنظام الديكتاتوري الأوَّل. ورأس مجلس وزراء تلك الفترة السيِّد سِرَّالختم الخليفة، وكان من البديهي أن يكون للأمن فيها نصيبٌ وافر من الاهتمام. فأسندت وزارة الداخليَّة إلى السيِّد كلمنت أمبورو، أحد أبناء زُعماء جنوب البلاد، وقد مثَّل الاختيار إشارة إيجابيَّة، نظراً لتعقيدات المُشكلة المعروفة. واستمرَّ الدور الطبيعي لجهاز الأمن في الفترة الديمقراطيَّة الثانية التي تلت الفترة الانتقاليَّة. بَيْدَ أن الأمور نكصت على عقبيها، بعد إجهاض النظام الديمقراطي بالانقلاب العسكري الثاني في العام 1969، وتأسيس ما اصطلح عليه بـ“ديكتاتوريَّة الفرد” (جعفر نميري) والتي استند فيها النظام على جهاز الأمن بعد تأسيسه بشهور قليلة من الانقلاب، وتحت إشراف الرائد مأمون عوض أبو زيد!

نما الجهاز، نظراً لطبيعة النظام الأيديولوجيَّة آنذاك، في كنف جهازين دوليين يُعدَّان من أقوى الأجهزة في العالم، وهُما: الجهاز الروسي “KGB” والألماني الشرقي المعروف باسم “شتازي”، حيث ابتعث النظام كوادر للتدريب هُنا وهناك. لكن ما لبث أن انقلب السِّحر على السَّاحر بعد انقلاب يوليو 1971، الذي اكتوت بنيرانه العناصر العاملة في جهاز الأمن بملاحقات وسجون وتشريد. ومِن ثمَّ بدأ التحوُّل الدراماتيكي نحو اليمين (الغرب)، ونشطت أروقة الجهاز لحماية النظام، ممثلاً في حماية رئيسه (حُكم الفرد) وتلقائياً أصبح الجهاز ينمو ويتضخَّم تحت رعاية وكالة الاستخبارات الأمريكيَّة المعروف اختصاراً بــ“C.I.A” واستخباراتٍ أوروبيَّة، فتراكمت خبراته وتمدَّدت صلاحيَّاته، واستمرَّ الأمر على هذا المِنوال حتى حُدوث الانتفاضة الشعبيَّة التي أسقطت النظام في السادس من أبريل عام 1985، ومن المفارقات، عجز الجهاز بكُلِّ إمكاناته وخبراته التي ذكرنا عن حماية النظام من السُقوط، وصار كأنه “فصْ مَلح وذاب” كما يقولون، وتلك سُنَّة ماضية في كل الأنظمة الديكتاتوريَّة!

ثمَّة نقطة جدليَّة هامَّة في هذا الخُصوص، وتتمثل في الجَدَل الذي دار بعد انتفاضة أبريل حول صحَّة إجراء حَلِّ جهاز الأمن أو العكس؟! ليس من باب نبشٍ للماضي حول حدثٍ انتهى بانتهاء مراسيم دفنه، ولكن لأن ما جرى يمكن أن تجري وقائعه مرَّة أخرى أمام ناظرينا، ويغمُرنا ذات الجَدَل البائس، لا سيَّما، وأنَّ التاريخ أعاد نفسه بصورةٍ أسوأ. وعلى الرغم من أن ثمَّة أموراً متشابهات بين أجهزة الأمن في كنف الأنظمة الديكتاتوريَّة، إلَّا أن تناسُل وتضخم أجهزة أمن دولة الإنقاذ، علاوة على مُمارستها جعلت منها حالة فريدة غير قابلة للمُقارنة. على كلٍ، كان اللافت للنظر أنه برغم صدور قرار من المجلس العسكري الذي رأسه المشير عبدالرحمن سوار الذهب بحَلِّ كُلِّ مُؤسَّسات الدولة، بما فيها الجهاز، إلا أنه تعرَّض للجَدَل حول ضرورة “التصفية” أم “الحل” كما ذكرنا. وبعد أن استقرَّ الأمر على خيار “الحل”، لم يُنفَّذ إلا بعد عدَّة أيام، حيث تمَّ اعتقال كبار الضُبَّاط، تحديداً يوم 11/4/1985 ونُقلوا في سيَّاراتٍ كبيرة إلى سجن كوبر!

تمَّت تسمية جهاز الأمن الجديد في الفترة الانتقاليَّة بـ“الأمن الوطني”، وعُيِّن لرئاسته اللواء كمال حسن أحمد، والفاتح الجيلي مديراً للأمن الداخلي، وعُثمان السيد مديراً للأمن الخارجي، ثمَّ كُوِّنت لجنة لتصفية جهاز أمن الدولة برئاسة العميد الهادي بُشرى، إلَّا أن ضُبَّاط القوَّات المسلحة الذين تمَّ تعيينهم لحصر الضُبَّاط العاملين في الجهاز، كانوا هُم: العقيد عُمَر حسن أحمد البشير، العقيد عثمان بليَّة، العقيد عثمان الفكي عبدالوهاب، العقيد عبدالله علي عبدالله، المقدم حسين علي حسين، الرائد كمال علي مختار[9]، واتَّضح أن أربعة منهم ينتمون لتنظيم كان إسلامياً في ظاهره، بينما كان انتماؤه كاملاً لجماعة الإخوان المسلمين[10].

لسنا بصَدَد تقييم تلك الفترة الانتقاليَّة، فذاك حديثٌ له مجال آخر، المُهم أن الفترة الانتقاليَّة مضت تجرجر أذيال العجز والخيبة والفشل، وفي خلفيَّة تلك التراجيديا، كانت هناك ثورة واعدة تموت موتاً بطيئاً، بل هيَّأت المسرح لموت الحِقبة الديمقراطيَّة التي تلتها!

كانت تلك الحِقبَة الديمقراطيَّة فترةً كالحة المَلامِح، غاب وجهها في ظِلِّ عجز تام، أحاط بها ونصب لها سُرادق للعزاء، ومن المُفارقات أن جهاز الأمن مثَّل فيها سنام العجز. كان الجهاز قد تعرَّض للمُحاصَصَة الحزبيَّة بين الحزبين المُؤتلفين – الأمَّة والاتحادي الديمقراطي، وعندما انقضَّ خفافيش الظلام على الحقبة الديمقراطيَّة وأجهضوها بالانقلاب العسكري فجر يوم الجُمعة 30/6/1989، كان الجهاز أوَّل الغائبين، وقد سَرَدنا في كتابٍ آخر كيف أن رئيسه الراحل عبدالرحمن فرح الذي ينتمي لحزب الأمَّة، كان رجلُاً كامل الأهليَّة في العجز وتواضُع المَقدِرَات، ولهذا لم يكُن غريباً حين وقوع الانقلاب أنه لم يلجأ لوسائل التقنية، وإن كانت آنذاك لم تشهد التطوُّر كما الوضع الآن، وإنما هَرَعَ يسأل جيرانه وبعض الأهل من صِحَّة الانقلاب[11]، وساهم ذلك العجز في نجاح الانقلاب، ولذا عندما شُيِّعت الحِقبة الديمقراطيَّة، لم يذرف الأقربون دمعة عليها، في حين اعتَصَرَ الألم أكباد الأبعدين!

بعد نجاح الانقلاب، وقُبَيْلَ انكشاف هُويَّته الأيديولوجيَّة، كان للعُصبة الحاكمة هوسٌ خاص بالأمن، وهو هوسٌ ظلَّ يعلو ويهبط تبعاً لمُجريات الواقع، ولهذا لم يكُن غريباً أن تتكاثر الأجهزة الأمنيَّة في بداية سنوات النظام (سنتحدَّث في الفصل القادم عنها بالتفصيل)، وتفاقمت الظاهرة لدرجة صعُبت فيها الرقابة عليها، حتى من قِبَلِ الحاكمين أنفُسهُم. وفي هذا الإطار، لا غُرُوَّ أن أتى بعضُهُم ببدعٍ لم تقُم بها أنظمة ديكتاتوريَّة مُماثلة، ولا خطرت على قلب بشر. ولنضرب بذلك مثلاً، إذ عَمَدَ أحدُهُم، وهو الدكتور مجذوب الخليفة، إلى خَصْخَصَة الأجهزة الأمنيَّة والشُرطيَّة، بحيث صار لديه أجهزته الخاصَّة، الخاضعة لمشيئته، ولا سُلطان للدولة عليها، وكان حينذاك والياً على العاصمة الخرطوم[12]. «تلجأ “الأمنوقراطية” إلى خصخصة الأمن والقمع، أي عدم مركزيته في يد الدولة، إذ تقوم مؤسسات غير حكومية بدور قمعي وتعسُّفي واضح»![13]

من باب الاستطراد حول ما ذكرنا أعلاه عن خَصْخَصَة الأمن، نستندُ إلى قصَّة استقيناها من مصادر لا يُساورنا أدنى شكٍ في مِصداقيَّتها. حدث ذلك مطلع الألفيَّة الثانية – أي عام 2000.. كان أحد الزُملاء الصَّحافيين قد كتب تحليلاً انتقد فيه إجراءً قام به الدكتور مجذوب الخليفة، حظر بموجبه عمل النساء في قطاعاتٍ مُعيَّنة. ولسببٍ سيأتي ذكره، طلب السيِّد علي عُثمان محمَّد طه من زميلنا الصحافي الحُضور لمنزله في ضاحية الرِّياض، وكانت بينهما علاقة تسمح بذلك من قبل أن يُصبح الأخير متنفِّذاً في النظام الجديد.. عند التقائهما، أظهر له طه استحساناً بيِّناً على ما كتبه، ولكن كمن استدرك، قال له مباشرةً: «ولكن ألا تخشى من مجذوب، ألا تعلم أن لمجذوب جهاز أمن خاص وشرطة خاصة؟!»، فبُهت الذي سمع ووجم واستعصى عليه فهم الأمر، واحتار في اختيار الخانة المُناسبة لتسكين القول والحقيقة الخطيرة التي علم بها مِمَّن كان يُوصف بـ“الرَّجل القابض على الخيوط كلها”، كما اختلط أمامه المشهد، وتضاربت المعلومات واضطربت القراءات، وأيقن زميلنا أن الخُيوط بعد أن فلتت من يد التُرابي، صارت تحرِّكها أصابع أيادٍ كثيرة، ومصيرها أن تشتبك، فآثر السَّلامة.. أو كما قال!

في ظِلِّ الأنظمة الديمقراطيَّة، يكون مُناطاً بأجهزة الأمن جمع المعلومات وتنقيتها ومِن ثمَّ تحليلها وتقديمها للجهات التنفيذيَّة المعنيَّة، وذلك لكي تُعينها في دورها عند المُحافظة على أداء مُؤسَّسات الدولة. ومن المُفارقات، أن هذه المهام هي نفس المهام المُثبتة في دُستور النظام الحالي، والتي نصَّت في بنود الترتيبات الأمنيَّة، على أن يكون هناك جهازٌ واحد للأمن القومي، وحُدِّدت مهامَّه وفقاً للقانون: «يكون جهاز الأمن القومي جهازاً مهنياً، ويكون التفويض المُخوَّل له هُو تقديم النُصح والتركيز على جمع المعلومات وتحليلها، وتقديم المشورة للسُّلطات»، ولكن الحُواة الجُدُد، والمُغفلين النافعين القِدَامى، كان كل واحد منهم ينظر لهذه الطلاسم بعين التآمُر!

ذلك ليس بمستغرب من نظامٍ ظلَّت تُؤرِّقه مسألة الشرعيَّة الدُستوريَّة مُنذُ الانقلاب في العام 1989، وقد حاول التحايُل عليها بطُرُقٍ شتَّى – بلا جدوى – على مدى سنواته في سُدَّة الحُكم. والحركة الشعبيَّة التي لعبت دور المغفل النافع، لم يكن الأمر بذي بالٍ بالنسبة لها. فالدُستور مثار حديثنا هذا، هو دُستور الفترة الانتقاليَّة طبقاً لاتفاقيَّة نيفاشا (اتفاقية السلام)، المُوقعة بين النظام والحركة الشعبيَّة لتحرير السودان في العام 2005، واستمرَّ الحُكم به “نظرياً” طيلة سنوات الفترة الانتقاليَّة الست، بل من فرط توهُّم دهاقنة النظام أن الاتفاقيَّة ودُستورها أسبغت على حُكمهم صفة الشرعيَّة الدُستوريَّة، ظلَّ العرض مُستمراً حتى بعد أن انفصل الجنوب في العام 2011، بل لا أعتقد أن ثمَّة فائدة يمكن أن تُجنى، إن ذكرنا المساومات التي جرت بين الطرفين عندما لاحت في الأفق علامات الانفصال، وأدركت الحركة الشعبيَّة أنها ستنكفئ جنوباً!

ليت الأمر توقف على أفعال الحُواة تلك، ولكن عنَّ للذين استمرأوا تزوير إرادة الشعب السُّوداني أن يأتوا بشيءٍ عجيب، استلوه من جُرابٍ لا ينضب مُعينه. ففي يوم 4/1/2015، قدَّمت السيِّدة بدريَّة سليمان نيابة عن رئاسة الجمهوريَّة تعديلاتٍ ليقوم المجلس الوطني بإجازتها. تلك التعديلات، أو إن شئت فقُل “خروقات على خروقات”، موجودة أصلاً، كان من بينها فقرة مادة تختص بجهاز الأمن القومي، تقرأ: «يكون جهاز الأمن الوطني قوَّة نظاميَّة مُهمَّتها رعاية الأمن الوطني الداخلي والخارجي، ويعمل هذا الجهاز على مكافحة المُهدِّدات السياسيَّة والعسكريَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة وكافة أنواع الإرهاب والجرائم العابرة للوطنيَّة». وبالطبع لم يكن مرجوَّاً من المجلس، الذي يقف هُو نفسه شاهداً على تزوير إرادة الشَّعب، أن يعترض على إجازتها، غير أن الحَيْرة غَمَرَتني في تعبير “الجرائم العابرة للوطنيَّة”، الذي لم أجد له تفسيراً!

دعونا نتناول نذراً من صراع الكواليس ذاك، بالقدر الذي يتسق مع سردنا هذا. تلك الفترة، كانت قبل أن تُدبِر الحركة الشعبيَّة لتحرير السُّودان جنوباً، وتحديداً قبل انتخابات العام 2010، التي كانت في نهاية المرحلة الانتقاليَّة، كانت البلاد قد أصبحت تغلي كالمِرجَل. سرَّبت إلينا مصادرنا العليمة آنذاك تفاؤُلها ببارقة أملٍ لاحت في الأفق، ويمكن أن تهيئ للبلاد رُشداً يُخرجُها من ظُلُمات الانفصال المُحتمل. بل قد تكون ترياقاً للعلاقة المتأزِّمة بين الشريكين أنفُسهم، وكان تأزُّمها هُو ما جعل الانفصال جاذباً لكلا الطرفين. آنذاك تقدَّم بعض مِمَّن يُمكن أن يُوصفوا بـ“الحكمة” في زمنٍ غابت فيها العُقُول، بمقترح تمَّ تسويقه أولاً في أروقة الحركة الشعبيَّة لتحرير السُّودان، لإسكات الدَّاعين للانفصال، وقد وجد صدى مقبولاً كآخر فرصة للبقاء ضمن الدولة السُّودانيَّة المُوحَّدة. طبقاً لتلك المصادر، قضى الاقتراح بترشيح الفريق سلفا كير ميارديت رئيساً للجمهوريَّة في الانتخابات، وذلك بضمان فوزه، أي أن يعمل الطرفان لهذا الهدف الذي يحول دون الانفصال!

تحرَّك وفدٌ من قادة الحركة الشعبيَّة إلى واشنطن في أواخر ديسمبر من العام 2009، نذكُر منهم كلاً من باقان أموم، الأمين العام للحركة الشعبيَّة، وأليجا مالوك، القيادي الذي أدمن الحديث عن الانفصال حتى بحَّ صوته، ودينق ألور، الذي كان يشغل منصب وزير الخارجيَّة، وآخرين. وضعوا المُقترح بين يدي ثقاة في الإدارة الأمريكيَّة باعتبارها “الرَّاعي الرَّسمي” للاتفاق، بل القُطب الأعظم الذي لا يُردُّ له طلب. من جانبها، لم تستهلك الإدارة وقتاً طويلاً في المُوافقة على المُقترح، ليس حُباً في سواد عيون السُّودانيين، وليس لأنه يُبدِّد مخاوفها من الانفصال، ولكن لأنه – أي المقترح – يجعلها تنام نومَ قرير العَيْن هانئها بعدم فتح الباب لموجة انفصالات تقف متأهِّبة في القارة الأفريقيَّة بصورة عامَّة، ودول الإقليم بصورة خاصَّة. أمَّا ما أفرزته الأحداث بعد أن تدفقت مياه النيل الأبيض تحت الجُسُور، فيؤكد لكأنما الإدارة الأمريكية قرأت “فنجان” الأحداث!

على كلٍ، عاد الوفد مبتهجاً بتسجيل هدفٍ استقرَّ في المرمى المقصود، لا سيَّما، بعد أن أعلمتهُم الإدارة الأمريكيَّة بإمكانيَّة توصيل الفكرة لرافعة إقليميَّة. كانت تلك الرافعة هي المملكة العربيَّة السعوديَّة، بمسوغ لا يخفى على أحد، وهو الحفاظ على أمن البحر الأحمر، الذي يمكن أن يُؤثر فيه الانفصال. طلبت الإدارة الأمريكيَّة من المملكة السعوديَّة دعوة الرئيس المشير عُمَر البشير، ووضع الفكرة بين يديه، مع بعض الحوافز أو المُشهيَّات التي درجت عليها في مثل هذه المواقف، ويُقالُ عنها في الثقافة السياسيَّة الأمريكيَّة Political Candies. كانت تلك الحوافز عبارة عن تقديم عرضٍ للرئيس المُشير بالإفلات من حبل المحكمة الجنائيَّة، الذي التفَّ حول رقبته، والبقاء كلاجئ سياسي في المملكة السُّعوديَّة إلى جوار مَن يدَّعي شجرة نسبه بهم. وبالفعل قدَّمت المملكة العربيَّة السُّعوديَّة دعوة عاجلة له بزيارتها، والتي لبَّاها مُسرعاً، بل مُتجاهلاً عُرف دَرَجَ عليه كُلَّ الرُّؤساء السابقين بمن فيهم هُو، بغضِّ النظر عن شرعيَّتهم، وهُو مخاطبة الأمَّة في اليوم الأوَّل للعام الجديد، الذي يصادف في نفس الوقت استقلال السُّودان!

رفض الرئيس المُشير الطلب، ولكنه ذرَّ على مسامع مضيفيه السُّعوديين أسباباً كي تبدو مقنعة بالنسبة لهُم، ولكنه لم يُفصح عن السبب الحقيقي، وهو صراع طامحين على السُّلطة (وكان يقصد الصِّراع بين مجموعتي علي عُثمان ونافع علي نافع) والمُتصارِعون مُختلفون فيما بينهم، ولكنهم مُتفقون على رئاسته، وبالتالي قال لمُضيفيه، أنه إذا تخلى عن السُّلطة فقد لا تصل لسلفا كير، وقد تفتح الباب لاضطراباتٍ وعدم استقرار يمس البلاد كلها، ولا يتوقف عند حُدود انفصال الجنوب وحده. استقلَّ المشير طائرته وعاد أدراجه.

أمَّا الذين يقرأون الكف، فقد كانوا يعلمون أن الجنوب سينفصل، وأن السُّودان وقضيَّته ستزداد تعقيداً جرَّاء المحكمة الجنائيَّة، وهُو ما حدث بالفعل. وحقَّ للذين استبانوا النُصح قبل ضُحى الغد، أن يقولوا إن ثمَّة شخصاً واحداً اسمه عُمَر حسن أحمد البشير تسبَّب في كارثة حاقت بقُطرٍ عظيم، ضمَّ في حناياه المُمزَّقة أكثر من أربعين مليون نسمة، رَحَلَ ثُلُثِهِم وبقى الثُلُثان ينتظران!

توالت السنوات والصراعات على السُّلطة، تعلو وتهبط في الخَفَاء. تغيَّر المشهد قليلاً بعد الانفصال، فقد تمرَّس الرئيس “الضرورة” على صراع الكواليس، وإن لم يكن جزءً منه، فها هُما “علي” و“نافع” – كما قال – قد اتفقا على رئاسته كخيار يحِد من طموحات الطرفين للوصول إلى سُدَّة الرئاسة. فعوضاً عن أنه كان يمنح علي عثمان ومجموعته أذنه اليُمنى، ونافع ومجموعته أذنه اليُسرى، لم ينتظر الرئيس المُشير حتى يلتفَّ الحبل حول رقبته. فبدأ في ممارسة نفس الحياكة السياسيَّة التي تعلَّمها من خُصُومه، فاستوجب على علي عثمان أن يمنحه ذات أذنه اليسار، وعلى نافع أن يمنحه ذات أذنه اليمين، وصار المتحدث الأوحد. إذ اعتمد على ساقين لتشديد قبضته على السُّلطة.. الساق الأولى، هي القوَّات المسلحة، والتي أقام في وزارتها الفريق أوَّل عبدالرحيم محمَّد حسين ما أقام عسيب.. أما الساق الثانية، فكانت جهاز الأمن والمُخابرات، وتولى أمر الإشراف الباطني عليه الفريق أوَّل بكري حسن صالح. وهُنا قد يُدرك البعض لماذا ظلَّ متمسِّكاً بهذين الرفيقين، علماً بأن الأخير هو الوحيد الذي بقي من جُملة الخمسة عشر كوكباً الذي نفذوا الانقلاب!

عوداً لما مضى، رُبَّ سائلٍ عن الذي كان بين علي عثمان محمَّد طه ومجذوب الخليفة آنذاك، والذي دعا الأوَّل لفضِّ بكارة توجُّسه مع الثاني أمام ثالثٍ لا يعلم عنها شيئاً. الإجابة – ببساطة – أنَّ الذي كان بينهما هُو الذي ظلَّ يُسيِّر أجندة سَدَنة العُصبة الحاكمة، تارة في الخفاء وتارة أخرى في العَلَن، وذلك على مدى سنوات قبضتهم على زمام السُّلطة. وفي واقع الأمر، فإن الصِّراع على السُّلطة سُنَّة وضع شرعتها علي عثمان نفسه، مع التأكيد على أنهم كلهم مُتآمرون. لكن علي عثمان طه – بالتآزُر مع متآمرين من لجنة الستة التي كوَّنها الدكتور حسن التُرابي – كانوا قد بدأوا تآمُر الخفاء عليه عقب نجاح الانقلاب مباشرة، حينما أودعوه سجن كوبر مع بقيَّة قيادات الحقبة الديمقراطيَّة. وكان من المُفترض أن يقضي بضعة أيام لا تزيد عن الشهر، لكنها تطاولت لنحو ستة أشهر، خرج بعدها الشيخ عرَّاب الانقلاب ليجد أن الأمور سبحت بعيداً عن دائرته، وشَرَعَ يعمل على استعادتها، سواءً بحنكته السياسية أو مُكرِهِ ودَهَائِهِ المعروفين، وتجلى ذلك في سلسلةٍ من الأحداث التي كانت “المُفاصلة الكُبرى” في العام 1999 ختامها[14]!

على ذاك المنوال، استمرَّ صراع الكواليس بين “الإخوة الأعدقاء”، والذي أعاد للأذهان ما كان يدور في قصور بني أميَّة. ابتدره الدكتور مجذوب الخليفة إزاء علي عثمان، الذي أصبح الحاكم بأمره، وصار الحاكم المُفترض (عمر حسن أحمد البشير) مجرَّد خيال مآتة. آنذاك، تمدَّدت طموحات مجذوب الخليفة لكي يصبح الرئيس الفعلي، ومن المُفارقات أنه بدأ فعلاً في تقمُّص الدَّور، وبدأ يُرسل إشاراتٍ مباشرة وغير مباشرة لمن يهُمَّه الأمر، وكانت تهدف إلى توصيل رغائبه في أنه البديل المُرتقب، وأنه من سيرث عرش الحُكم، في أي لحظة تغفو فيها عين التاريخ. وكان لا بُدَّ أن تثير مثل هذه الإيحاءات مخاوف علي عثمان طه، الذي قُلنا إنه كان الحاكم الفعلي من وراء الكواليس بدون تقمُّصٍ للدور!

ولكن لماذا تمدَّدت طموحات مجذوب الخليفة؟! ذلك سؤالٌ أرهق المُراقبين بصورة عامَّة، والمُقرَّبين بصورة خاصَّة. وسواءً هؤلاء أم أولئك، فإن كلا الفريقين قد خبروا وتمرَّسوا على صراعات الظلام من قبل أقطاب الحركة الإسلامويَّة. لهذه فهُم – قيادات الحركة – يعرفون بعضُهُم بعضاً جيداً. يقولون إنهم خبروا في “مجذوب” غُروراً بيِّناً، لازمه منذ أن كان غريراً في صُفوف التنظيم الإسلاموي، وأنه ازداد انتفاخاً بُعَيْدَ تخرُّجه من كليَّة الطب في جامعة الخرطوم. ويزيدون، أن المُقرَّبين لاحظوا بدون أدنى مُعيناتٍ، أن نرجسيَّته انطوت على الإحساس بالتفوُّق على قُرنائه. في حين يُعزي آخرون تلك الأحاسيس إلى جذوره الأسريَّة، ذات الطابع الديني التقليدي، وإلى المناخ العام الذي جعل للقبيلة اليد الطولى بين العُصبة. لعلَّ هذا وذاك هو ما ترسَّخ في خُويِّصَة نفسه.

لكن خُبراء المُؤامرات في دهاليز الحركة الإسلامويَّة يعزُون تضخُّم الذات إلى اعتقاده بأنه لعِبَ دوراً كبيراً في الصِّراع الذي أقصى التُرابي من مسرح السُّلطة، وقبل ذلك، هناك من يُحيل الأمر برُمَّته إلى الدور الذي لعبه في تثبيت أركان الانقلاب. فقد عكف بمعاونة شريكٍ آخر في الإثم، وهو العقيد الطيِّب إبراهيم محمَّد خير، الشهير بـ“الطيِّب سيخة”، على تصفية الآلاف من العاملين في الخدمة المدنيَّة والنظاميَّة، وهي الجريمة التعسفيَّة التي سُمِّيت تحقيراً “الفصل للصالح العام”. ويُذكر أن عدد الذين فُصِلوا في السنين الأولى للانقلاب بلغ أكثر من مائة ألف تقريباً!

في واقع الأمر، يُعدُ أمر الفصل التعسُّفي إجراءً “نازياً” بامتياز، وهو من أسوأ ما ارتكبته العُصبة الحاكمة في حق الشَّعب السُّوداني مِن آثام، ويتحمَّل المذكورون أوزارها، وحريٌ بنا القول إن الأوَّل مضى إلى رحاب ربِّه، وهو كفيلٌ به.. أما الثاني، فينتظر كُفلاء الدُّنيا. لقد خلق إجراء “الفصل التعسُّفي” تعقيداتٍ عميقة في المُجتمع والوجدان السُّوداني. لم يكُن الأمر مجرَّد إحلال من سمَّوهم بـ“أهل الولاء” مكان أصحاب الكفاءة، فقد دمَّر القرار جهاز الخدمة المدنيَّة، الذي كان يُضربُ به المَثل في الاستقامة والخبرة (شاركت في ذلك أيضاً الديكتاتوريَّة الثانية)..

من ناحية أخرى، ساهم القرار في زيادة مُعدَّلات الفقر في البلاد، لتُصبح وفق المصادر الاقتصاديَّة أكثر من 70%، في حين أن إحصائيَّات أهل النظام استقرَّت عند نسبة 46%، وسواء هذه أو تلك، فقد أدَّى تفاقُم الفقر إلى هجرة مُكثَّفة لم يشهد المُجتمع السُّوداني لها مثيلاً في تاريخه.

تُقدَّر الأعداد التي غادرت البلاد في العُقُود الماضية بما يُناهِز عشرة مليون نسمة (بإضافة اللاجئين في دول الجوار جرَّاء الحُروب التي تواصلت، وتتزايد النسبة حينما نُضيف لها النازحين داخل الوطن، والذين غادروا إلى الدار الآخرة جرَّاء حُروب الجهات الأربعة). كذلك كان للقرار تأثيراته السَّالبة على الطبقة الوُسطى التي تضعضعت، وصار المُجتمع بين فكَّي طبقتين، فقيرة عريضة وقلة غنيَّة. وزوال الطبقة الوُسطى يعني زوال ثقافة وقِيَم ومُثُلٍ مِن مجتمع كانت تلك صفاته. ولأنه لا فضيلة مع الفقر – كما في القول السائد – فقد أفرز القرار انحرافاً في الأخلاق، ذلك ما تقف شاهدة عليه “دار المايقوما لفاقدي السند”، حيث يؤمُّها سنوياً ما يُقدَّر بألف طفل، غير الذين يُقبَرون، والذين تنهشُهُم الكلاب الضَّالة، والذين يتم التخلُّص منهم بطُرُقٍ لا إنسانيَّة. وتلك التحوُّلات والخلخلة المُجتمعيَّة قد أصابت المُجتمع في مقتل.

الغريب في الأمر، أنَّ كُلَّ هذه السلبيَّات التي لا تحتاج إلى مجهر لرُؤيتها، ظلَّ الحاكمون ينظرون لها بعينٍ حولاء، لا ترى مُنغِّصَاتها!

بالعودة لمُسَلسَل صراعات السُّلطة في الكواليس، استبطن علي عُثمان طه نوايا مجذوب الخليفة، لكنه كالعهد به في طرائقه التي يعرفها المُقرَّبون، يتحاشى المُواجهة والتصعيد، ويعمل كما تعمل “أنثى العنكبوت” التي ذكرنا في مدخل هذا الكتاب. وظلَّ التنافُس الخَفِي يجري في الخَفَاء صُعُوداً وهُبُوطاً بين الطامِعين في كُرسِيِّ الرئاسة، واستمرَّ ردحاً من الزَّمن، إلى أن طاف المَنون بكأسه التي يتجرَّعها كُل البشر، وذهب مجذوب الخليفة إلى لقاء ربِّه. ولو أن المرء يعلم بما تضمُرَهُ النُفوس، لقُلنا إن علي عثمان محمَّد طه تنفس الصَّعداء بموت مجذوب، فمضت سفينة طُمُوحاته تمخُر عُباب بحر هادئ، ما لبث أن هاج وماج واضطرب بعد ظُهُور منافسين جُدُد، هُم في الغالب مِمَّن استسهلوا صُعُود الجبال بعد أن ملَّوا العيش بين الحفر!

من ناحية أخرى، كانت وفاة مجذوب الخليفة قد فتحت باباً ظلَّ مُوارَبَاً، أي يُفتح حيناً ويُغلق أحياناً، كلَّما جدَّ طارئ. جرت الألسُن سراً برواياتٍ حول طبيعة الحادث الذي تعرَّض له، فانفتح صُنبُور الشُكُوك، نظراً للغُمُوض الذي احتواه، فقد انفجر الإطار الأمامي والخلفي معاً، وتلك مِمَّا يستصعبه العارفون بالمسائل الفنيَّة للسيَّارات. ويقولون أن حادثاً بهذا النمط لا بُدَّ أن يكون بفعل فاعلٍ، أي عن عمدٍ وتربُّص، وذلك عِلمُه عند الله خالق البشر وعالم السرائر وما تضمُر النُفوس. ويُمكن القول إنَّ الغُمُوض الذي صاحَبَ الحادث، سبقته شكوكٌ مماثلة في كُلِّ الحوادث التي راح ضحيَّتها بعضٌ من كوادر العُصبة الحاكمة، سواء كانت براً أو جواً، حيث لاكت حولها الألسُن الرِّواية تلو الرِّواية، ويقولون في الأمثلة الشعبيَّة “ليس هناك دُخَّان بدون نار”، وتلك دهاليز لا يستطيع تحديد أبعادها سِوَى الرَّاسِخُون في التآمُر!

فلنترُك كُلَّ ذلك من وراءِنا ظُهريَّاً، ونمضي مع علي عُثمان، وسفينته التي يقودها نحو قمَّة الهرم.. كانت اتفاقيَّة السَّلام قد أعطته دفعة معنويَّة ومَنَحَتهُ ثقة كبيرة في أنَّ الطريق أصبح مُمهَّداً نحو ذاك الهدف الذي أضمره حيناً. ولكنه تظاهَرَ بمظهر الزَّاهِد عندما أوحى لمُفاوضيه أنه سيتخلَّى عن موقعه “الدُستوري” كرجُلٍ ثانٍ في الدَّولة من أجل الرَّاحل دكتور جون قرنق، وبالفعل كانت تلك عقبة كأداء تكسَّرت فوقها نِصَالُ المُفاوِضِين على نِصَال المُتفاوضين معهم. ولم يدرك المنتشون بأن تضحية المذكور كانت مُكراً ودهاءً، فلن ينقُص شيء طالما ظلَّ هو الماسك على خيوط السُّلطة والمُهمِن على جهاز الدولة مِن وراء الكواليس. والعالِمُون بشخصيَّته يُدركون أنه لن يزهَدَ في سُلطةٍ كان يُخطط لها منذ أن ارتقى في مدارج الحركة الإسلامويَّة!

في خِضَمِّ كُلِّ ذلك، كان هناك ثمَّة شيء يُؤرِّق علي عثمان طه، ويُعيده أدراجه كلَّما صَعَدَ بطموحه نحو العُلا. ذلك أنه ظلَّ طيلة مسيرته تلك يدور في فلك الواقع السُّوداني “المحلي” – إن جاز التعبير– حيث لا سبيل للمُقارنة بينه وبين عرَّاب الحركة الإسلاميَّة الدكتور حسن التُرابي، على سبيل المِثال، فالأخير تعدَّت سُمعَته الحُدُود الجغرافيَّة الإقليميَّة والدوليَّة، بغضِّ النظر عن طبيعة هذه السُّمعَة. وجاء الانقلاب، الذي كان عرَّابُهُ ليُعضِّد ويُمدِّد من تلك السِّمَة، باعتبار أن الانقلاب دشَّن وصول أوَّل حركة إسلاميَّة “سُنيَّة” إلى سُدَّة السُّلطة منذ انهيار دولة الخلافة العُثمانيَّة. وطبقاً لكُلِّ ذلك، وَقَرَ في نفس علي عُثمان أن اتفاقيَّة السلام، عوَّضته الاحتكاك بالمُجتمع الدَّولي، مُمثَّلاً في رُعاة المُفاوضات الإقليميين والدوليين وحُكوماتهم التي تتابع سيرها من وراء ستار!

لكن قبل أن يجفَّ مداد الاتفاقيَّة، ظهر له منافسٌ جديد في السَّاحة ليُبطئ مِن وتيرة طُمُوحه. كان نافع علي نافع قد بدأ الخوض في بحر الطُمُوحات ذاته رغم تواضُع إمكاناته وضَعف مَقدِرَاته الشخصيَّة. وتلك نقائص حاول التغطية عليها بالشُروع في استخدام أساليب السُّخرية والتحقير والاستخفاف والإساءة للآخرين، بصُورة عَصَفَت بكُلِّ الأدب السياسي السُّوداني، وجعل ما يُسمِّيه السُّودانيون “التسامُح السياسي” محض أكذوبة، كأكذوبة عطيل تماماً، تلك التي وردت على لسان الطيِّب صالح في روايته الرَّائعة ذائعة الصِّيت[15]!

كان ذلك الأسلوب أقرب لِمَا سمَّاه الجنرال الديكتاتور الأسباني فرانسيسكو فرانكو أسلوب “الصدمة الفجائيَّة”، والذي طبَّقه كُل الديكتاتوريِّين من مُعاصريه، أدولف هتلر وبينيتو موسوليني ومن لفَّ لفهم، وهُو ذات ما اجتهد في توصيفه المُفكِّر الفيلسوف نعوم تشومسكي بما ورد ذكره في بداية هذا الفصل. فكان نافع علي نافع تلميذاً مُخلصاً لهذا المنهج، خاض معارك “دون كيشوتيَّة” بلسانٍ حاد – تبرَّأ منه – كما قال الدكتور حسن التُرابي. وهو لا يحلو له ممارسة هوايته تلك إلا في الظلام، باستقطاب مجموعات ضغط Lobby groups في مُواجهة مجموعاتٍ أخرى. وسيحكي التاريخ أن نافع علي نافع دخله من أوسع أبوابه، كرائدٍ من رُوَّاد المُؤامرات، وعَلَمَاً لا يُشَقُّ له غُبار في إحياء النعرة القبليَّة والعُنصريَّة، والتي غدت بنداً راكزاً في دوائر السُّلطة وصراعات رُعاتها، ومِن ثمَّ أصبحت تهدِّد البلاد كلها بمصير “شمشوني” مُحتمَل الحُدُوث بين غمضة عين وانتباهتها!

استيقظ الإسلامويُّون مِن سكرة السُّلطة، ليجدوا أن تنظيمهم (الحركة الإسلاميَّة) قد ذهب مع الرِّيح، وأدرانها ما تزا

ذريعة ما يُسمَّى “دعم المجهود الحربي” دي كانت في بداية حكم الأنجاس وحربهم الجهادية ضد أبناء الجنوب ومنذ اتفاقية 2005 تغيرت هذه الذريعة إلى حماية أمن الدولة والنظام خاصة بعد انفصال الجنوب في 2011 – فما هي الحروب التي خاضها الأنجاس بعد الانفصال غير حروبه مع حركات التمرد في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، مع بقاء الاحتلال على حلايب والفشقة جبل عوينات؟؟؟

فلنترُك كُلَّ ذلك من وراءِنا (ظُهريَّاً)؟؟؟

ظُهريا هذه قد تعني عند الظهر أو ظهراً ولكن الصحيح ظِهرياً ومعناها واضح من كلمة ورائنا وقد أخطأ الكاتب في كتابة هذه الأخيرة (من وراءنا) ربما لأنه لا يدري ما هو مفعول حرف الجر (مِن)!

يلاحظ أن مصادر الكاتب، وهو يكتب عن أسرار نظام دموي أحس كل مواطن بأذاه، وعن وفاة مجذوب الخليفة، من شاكلة ما في طق بدون شق ومافي دخان بدون نار! فكيف يطمئن القارئ على رواياته الأخرى؟؟

ويقول تقول العرب العاربة والصحيح أن العرب العاربة ويمتلهم أكثـم بن صيفي التميمي بقوله: «يؤتى الحذر من مأمنه» وليس من مأمنه يؤتى الحذر!

الجداد الفوق ده عايز يقول شنو غير

كاك كاك كاك

تعبان بفتش يلقى حاجة يعضيها لن تجدها

في كتابات الاستاذ القامة فتحي الضوء

وفر على نفسك وشوف ليك مكان ثاني كاكي فيه

واضح انه نشر الكتاب حرقكم شديد

الله لا كسبكم دنيا واخره ما عايزين تسيبوا البلد دي في حالها

لعنة الله عليكم

وحال البلد بتعدلو كتابات هذا المتنطع يا أخرق إنت! هل هذه الإنشاء الفارغة والملتقة بدرجة أعد يسمى كاتبها كاتبا؟ هل هذا الهراء هو الذي كان يسوق له إبان ضيق الناس بنظام الأنجاس ويريدون فضحه ويصر هذا المتنطع على بيع الوهم للناس بالدولار ليتربح من استغلال نقمتهم عليه فيمنيهم بكشف أسراره وفضح جرائمه المعلومة علما عاماً لعامة الناس وهو في الحقيقة ليس لديه شيء أكثر من ذلك؟ واليوم وبعد أن سقط النظام وبارت كتب وأقلام الانتهازية أمثال هذا يريد أن يشغلنا بكتاباته الفجة وإنشائه فارغة المضامين وتعابيره السمجة الخالية من أية معلومات مفيدة وحقيقية؟ فهنيئاً لك أيها المغفل أعلاه فارتع في هذه الأرض البور واشبع من غثاء القول وجدب الفحوى، أما نحن فيكفينا من الكتاب عنوانه ولا نطيق غثيان تفاصيل غثائه!

الكوز النجس ود العاهرة خرونق وجعك قدر ده يا مجرم؟؟؟؟؟ فعلا خرونق ايم على مسمى

شكرا فتحي الضو

وصف أيما وصف،،